目次

1.岩津城

| 形 態 | 山城址 | 難易度 | ----- |

| 比 高 | 50m | 整備度 | ☆☆☆-- |

| 蟲獣類 | - | 見応度 | ☆☆☆☆- |

| 指 定 | 岡崎市指定史跡 |

| 遺 構 | 曲輪、土塁、横堀、土橋、馬出、虎口 |

| 歴 史 | 松平宗家2代・松平泰親と、3代・松平信光の城。 |

| 駐車場 | 岩津天満宮の境内 第1駐車場 – Google マップ |

| 住 所 | 愛知県 岡崎市 岩津町 東山52-4 |

| トイレ | 最寄りのコンビニ |

| 訪問日 | 2023年2月11日(土)晴れ |

1-①駐車場

岩津天満宮を目指し、早朝に到着。

岩津天満宮の駐車場に車を停めさせていただく。

1-②登城口

東名高速道路の上の高架を渡るとすぐ、岩津城の登城口がある。

この通路の右側が城址なのだが、それは本来の岩津城の北側半分のみで、今は宅地化されて遺構は残っていないが、南側にもう半分の岩津城があった。

1-③丸馬出

土橋。

土橋の先に丸馬出がある。元亀2年(1571年)に武田信玄によりこの岩津城は攻め落とされ、しばらく武田領となった。丸馬出はその際に造られたものと思われる。

1-④本丸

丸馬出から本丸へ連絡する土橋。

本丸。

インフォメーションスペース。

本丸から見る虎口。

岩津城は、松平宗家2代・松平泰親と、3代・松平信光の城として知られている。一説によると、一族のルーツは平安時代の京都の公家・在原業平で、室町時代初期に在原一族の親氏が地頭として三河松平郷を拝領し、松平親氏と名乗ったを始まりとする。しかし近年の研究では、松平氏は武士でも貴族でもなく一般の市民で、農業か商業かで一財産を稼いだ富豪だったとされている。一般市民が領主化する例はあまり知られていないが、恐らく全国各地であったのではないかと思う。領主となる正当性を主張する課程で、源平藤橘の子孫を名乗ったのではなかろうか?

親氏の死後、嫡子・信光はまだ幼少だったため、親氏の弟・泰親が2代目となった。泰親と信光はより豊かな土地を求め、松平郷からこの岩津へ領地を拡大した。

その後、信光が当主の時にさらなる領土拡大を目指し、岡崎と安祥を攻め落とした。文明8年(1476年)に、本城を安祥城へ移し、岩津城は支城とした。

本丸北側の段曲輪。

2.岡崎城

| 指 定 | 岡崎市指定史跡 |

| 遺 構 | 曲輪、石垣、堀、[再建]天守、門 |

| 歴 史 | 岡崎城は、大永4年(1524年)に松平宗家7代・松平清康の領地となる。その後、代々松平宗家の本城として使われる。徳川家康が生まれた城として知られている。 |

| 駐車場 | 岡崎公園 駐車場 – Google マップ |

| 住 所 | 愛知県 岡崎市 康生町561-1 |

| トイレ | あり |

| 訪問日 | 2023年2月11日(土)晴れ |

2-①駐車場+多目的広場

岩津城から約20分。岡崎城は愛知県岡崎市康生町にある。「康生町」は「家康が生まれた町」から付けられた町名だ。私は岡崎城3回目にしてようやくそれに気づいた。

駐車場(三の丸)の隣の多目的広場(菅生曲輪)で、マルシェが催されていた。その上に見える城郭は、再建された東隅櫓と城壁。

石垣の上にある二の丸へ。

2-②二の丸

二の丸にある、徳川家の家紋・三つ葉葵の花時計。

a) 大河ドラマ館

今回岡崎城に来たお目当てはこれ。2023年NHK大河ドラマ「どうする家康」の放送期間中だけ開催している「どうする家康 岡崎 大河ドラマ館」。織田信長役の岡田准一さんや登譽上人役の里見浩太郎さんが実際にドラマの撮影で着ていた衣装も展示されていた。再度撮影がある際は、展示を一時中断し、撮影現場へ衣装を持って行くとの事。

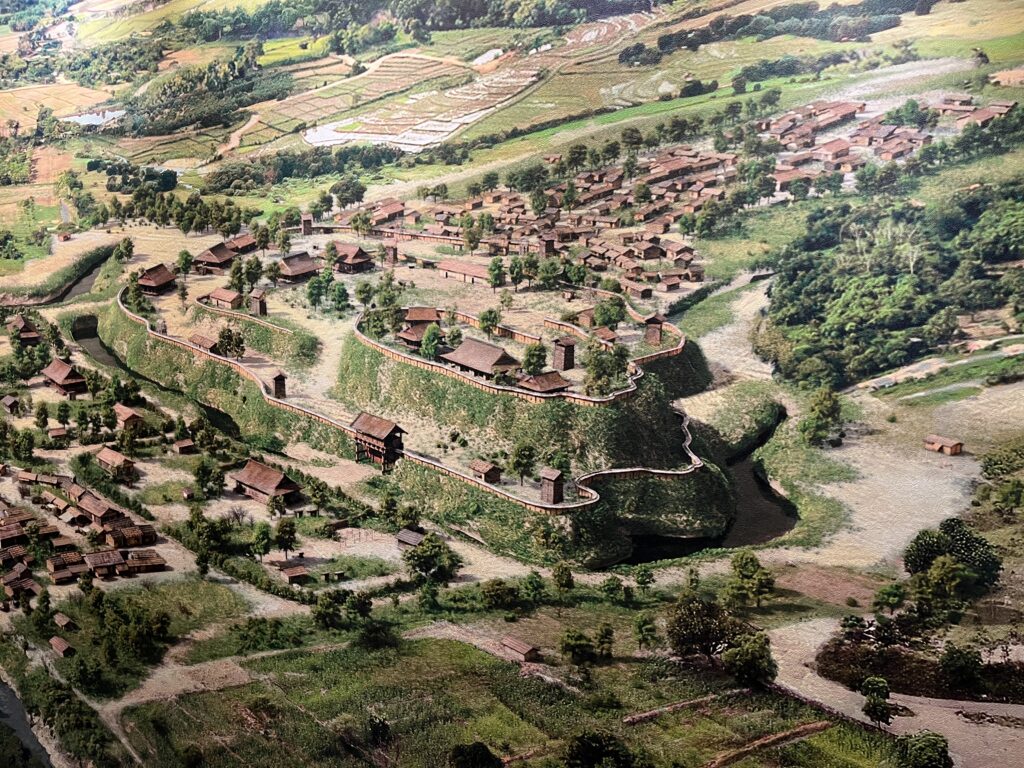

家康時代の岡崎城の絵。戦国時代を見てきたかのようなリアルさに思える。

松平元康(徳川家康)が今川義元から拝領した金色の具足。

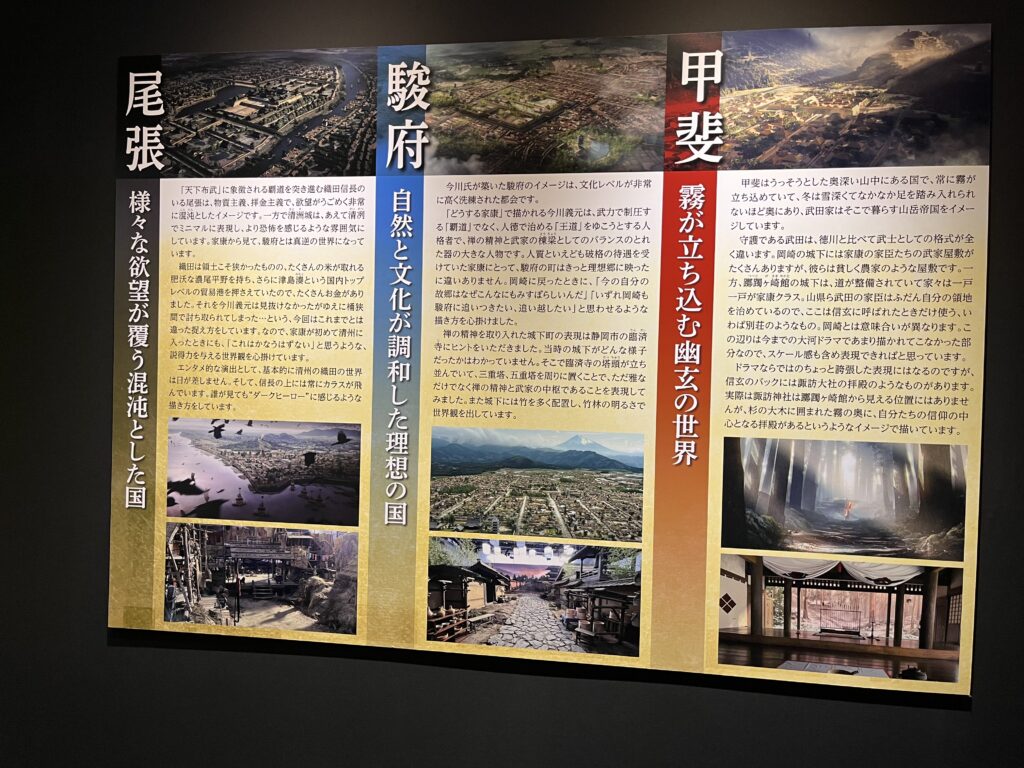

それぞれの国の設定が書かれている。バックボーンがしっかり造り込まれ、良くも悪くも(私は良いと思うが)ファンタジー大河と呼ばれる骨格を形成している。

b) 二の丸

徳川家康像。晩年の家康のようだ。

岡崎城天守(正面)と本多平八郎忠勝像(右)。

c) 空堀

二の丸と本丸の間は、二重の空堀で守られている。

二の丸と持仏堂曲輪の間にある、一つ目の空堀。

d) 持仏堂曲輪

持仏堂曲輪の虎口。

持仏堂曲輪。堀に面した側に土塁がある。

持仏堂曲輪の土塁の上から見る二の丸。

持仏堂曲輪から見る岡崎城天守。その間には二つ目の空堀・清海堀がある。正面の橋は通行不可なので、左へ回り込む。

e) 清海堀

持仏堂曲輪と本丸の間にある清海堀。

清海堀と天守。

2-③本丸

本丸に建つ岡崎城天守。現存する天守台の上に再建された復興天守。

城内にある岡崎城のジオラマ。大河ドラマ館にあった戦国期の絵の岡崎城からは想像出来ないほど変化しているが、大手門と本丸の位置は変わっていない。

豊臣政権時に岡崎城主となった田中吉政により、岡崎城天守は築かれた。田中吉政といえば、豊臣家の若き後継者・豊臣秀次を支える五大老の筆頭となった人物だ。天正18年(1590年)の小田原攻めの後、東海甲信5ヶ国を有する徳川家康は北条氏の旧領・関八州(江戸のある武蔵を始め関東全域)へ転封となり、空いた三河岡崎には、田中吉政が5万石で入封した。

天守から見る景色。南側は戦国期には大手門があり、城の正面だった。田中吉政時代には丸馬出もあった。

東側は、菅生曲輪(現・多目的広場)と三の丸(現・駐車場)がある。

北側は二の丸。現在の大手門はこっちだ。(大手門の写真を撮り忘れた💦)

3.安祥城

| 形 態 | 平城址 | 難易度 | ----- |

| 比 高 | - | 整備度 | (寺院) |

| 蟲獣類 | - | 見応度 | ☆☆--- |

| 指 定 | 安城市指定史跡 |

| 遺 構 | 曲輪、堀、切岸 |

| 歴 史 | 文明8年(1476年)に、松平宗家3代・松平信光が攻め取った。大永4年(1524年)に7代・松平清康が岡崎城へ居城を移すまで、安祥城が松平宗家の本城だった。 |

| 駐車場 | 安城市歴史博物館 駐車場 – Google マップ |

| 住 所 | 愛知県 安城市 安城町 八幡前16-18 |

| トイレ | あり |

| 訪問日 | 2023年2月11日(土)晴れ |

岡崎城と安祥城のちょうど中間辺りにある洋食屋さん「きっちん高島屋」で昼食を取り、安祥城へ。

3-①安城市歴史博物館

安城市歴史博物館。企画展「家康と一向一揆」を開催している。

展示室の中は撮影禁止だったが、三河一向一揆を今に伝える貴重な資料が見られた。

松平宗家7代目(安祥松平家4代目)松平清康の雛人形。大永4年(1524年)に13歳で松平宗家の家督を継ぎ、25歳で家臣に殺されるというキラ星のごとき人生だったが、三河の国をほぼ平定するという功績を遺した。

戦国時代は四六時中戦をやっていたわけではなく、平和な時期が何年も続くこともあった。清康が統治していた頃の三河は「あの頃は良かった」と思い返される時期だったらしく、三河の人々の松平宗家への求心力は、永禄3年(1560年)桶狭間の戦いののち三河へ入った孫・松平元康(徳川家康)へと向けられた。

松平清康の活躍が、その後の徳川家の原点になったと言える。

三河一向衆の中心地・本證寺を守る僧兵と、それを攻める徳川家康の軍勢の雛人形。

3-②主郭部

安祥城の案内板。黒い点線が、安祥城のあった場所になる。

ここは当時は堀だった。左が二の丸(八幡社)で、右が本丸(大乗寺)。

こっちが本丸。

本丸の切岸。

本丸。

本丸に建つ大乗寺。

4.本證寺

| 形 態 | 城郭寺院 | 難易度 | ----- |

| 比 高 | - | 整備度 | (寺院) |

| 蟲獣類 | - | 見応度 | ☆☆☆☆- |

| 指 定 | - |

| 遺 構 | 櫓、水堀 |

| 歴 史 | 三河の城郭寺院。永禄6年(1563年)の三河一向一揆では、一揆の中心となって徳川家康と戦った。 |

| 駐車場 | 本證寺 – Google マップ |

| 住 所 | 愛知県 安城市 野寺町 野寺26 |

| トイレ | あり |

| 訪問日 | 2023年2月11日(土)晴れ |

安祥城から10分強で、本證寺の裏手にある臨時駐車場へ。

本證寺へ向かう。この凹みは、本證寺南側の内堀跡。

内堀には水も残っており、当時を忍ばせる。この内堀は深さ4m、傾斜角度は53度あったという。

本堂(側面)。

本堂(正面)。

経蔵(右)と鐘楼(左)。

本證寺の正面にある大門。安城市歴史博物館で三河一向衆の戦いを再現していた場所。

内堀と鼓楼。鼓楼は隅櫓にしか見えない。本證寺の建造物はすべて江戸期に再建されたものなので、戦国期のものは残っていないが、堀などの縄張りは当時のままだ。

5.西尾城

| 形 態 | 平城址 | 難易度 | ----- |

| 比 高 | - | 整備度 | ☆☆☆☆☆ |

| 蟲獣類 | - | 見応度 | ☆☆☆☆- |

| 指 定 | 西尾市指定史跡 |

| 遺 構 | 曲輪、石垣、土塁、堀 |

| 歴 史 | 足利一門衆・吉良義昭の西条城が前身。桶狭間の戦い後、今川氏から離反した松平元康(徳川家康)に攻め落とされた。その後元康の家臣・酒井正親が入城し、西尾城へと改修した。 |

| 駐車場 | 西尾市歴史公園駐車場 / 西尾市文化会館駐車場 – Google マップ |

| 住 所 | 愛知県 西尾市 錦城町234 / 愛知県 西尾市 下町八幡下 |

| トイレ | あり |

| 訪問日 | 2023年2月11日(土)晴れ |

5-①駐車場

西尾城の駐車場(西尾市歴史公園駐車場)が使用不可だったので、少し南にある西尾市文化会館駐車場に車を停めた。

5-②本丸

本丸丑寅櫓。古図を元に外観復元された三重櫓。

本丸。

西尾城は、西条吉良氏の西条城を前身とする。吉良氏は足利氏の庶流で、鎌倉時代に三河守護を任じられ、三河を治めた。その後、足利宗家の足利尊氏が鎌倉北条氏を倒して京都に室町幕府を開いたことで、吉良氏の家格も高まったという。

吉良氏から派生した一族に、一色氏と今川氏がいる。一色氏は、室町幕府の三管四職のうち四職に名を連ねる家柄だ。「三管」は管領・斯波氏 細川氏 畠山氏を指し、「四職」は筆頭守護とも言うべき武家で、一色氏 赤松氏 山名氏 京極氏を指す。今川氏は駿河守護となり、戦国期の今川義元の時代には東海3国(駿河・遠江・三河)を武力で治め、“東海一の弓取り”と謳われた。

一色氏と今川氏が吉良氏の庶流だと聞くと、本家吉良氏が見劣りすることは否めない。吉良一族で有名なのは、これから100年後に赤穂浪士に討ち取られた吉良上野介くらいだろう。

本丸丑寅櫓の中へ入れる。

本丸丑寅櫓の東の窓から資料館が見える。

北の窓からは二の丸が見える。

本丸から二の丸へ移動。

本丸と二の丸の間の堀。

5-③二の丸

a) 旧近衛邸

二の丸にある旧近衛邸。

庭園を眺めながら抹茶をいただく。

b) 二の丸丑寅櫓

二の丸。

二の丸丑寅櫓。残念ながら中には入れない。

c) 天守台

二の丸の北端にある天守台。「二の丸」に天守を建てるのは徳島城などでも見られる。

天守台に上る。

天守台から見る二の丸の屏風塀。斜めを向いた狭間が切岸をにらむ。下の道路は当時は水堀だった。

d) 鍮石門

二の丸の表玄関、鍮石門。左に本丸丑寅櫓も見える。

コメント