上田城

| 指 定 | 国指定史跡、日本100名城 |

| 遺 構 | 櫓(北櫓・南櫓・西櫓)、石垣、土塁、堀 [再建]東虎口櫓門 |

| 歴 史 | 信濃小県の国衆・小泉氏の海士淵城を前身とする。天正11年(1583)徳川家康は、上杉氏の備えとして廃城となっていた小県郡の海士淵城址に上田城を築いた。城主には、小県の大半を自力で領土としていた国衆の真田昌幸を据えた。 |

| 駐車場 | 公園 駐車場(上田城跡) – Google マップ |

| 住 所 | 長野県 上田市 天神2-3-17 |

| トイレ | あり |

| 訪問日 | 2024年5月27日(月)曇り |

1.尼ヶ淵

尼ヶ淵跡から見上げる上田城。手前が南櫓で奥に少しだけ見えるのが北櫓。その間に東虎口櫓門があり、その右側にある土橋とつながっている。櫓門は復元だが、2基の櫓は江戸時代からの現存櫓だ。

戦国時代は、この芝生広場一帯は「尼ヶ淵(当時の表記は海士淵)」と呼ばれる千曲川の支流だった。そしてこの崖の上に村上氏の庶流・小泉氏の海士淵城があった。小泉氏は村上九家からさらに枝分かれした40以上ある分家のひとつなので、さほど石高もなく小さな砦程度の城だったのではないかと思う。天文22年(1553)に村上義清が武田信玄に敗れて没落したころには小泉氏も滅亡し、海士淵城も廃城となったようだ。

本丸の南西にある西櫓。南櫓・北櫓と同じく江戸時代からある現存櫓だ。

海士淵城が上田城として再誕したのは天正11年(1583)のこと。本能寺の変により織田信長と信忠が討たれ、関東甲信地方はその混乱により、徳川・北条・上杉の三者が領土を争う戦乱の世となった。[天正壬午の乱]

その後、北条氏と同盟を結んだ徳川家康は、当面の敵である上杉景勝に対する守城として信州小県郡に上田城を築いた。そして城主には、小県郡の大半を自力で領土としていた真田昌幸を据えた。家康は、上州北部の吾妻郡と利根郡の真田領を北条氏へ差し出すことを、北条氏との同盟の条件として承認していた。上田城を築いたのは、上州の真田氏の居城・岩櫃城や沼田城に匹敵する城を小県郡に築いてあげることで、昌幸が小県郡を拠点とし易くする狙いもあったのだろう。しかし昌幸は一向に上州の領土を空け渡す素振りがなかった。北条からせっつかれ、郷を煮やした家康は昌幸の暗殺を画策した。

暗殺を担当したのは同じ小県郡に領地を持つ室賀正武だった。ところが正武の家臣の大半は昌幸の調略を受けており、真田氏に内通していた。時を同じくして京都から囲碁の名手が昌幸を訪ねることになっており、正武も上田城に招かれた。これを好機と見た正武は、油断させるために数人の従者だけを連れて上田城を訪れたのだが、全て筒抜けの昌幸によりあっけなく返り討ちにあった。昌幸は家康を見限って徳川からの離反を宣言すると、上杉景勝の従属下へ入った。上田城はもちろん小県郡とともに真田氏の物なので、上杉方の城となった。

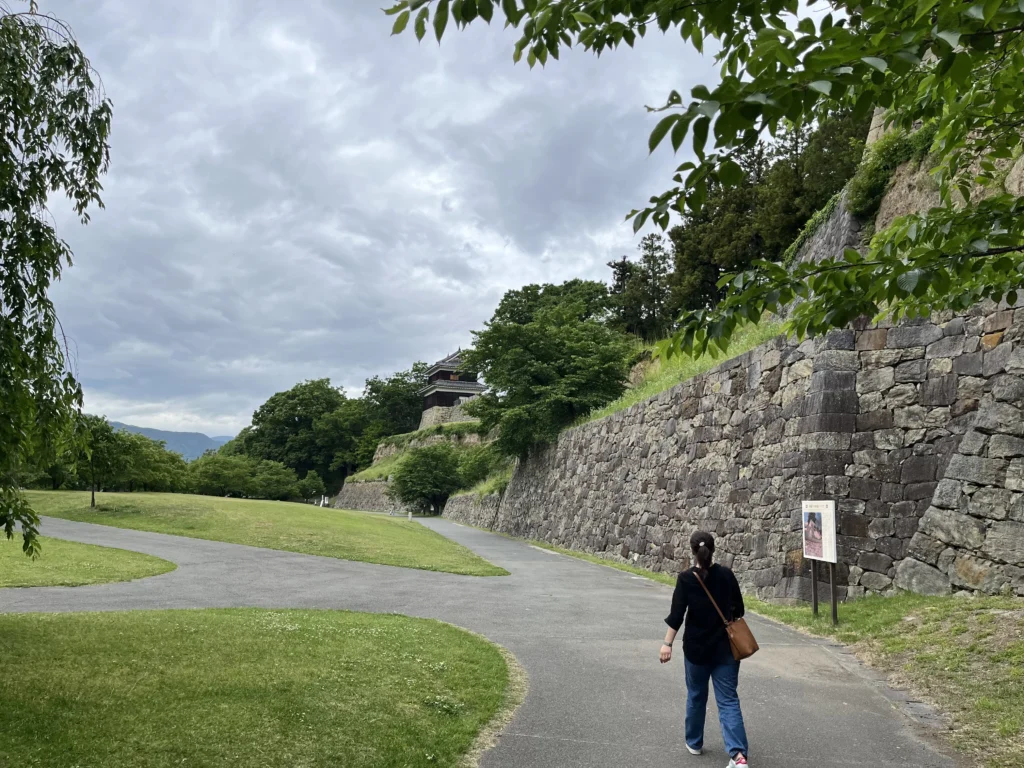

西櫓の下から登城する。

2.本丸

今の上田城は、江戸初期の上田藩初代藩主・仙石忠政によって改修されたものだ。忠政は慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いでは父・秀久とともに東軍に属し、戦後西軍に属した兄・秀範に代わり仙石家を継いだ。

喰違虎口を入ると本丸がある。

本丸は、東西北の3方向を巾20m以上ある内堀でコの字に囲われている。南には尼ヶ淵があるので水堀は不要だ。

上田城の俯瞰図。とても分かり易い。

本丸南側にある真田神社。

真田昌幸の次男・真田信繁の兜の巨大なオブジェ。信繁は「真田幸村」の名で世間に浸透しており、戦国期から織豊期に掛けての著名人の中で最も人気のある人物と言っても過言ではないだろう。

3.櫓門

本丸側から見る櫓群。左から北櫓、東虎口櫓門、南櫓。

櫓の内部は、櫓券を購入して入ることが出来る。

戦国末期から豊臣期の上田城城主である真田昌幸は、ここで2度も徳川家康の軍勢と戦っている。

1度目は天正13年(1585)。真田昌幸は上杉景勝に人質(弁丸-のちの信繁)を送って支援の約束を得ると、徳川家康と手を切り、羽柴秀吉とも交渉して徳川を牽制した。それに怒った家康は、大久保忠世と平岩親吉の軍勢を小県へ派遣した。徳川軍は鳥居元忠や井伊直政も加わり総勢7,000となったのに対し、真田軍は1,200程度だった。上田城には昌幸が、支城の砥石城には嫡男・信幸が籠城してこれを迎え討ち、地の利を生かした戦術で徳川軍を翻弄した。死傷者の数は、徳川軍が1300人、真田軍は40人だったという。[第一次上田合戦]

2度目は慶長5年(1600)の関ヶ原の戦いに関連する第二次上田合戦。徳川秀忠を総大将とする3万8千の兵は、信濃攻略の任務を持って小県へやってきた。この時信幸は父・昌幸と袂を分かち、秀忠配下にいた。対して昌幸は上田城に籠城し、砥石城は次男・信繁を入れ、併せて5,000の兵で守っていた。徳川軍が小諸城へ入ると昌幸はすぐさま信幸のもとへ使者を送り、「頭を剃って秀忠様のもとに出向き、降参します」との意思を伝えた。秀忠率いる徳川軍は美濃で家康と合流するための大事な兵なので、戦わずして相手が降参するならそれが最善だと喜び「上田城を明け渡せば赦免する」と、秀忠は信幸を通して返答した。そして信幸と本多忠政を使者に立て、国分寺で昌幸と会見させた。昌幸はその会見で上田城を明け渡す際の交換条件を述べたのだが、昌幸の口から出た言葉は無理難題で秀忠には到底受け入れ難い内容だったという。秀忠は怒り、全軍に上田城攻撃を指示した。

秀忠は信幸に砥石城攻略を命じた。信幸軍が砥石城へ向かうと、信繁率いる真田軍は兄弟対決を避け、城を放棄して上田城へと退却した。信幸軍はそのまま砥石城へ入り、上田城攻めには参加しなかった。

徳川軍は上田城へ向けて進軍した。昌幸と信繁がわずかな従者を連れて敵前偵察に現れると、徳川軍は驚いたがすぐさま後を追った。昌幸らが上田城の途中にある神川を渡ると徳川軍も渡った。しかし神川はあらかじめ上流で水を堰止めており、タイミングを見計らって堰は切られ、突如増水した川で徳川軍は分断され混乱した。先陣はそのまま上田城に到着したが、城門の脇の林に潜んでいた伏兵が横から攻めた。真田軍は城からも討って出たため挟み撃ちとなり、徳川軍は大混乱した。さらに徳川本陣のある染谷原の後方の虚空蔵山にも伏兵がおり、時を同じくして徳川本陣に襲いかかった。神川へ逃げた者の多くは増水した川で溺れて死んだという。[第二次上田合戦]

どこまでが事実かは分らないが、秀忠が昌幸を攻めあぐねていたのは確かなようだ。上田城攻めが始まって3日ほどで、家康からすぐに上方(関ヶ原方面)へ向かうよう指示が来た。そのまま戦っていれば、7倍以上の兵力差が物を言い、秀忠の勝利は動かなかっただろう。

秀忠が関ヶ原へ着いたときには、すでに戦は終わっていた。通説で言われているような、家康が遅参した秀忠を叱責したというエピソードはなかったようだ。途中で指示を変更したのは家康で、関ヶ原の戦いがたった1日で終結することは家康を含め誰ひとり予想していなかった。秀忠の行軍が少し時間を要したのも想定範囲内であり、その采配にミスは無かったといえる。

4.二の丸と上田市観光会館

二の丸では、武者溜まり跡の発掘調査中だった。

二の丸虎口。

真田氏の祖・真田幸綱は、小県郡を本貫地とする滋野一族の庶流だ。滋野一族は、戦国期に領地を追われて上杉憲政を頼り上州へ移り住んだ。そのとき拠点となったのが上州吾妻郡で、真田幸綱は武田信玄の家臣となったあと、その頃の縁故を使ってその地で活躍した。

真田三代の具足。左から真田幸隆、真田昌幸、真田信繁。家督でいうなら幸隆-信綱-(昌幸)-信幸なのだが、知名度と人気でこの3人が選ばれることが多い。真田幸隆は「ゆきたか」ではなく「こうりゅう」と読む。偏諱名は“幸綱”で、出家名を”一徳斎幸隆”という。

砥石城

| 形 態 | 山城址 | 難易度 | ★★★-- |

| 比 高 | 160m | 整備度 | ☆☆☆☆- |

| 蟲獣類 | - | 見応度 | ☆☆☆☆- |

| 駐車場 → 登城口 → 主郭部 | |||

| 高 さ | 10m / 130m | ||

| 所要時間 | 2分 / 35分 | ||

| 指 定 | 長野県指定史跡 |

| 遺 構 | 曲輪、土塁、堀切、石積 |

| 歴 史 | 詳細は不明だが、戦国期は滋野一族の庶流・真田氏の城だったとされる。天文10年(1541)信州埴科郡の村上義清は、小県郡に攻め込み滋野一族を一掃し、砥石城を手に入れた。 その後、砥石城を攻めた武田信玄は生涯唯一とされる大敗を喫したが、信玄の家臣となった真田幸綱の調略により、砥石城は攻略された。 |

| 駐車場 | 砥石城駐車場 – Google マップ |

| 住 所 | 長野県 上田市 住吉1418 |

| トイレ | 駐車場にあり |

| 訪問日 | 2024年5月27日(月)曇り |

5.南登山道

上田城から車で20分弱で、砥石城駐車場に到着。マップにあるように、砥石城は4つの城から構成されている。南から、米山城-砥石城-本城-桝形城。大手道は山の東側、本城の近くにあるのだが、すぐそばを南北に流れる神川のお陰で敵に攻め込まれる心配がほとんどなかったという。敵の標的となる城は砥石城だったためか、4つの城の総称もいつしか「砥石城」と呼ばれるようになった。

砥石城の築城時期は不明で、信州小県郡を治めていた滋野一族の庶流・真田氏の城だったとされている。天文10年(1541)信州埴科郡の村上義清(40歳)は、甲斐の武田信虎(47歳)信州諏訪郡の諏訪頼重(25歳)の援軍とともに、信州佐久郡と小県郡に攻め込んだ。滋野一族は小県を追われ、宗家当主・海野棟綱を始め真田幸綱(28歳)や禰津兄弟(政直と信忠)たちは関東管領の上杉憲政を頼って上野へ身を寄せた。その後の砥石城は、小県を手に入れた村上義清の支配下となった。[海野平の戦い]

駐車場から徒歩約2分のところにある櫓門。

山の斜面を登っていく。

10分弱で尾根に出た。南(左)へ行けば米山城、北(右)へ行けば砥石城がある。

砥石城を目指して急峻な斜面を登る。この上のさらに急な切岸も、階段付きなので登ることが出来る。当時は階段が無かったことを思うと、ここを攻め登るのは至難の業だろう。

6.砥石城

尾根から10分強で砥石城に着いた。ここから上田城も見えるそうだが、元気な緑葉に遮られて分からなかった。

砥石城は、武田信玄の唯一の軍配違い(作戦ミス)の戦「砥石崩れ」の城として知られている。

天文10年(1541)に村上氏や諏訪氏と共闘した武田氏だったが、その翌月、当主・信虎は家臣たちに追放され、信虎の嫡男・晴信(20歳-のちの信玄)が新当主となった。そして武田氏は諏訪郡や佐久郡への侵攻へ舵を切り、村上義清と対立することとなった。

天文15年(1546)、武田晴信は上杉憲政の重臣・長野業正のもとへ身を寄せていた真田幸綱のヘッドハンティングを行った。上杉憲政に話を通しての円満な人事だったようだ。そして幸綱を、佐久郡の城将・飯富虎昌と上原虎満の配下に付けた。上原虎満はのちに、晴信から“小山田”姓と“備中守”の受領名を賜り小山田備中守虎満と名乗る、武田家の重臣中の重臣だ。その後幸綱は、小山田備中の副将として軍事の最前線で活躍していくこととなる。

しかし天文17年(1548)、武田晴信と村上義清の野戦となった上田原の戦いでは、武田軍は重臣の板垣信方と甘利虎泰が討死する大敗を喫した。続く天文19年(1550)、武田晴信は村上領の砥石城を攻めた。だが難攻不落の堅城は半月ほど攻め続けても落ちる気配もなく、兵糧が尽きため晴信は撤退を決めた。村上軍は退却する武田軍を見て城から討って出て、激しい追撃戦を展開した。武田軍は、重臣の横田高松を始め1,000人におよぶ死傷者を出したという。

入城したのは南側の切岸だが、砥石城の虎口は北側にある。

北側の虎口を降ったところから砥石城を見上げる。こちらから入る場合、北側切岸下の段曲輪を介して砥石城へ登ることになる。この二重構造は、桝形虎口と同じ発想だ。天文10年(1541)に城主となった村上義清か、もしくは天分22年(1553)に城主となった小山田虎満が改修した際に造られたものだろう。

7.本城

砥石城から北へ降ったところにある鞍部。山の東側にある大手道から登るとここに合流する。当時はこの曲輪の中央に大手門があり、写真左奥へ進むと本城へ通じている。

本城を目指す。その先には桝形城もある。

いくつかの段曲輪を超え、大手門跡から3分ほどで本城へ到着。

砥石崩れで武田晴信に苦杯を嘗めさせた砥石城だが、天文20年(1551)に真田幸綱によってあっけなく落とされてしまう。村上義清の家臣でその時砥石城の城主だった矢沢綱頼が、真田幸綱の調略により城を空け渡したのだった。これには晴信も驚き、少数の軍勢で砥石城に籠城する真田軍のため、すぐさま甲斐から援軍を出した。

調略による砥石城奪還は、天文10年(1541)の海野平の戦いにより小県を追われてから、幸綱が思い描いていた構想だったのではないだろうか。その合戦のあと義清の家臣となり、10年かけて信頼を勝ち取り砥石城の城主となった矢沢綱頼は、幸綱の実弟だったのである。

本城の北側切岸を降り、さらに北にある枡形城へ向かう。

8.枡形城

枡形城は砥石4城の中で最も高所にあるため、道中の傾斜が厳しい。

枡形城の虎口。

本城から7分ほどで枡形城に到着。

枡形城はその名の通り、枡形虎口を有している。

最北端の城・枡形城からの景色。

9.米山城

来た道を戻る。ここは大手門跡のある鞍部。

砥石城下。右手に米山城へ続く道がある。

新たに整備された姫道と、当時から使用されていた武者道。

もちろん武者道を進む。

尾根をストレートに進む武者道はほとんど切岸だ。

ロープがないと安全には登れない。

米山城。中央に建つ石碑には、「村上義清公の碑」と彫られている。

コメント