目次

三沢城

| 形 態 | 山城址 | 難易度 | ★---- |

| 比 高 | 300m | 整備度 | ☆☆☆☆☆ |

| 蟲獣類 | - | 見応度 | ☆☆☆☆☆ |

| 駐車場 → 登城口 → 主郭部 | |||

| 高 さ | - / 50m | ||

| 所要時間 | 1分 / 15分 | ||

| 指 定 | 島根県指定史跡 |

| 遺 構 | 曲輪、石垣、土塁、堀切 |

| 歴 史 | 出雲の国衆・三沢為清-為虎の城。尼子十旗の第二旗。享禄4年(1531年)三沢氏は尼子経久に敗れ尼子氏に臣従した。永禄8年(1565年)の毛利元就による第二次月山富田城攻めでは、毛利軍に下った。その後毛利家家臣となり、江戸期には毛利秀元の長府藩の家老職を代々務めた。 |

| 駐車場 | みざわの館 – Google マップ |

| 住 所 | 島根県 仁多郡 奥出雲町 河内36 |

| トイレ | 登城口にあり |

| 訪問日 | 2023年3月11日(土)快晴 |

1.三沢城登城口

入口の道の目に付く場所に大きく掲げられた三沢城の案内板。山陰を代表する山城のひとつがこの要害山にある。“要害”とは、味方にとっては「重要」で、敵にとっては「害悪」であるという意味。この名前が付いている山はかつてお城があったということと、攻略や調略により味方になったり敵になったり揺れ動いていた歴史も垣間見える。

みざわの館の下にある駐車場に車を停めさせていただく。

旅館「みざわの館」。朝9時に開くので帰りに立ち寄り、玄関に置いてあるフリーペーパーのパンフレットを一部いただいた。

登城口。この登城口は、3つある入口のうち正面である「大手口」となる。

2.大手道~七曲り

三沢城の大手道を上る。まだ3月に入ったばかりなので咲いてはいなかったが、オウレンの群生地があった。平安時代に書かれた日本で初めての医薬書に「美佐波薬」というオウレンを調合した風邪薬が記載されているという。

大手道の正面に石垣が出現。大手道を上ってくる敵兵を、石垣の上から弓矢で迎え撃てる。大手道は石垣を避け、右へ続いている。石垣の横には大手門跡。

大手門の先は、二の丸(大手曲輪)になっている。二の丸(大手曲輪)は、三沢城で最も大きい曲輪だ。南の大手口、北の水ノ手口、西の萩森口の3つの登城道と連絡している要の曲輪でもある。

二の丸(大手曲輪)から主郭部への道は、右へ左へとつづら折りになっており「七曲り」と呼ばれている。

3.主郭部

本丸下の腰曲輪。

腰曲輪の上にある主郭部は、この本丸城壕と呼ばれる堀を中心に、東の「鳥居丸」と西の「本丸」に分かれている。

右が鳥居丸。

左が本丸。

①本丸

先に本丸を見学。

本丸からの眺望。三沢城のあるこの要害山は、奥出雲で一番高い山のようだ。

三沢氏は、信濃源氏を祖とする飯島氏の後裔となる。鎌倉時代に後鳥羽上皇と鎌倉北条氏が戦った承久の乱で飯島為長は戦功を挙げ、北条義時よりこの地を賜ったのが始まり。この一族は、信濃国飯島郷にいたときは「飯島氏」を名乗り、出雲国三沢庄に来ると「三沢氏」を名乗った。

出雲守護代だった尼子経久は、永正5年(1508)出雲守護・京極政経の死後に京極氏から出雲統治を全面的に任され(家督継承問題で本国近江が大変だったので出雲どころではなかったため)、その10年後には幕府から正式に出雲守護を補任された。そして出雲西部に勢力を持っていた塩冶氏を三男・興久に継がせ、出雲全土の統治を行っていたのだが、大内氏との戦で敗戦が続き、十分な恩賞を与えられなかったことから出雲西部の国衆が挙兵し、国を二分する内乱となった。[享禄3年(1530)の塩冶興久の乱。詳細は月山富田城🔎で]

内乱は尼子経久の巧みな外交戦略により尼子氏の勝利で収束し、塩冶氏と塩冶氏に従っていた出雲西部の国衆は、尼子氏に臣従するようになった。塩冶方だった三沢氏の第9代当主・三沢為国も、そのころ尼子経久の臣下についた。

三沢の埋蔵金伝説のある亀岩。三沢城で最後の当主となった12代目の三沢為虎が、慶長5年(1600年)に三沢城を離れる際、この岩の下に財宝(銀?)を隠したという。その後三沢氏は長府藩の毛利秀元の家老として、代々毛利家に仕えた。

本丸から見る鳥居丸。手前の高い場所は土塁。

鳥居丸は二段の曲輪で、その奥には堀を介して“北ノ郭”と呼ばれる段曲輪が4つか5つか続いている。

②鳥居丸

続いて鳥居丸へ。正面の土塁を強行突破するナオ。

突破成功!

私は裏手のなだらかなルートを上る。

土塁のそばにある井戸跡。

鳥居丸(上段)。

三沢城は尼子経久の月山富田城にとても良く似ているように思う。二の丸(大手曲輪)を月山富田城の山中御殿と比定するなら、そこから続く七曲りと主郭部もそれぞれ比定出来る。これはオマージュではないだろうか。

“尼子十旗”の第二旗と謳われた三沢氏だが、永禄8年(1565年)の第二次月山富田城の戦いの前哨戦となった毛利氏の出雲侵攻では、毛利元就に屈した。出雲西部の三沢氏は尼子氏から見たら外様の国衆で、大内・毛利といった西からの脅威に対する緩衝材の位置づけではあっただろう。家を存続させるためにその時々で強い者に従って敵味方が入れ替わった。第11代当主・三沢為清とその嫡子・為虎にとってはこれが尼子氏との永遠の別れになるのだが、どんな思いを抱いていたのだろうかと、460年前に思いを馳せる。

三刀屋城

| 形 態 | 山城址 | 難易度 | ★---- |

| 比 高 | 80m | 整備度 | ☆☆☆-- |

| 蟲獣類 | - | 見応度 | ☆☆--- |

| 駐車場 → 登城口 → 主郭部 | |||

| 高 さ | - / 45m | ||

| 所要時間 | - / 3分 | ||

| 指 定 | 島根県指定史跡 |

| 遺 構 | 曲輪、石垣、土塁、堀切 |

| 歴 史 | 出雲の国衆・三刀屋久扶の城。尼子十旗の第三旗。尼子氏滅亡後は、毛利氏に臣従した。 |

| 駐車場 | 城山の中腹にあり 三刀屋城跡 – Google マップ |

| 住 所 | 島根県 雲南市 三刀屋町 古城1133 |

| トイレ | 登城口と駐車場にあり |

| 訪問日 | 2023年3月11日(土)快晴 |

4.三刀屋城駐車場(馬場跡)

三沢城から35分程度で三刀屋城に到着。三刀屋城は主郭部まで舗装道が通っており、すぐ下の曲輪まで車で行ける。

麓から上ること2~3分で、駐車場(馬場跡)に到着。

駐車場から主郭部までは、歩いて上る。

途中のこの曲輪も駐車場になっている。

あれも曲輪か。

三刀屋川。

5.主郭部

駐車場(馬場跡)から歩いて3分ほどで本丸に到着。三刀屋氏後裔の方の顕彰碑がある。先祖の治めた三刀屋の町に多額の寄付をされたという。

三刀屋氏のルーツも三沢氏とほとんど同じ。信濃源氏を祖とする諏訪部助長が承久の乱で戦功を挙げ、北条義時により出雲国三刀屋郷を賜ったのを始まりとする。戦国後期は、三刀屋久扶が約60年間当主を務めた。

本丸土塁。二の丸の手前にある。

三刀屋氏は、尼子十旗の第三旗に数えられる。“尼子十旗”というのは、天正8年(1580年)頃に元尼子家臣・河本隆政(59歳)が著した「雲陽軍実記」に出てくるフレーズで、このように書かれている。

『惣じて尼子旗下にて禄の第一は白鹿、第二は三沢、第三は三刀屋、第四は赤穴、第五は牛尾、 第六は高瀬、第七は神西、第八は熊野、第九は真木、第十は大西なり、これを出雲一国の十旗と云ふ』

つまり尼子十旗は尼子家臣団を代表する10氏を指す。“禄の”とあるので“禄高”の序列でナンバリングされているのだろう。被官の牛尾氏、米原氏(高瀬)も含まれるが、そのほとんどが1万石超えの大名クラスの国衆たちである。

今回の城旅は“尼子十旗”を回る旅なのだが、時間と予算は限られているので、十旗のうち四旗を回る。残りの六旗はいつか機会があれば回りたいと思う。

高瀬城

| 形 態 | 山城址 | 難易度 | ★★★-- |

| 比 高 | 250m | 整備度 | ☆☆☆☆☆ |

| 蟲獣類 | - | 見応度 | ☆☆☆☆- |

| 駐車場 → 登城口 → 主郭部 | |||

| 高 さ | - / 250m | ||

| 所要時間 | - / 35~40分 | ||

| 指 定 | - |

| 遺 構 | 曲輪、石垣、堀、土橋 |

| 歴 史 | 尼子氏の被官・米原綱広–綱寛の城。尼子十旗の第六旗。永禄8年(1565年)の毛利元就の第二次月山富田城攻めでは毛利軍に下ったが、永禄12年(1569年)に山中鹿介が尼子再興軍を掲げて挙兵すると、米原綱寛はそれに参加し高瀬城で毛利軍と戦った。 |

| 駐車場 | 高瀬不動明王 – Google マップ の付近の赤い橋の上 |

| 住 所 | 島根県 出雲市 斐川町 学頭 |

| トイレ | 最寄りのコンビニ |

| 訪問日 | 2023年3月11日(土)快晴 |

6.高瀬城登城口

高瀬城へは「高瀬不動明王」をナビに設定して向かう。三刀屋城から約30分。

高瀬不動明王の付近の赤い橋の上に、駐車場(4~5台分)がある。この道の先は行き止まりで、斐川クリーンステーションだけある。

橋の手前にも駐車スペース(2~3台分)がある。合計5台の先客がいた。山城でこれほど人が集まっていることは珍しい。

橋の駐車場のすぐ横が登城口。

7.三の丸(鉄砲立)~七曲り

登城口の階段を上ると矢竹の群生地があった。矢竹は弓矢の矢を作るのに適している。

10分ほど歩き、三の丸(鉄砲立)の看板を発見。三の丸(鉄砲立)へ行くには、振り返って進路の反対側に進む。

三の丸(鉄砲立)。木が多いのであまり下は見えないが、ここは出丸的な防衛施設だった。

先へ進む。道の左右は切岸になっている。

上り始めて約20分。ちょうど中間くらいの付近で、尼子家臣団のお城ではおなじみの七曲りが出現。

七曲りのつづら折りが綿々と続いている。毛利軍は第二次月山富田城の戦いと、尼子再興軍との戦いと2度、この高瀬城を攻めている。これを進軍するのは大変だっただろう。

この高瀬城は、坂で丸太階段の無い場所は、土を削って土階段を作っている。しかも200m超級の山城であるにも関わらず、この整備が全域で施されているのだ。これには感服してしまう。

8.主郭部

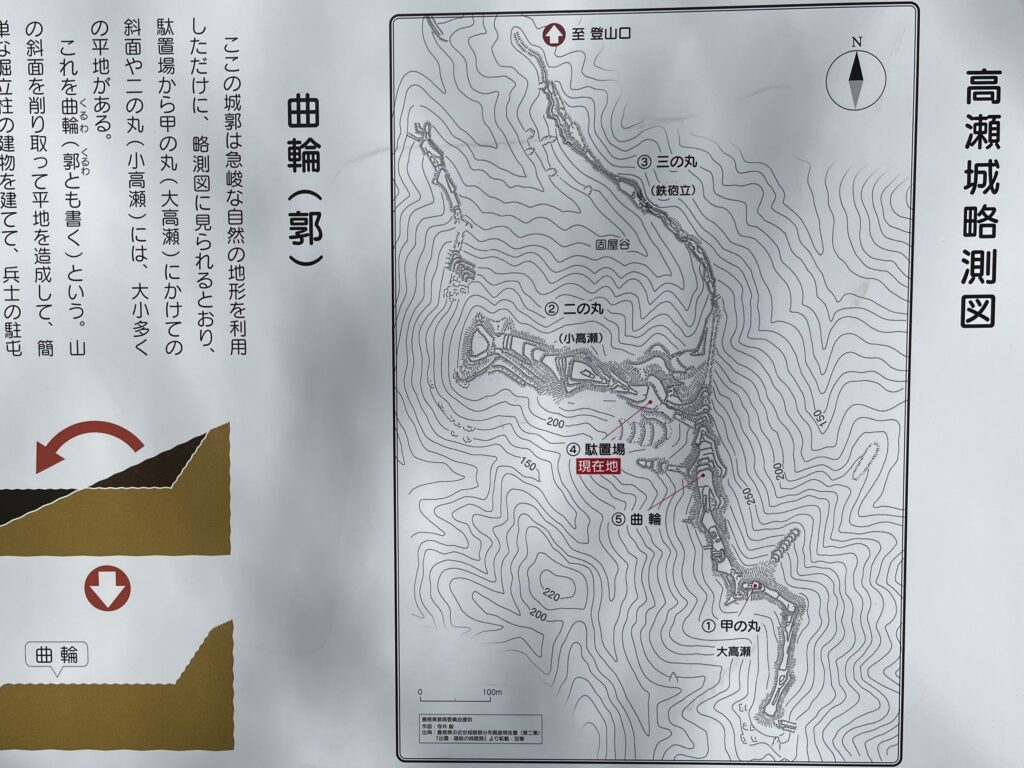

①駄置場(鞍部)

駄置場の虎口。

駄置場。武器や兵糧の貯蔵場として使用していた。

右へ行けば二の丸、左へ行けば本丸・甲の丸で、ここはその間の低い曲輪となるので、地形的には鞍部だ。敵兵が二の丸を無視して本丸・甲の丸の攻撃を急げば、二の丸の守備兵が背後から襲い、本丸・甲の丸の守備兵と挟み撃ちに出来る。二の丸を攻めた場合も同様の理屈で挟み撃ちになる。

②二の丸(小高瀬)

高瀬城の防御の要・二の丸へ。

二の丸(小高瀬)。二の丸は中央に櫓台がある。

高瀬城は、尼子氏の被官・米原氏の城だ。米原氏は南近江守護・六角氏の庶流で、六角治綱が近江国米原郷を領し、米原治綱と名乗ったのを始まりとする。尼子氏は南北朝時代の明徳3年(1392年)に出雲守護代を仰せつかり、近江から出雲へやって来た。六角治綱はそれから丁度100年後に生まれた人物なので、尼子氏の被官としては、米原氏はかなりの新参者ということになる。

米原氏がいつ米原氏になったのかは不明である。出雲では「マイバラ」ではなく「ヨネハラ」と呼ばれ、まあそれでもいいかと思って改名したのか、最初から最後まで「マイバラ」だったが後世の人が間違って「ヨネハラ」と呼んだのか、古文書にふりがなは打っていないので今となっては謎のままだ。

③本丸

一度駄置場へ戻り、反対側の頂上へ。

駄置場より40~50m高所にある曲輪。ここは縄張り図では単に「曲輪」と書かれているが、「本丸」と考えて良いだろう。

米原氏の最後の当主は米原綱寬という。米原氏は尼子氏の御手廻衆という重臣で、綱寬は年少期は尼子晴久の小姓だった。永禄5年(1562年)には、すでに父・綱広から当主の座を引き継いでいた。生年不明だが、綱寬はこの時20歳前後と考えられる。主家尼子氏はというと、前年に尼子晴久が死に、晴久の嫡男・義久が当主となっていた。そして尼子の代替わりをチャンスとみた安芸の毛利元就が、出雲侵攻を開始していた。

同年、高瀬城は毛利軍の攻撃を受け、あえなく降伏。米原綱寬は尼子氏から毛利氏への従属を余儀なくされた。その4年後の永禄9年(1566年)、尼子義久は月山富田城を開城し、戦国大名・尼子氏は滅亡した。

その後、米原綱寬は毛利元就の家臣として備中1万7千石で入封する。高瀬城の頃が1万石前後だったので、大幅な加増である。尼子氏を説得する使者の一人として、月山富田城の開城に貢献したことによるものと考えられる。多くの元尼子家臣と同様に、毛利家臣としての道を歩むこととなった。

運命の歯車が逆廻りし始めたのはその3年後の永禄12年(1569年)のこと。尼子義久の従弟・尼子勝久(16歳)が旗頭となり、尼子再興軍が結成された。発起人は、尼子一門衆の山中幸盛(24歳)。山中鹿介と呼ばれ、後世に語り継がれる人物だ。当初、米原綱寬(27歳?)は毛利元就の命で尼子再興軍討伐のために備中から出雲へ向かったのだが、山中鹿介のなんとしても尼子を再興したいというパワーに感化され、尼子再興軍に加わった。備中の所領と毛利家臣という将来を捨て、戦国大名尼子氏の再興を目指す道を選んだのだった。

翌年の永禄13年(1568年)、月山富田城付近の布部山で尼子再興軍7千騎が毛利軍2万騎に敗れると、米原綱寬は旧城・高瀬城に籠城した。そして7年前同様に毛利軍を迎え討ち、今度は1年近く奮戦したものの敗北。剃髪し可春斎と号して出家した。

米原綱寬の子・綱俊は、尼子再興軍にいた亀井茲矩に仕え、江戸期以降も津和野藩で武士を続けることとなる。

④甲の丸

本丸の上にある甲の丸へ向かう。

登りにくい箇所は、ロープや階段が設置されている。

大型土壙により、強制的に動線が曲げられている。

甲の丸が近い。

甲の丸。山の向こうに宍道湖が見える。

9.昼食「鶴華 波積屋」

お昼ご飯は、高瀬城と同じ斐川町にある鶴華波積屋で出雲そば。

肝心のそばが写っていない💦 右手前のお重の2段目3段目に、そばが入っている。

白鹿城

| 形 態 | 山城址 | 難易度 | ★---- |

| 比 高 | 120m | 整備度 | ☆☆☆☆- |

| 蟲獣類 | - | 見応度 | ☆☆☆-- |

| 駐車場 → 登城口 → 主郭部 | |||

| 高 さ | - / 約50m | ||

| 所要時間 | - / 約10分 | ||

| 指 定 | - |

| 遺 構 | 曲輪、土塁、堀切、井戸 |

| 歴 史 | 出雲の国衆・松田満久–誠保の城。尼子十旗の第一旗。満久は尼子政久の娘(晴久の姉)を妻とし、尼子一門衆に加わったが、第二次月山富田城の戦いで毛利軍に敗北。満久は自害し、誠保は隠岐へ逃れた。その後、尼子再興軍が結成されると、誠保は尼子勝久や山中鹿介と最期まで行動を共にした。 |

| 駐車場 | 西の谷登山口-Google マップ (約4台分) |

| 住 所 | 島根県 松江市 法吉町 |

| トイレ | 最寄りのコンビニ |

| 訪問日 | 2023年3月11日(土)快晴 |

10.白鹿城 登城口

白鹿城の西の谷登山口に車を停める。ここが登城口になる。

ここは城の裏側で、当時は切岸だったと思われる。

西の谷登山口から頂上までの比高は30mなのだが、横移動が多い。遺構は不明瞭な部分が多いとの前情報通り、城域は広いが遺構は確認出来ない。

11.主郭部

永禄6年(1563年)の毛利元就による白鹿城攻めの際、毛利軍が石見銀山の鉱夫を使って水抜き工作を行ったという大井戸跡。

本丸。白鹿城の中で北に位置する本丸は、頂上に比べて低い曲輪だ。月見御殿跡と命名されているので、恐らく城主の居館があったのではなかろうか?

白鹿城の一の床。南北に細長い曲輪だ。ここが城の頂上で、一般的な詰丸に相当するだろう。

白鹿城は、尼子十旗の筆頭・松田満久の城である。出雲において、宍道湖と中海の間に位置し、美保関の港を抑える要の城だった。尼子経久は孫娘(晴久の姉)を満久に嫁がせ、国衆だった松田氏を尼子一門衆に取り込んだ。

一の床の南側に、二の床 三の床が続いている。

コメント