五龍城

| 形 態 | 山城址 | 難易度 | ★★--- |

| 比 高 | 130m | 整備度 | ☆☆☆☆- |

| 蟲獣類 | - | 見応度 | ☆☆☆☆☆ |

| 駐車場 → 登城口 → 主郭部 | |||

| 高 さ | - / 130m | ||

| 所要時間 | - / 20分 | ||

| 指 定 | 広島県指定史跡 |

| 遺 構 | 曲輪、石積、土塁、堀切、井戸 |

| 歴 史 | 安芸国高田郡の国衆・宍戸氏の城。南北朝期に本村川と江の川が合流する三角地点の丘陵に五龍城を築いた。宍戸元源は領地を接する毛利元就と争っていたが同盟を結び、元就の次女・しんと元源の嫡孫・海賊丸(のちの隆家)を縁組みした。以来、宍戸氏は毛利氏と命運を共にし、66年後となる慶長5年(1600)に毛利輝元が関ヶ原の戦いで敗れ長門周防2ヶ国に領地縮小となった際、宍戸元続も同行し、五龍城は廃城となった。 |

| 駐車場 | 五龍城跡 – Google マップ |

| 住 所 | 広島県 安芸高田市 甲田町 上甲立 |

| トイレ | 最寄りのコンビニ |

| 訪問日 | 2024年11月24日(日)晴れ |

1.登山口

朝霧のため空一面にモヤがかかっているが、この日の天気予報は晴れ。

本村川が江の川に合流する三角地帯の丘陵に、五龍城はある。江の川はこの地域では可愛川と呼ばれていた。「江」という地名も元々あるとのことなので、どちらが語源かは分からない。

五龍橋にいる五頭の龍。(手前に1頭、橋の4隅に1頭づつ。)

五龍城を築いた宍戸朝里は、南北朝期の元和3年(1354)に安芸国高田郡甲立荘に来た。この地に城を築く際に井戸水が出ず困ったため、五龍王を勧請して祈願したところ、直ちに水が湧いて出たという。そのことから五龍城と命名された。

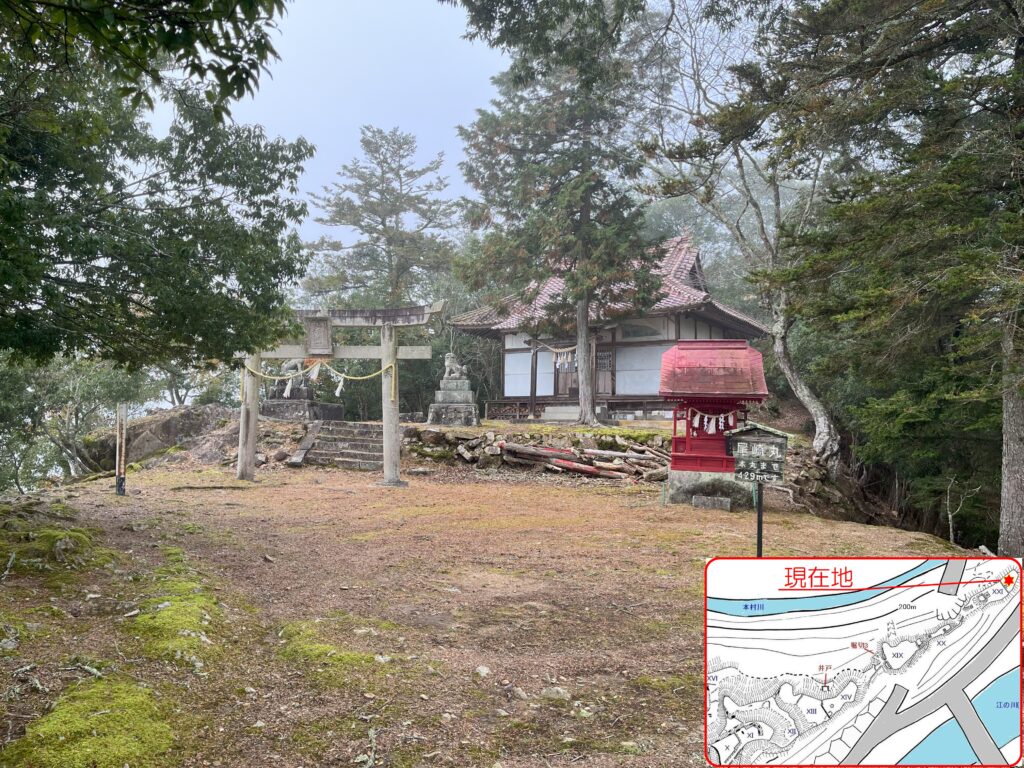

この上の尾崎丸にある司箭神社の鳥居。南側登山口は、表参道と呼ばれている。反対の北側には、裏参道の登山口がある。

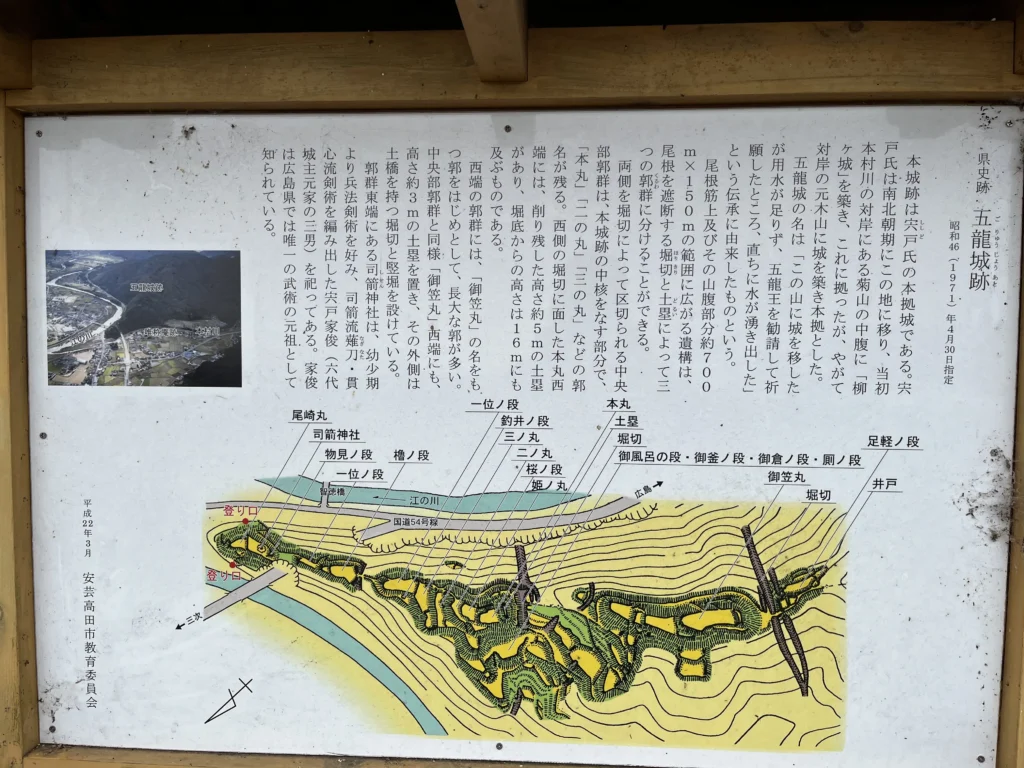

裏参道登山口にある案内板。五龍城は2本の川に挟まれており、天然の要害なのが良く分かる。

五龍城は毛利元就の娘婿で「毛利四本目の矢」と称される宍戸隆家の城として知られている。縁組以前は宍戸氏と毛利氏は敵対関係にあり、同盟を結ぶ経緯がとても興味深いので、その背景から述べることにする。

永正5年(1508)、西国の太守・大内義興(27歳)が足利義稙(42歳-当時は義尹)を奉じて上洛した。15年前のクーデター(明応の政変)により将軍の座を追われた義稙だが、その首謀者で室町幕府を牛耳っている細川政元が暗殺されたため、捲土重来のチャンスが来た。上洛に際し大内義興は、安芸国衆である宍戸元源(30歳?-隆家の祖父)や毛利興元(15歳-元就の兄)を従軍させた。政元の死により不安定になった細川政権は、澄之→澄元→高国と、京兆家(細川本家)当主が内乱により次々に代わり疲弊していた。そのため大軍勢を引き連れて上洛してきた義稙とは戦わずそれを受け入れ、これまで支えてきた足利義澄を見限った。

しかしながら、細川氏と大内氏はそれぞれ義澄と義稙を支えて15年間戦ってきた歴史があり、政治的な理由だけで手を取り合って仲直りとはならなかった。弟が細川政元の近臣であることで細川寄りだった宍戸元源は、3年後に他の安芸国衆たちとともに戦線離脱し帰国すると、大内から離反して山陰の尼子経久によしみを通じた。そして隣の吉田荘を本拠地とする毛利氏(細川vs大内では中立だが、対尼子では大内派)との戦いが始まる。

永正14年(1517)、有田中井出の戦いで同じ尼子派の有力国衆である武田元繁が討死すると、宍戸氏は苦境に立たされる。翌年、嫡男・宍戸元家(20歳)が大内氏の調略により寝返ろうとしていることが発覚すると、元源(40歳?)はそれを断罪し切腹させた。

徹底した尼子派(反大内派)として、毛利氏など安芸の国衆と戦い続ける宍戸氏だったが、大永3年(1523)に突如として毛利との戦が終わる。毛利元就(26歳-この時は幸松丸の名代)が大内義隆と手を切り、尼子経久に従属したのだった。その後、大内義興が2万5,000の兵で安芸武田氏の城を攻めた“第一次佐東銀山城の戦い”では、宍戸・毛利ともに尼子方として武田氏救援のため出陣した。しかし尼子経久が援軍を5,000しか出さず、しかも遠巻きに見ているだけで戦おうとしなかったため、元源・元就など安芸国衆たちの反感を買った。

有田中井出の戦いと第一次佐東銀山城の戦いについての詳細は、【安芸:佐東銀山城】🔎で。

翌年毛利元就は、宍戸元源と備後の山内直通とともに大内派に寝返った。元源が、大内氏のプレッシャーが強く反大内派でいるのがしんどくなってきて単独で寝返りを考えたのか、元就に一緒に寝返ろうという話を持ちかけられたのかは分からないが、一緒に寝返ることで隣町同士で戦をするという非効率な状態に戻ることは回避出来た。しかしながら、元就が短いスパンで尼子と大内を行ったり来たりしたのは、最初からこれが狙いだったのではないかと考えずにはいられない。

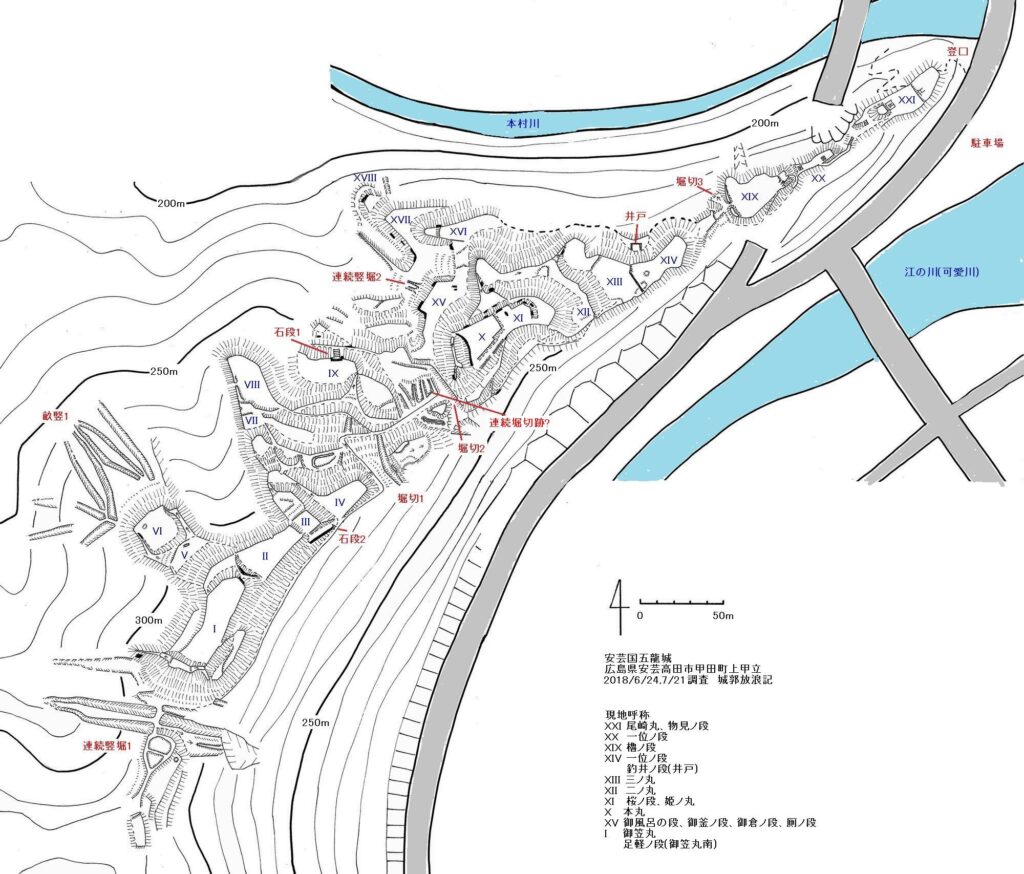

城郭放浪記様の許可を得て、縄張図を掲載させていただく。北東側の半分は戦闘用の曲輪で、南西側の半分は台所や倉庫などに使用されていた曲輪のようだ。エリアの境目は、高い切岸と連続堀切で分断されているため、今回は北東側の曲輪のみ見学した。

2.尾崎丸

表参道・裏参道のどちらから登っても、この尾崎丸に来る。毛利系城郭は、城域の端にある曲輪を尾崎丸と呼ぶことが多いようだ。

尾崎丸の奥にある一段高い曲輪、物見の段。

物見の段の先は土橋になっている。

土橋の北側の切岸。比高は30mほどだが、角度が急なのでとても高く感じる。下を走る国道54号線は、五龍城のあるこの元木山の中をトンネルで貫通している。

3.櫓ノ段

細長い土橋を歩くと、正面に曲輪が見える。

一位ノ段と呼ばれる狙撃用の曲輪。

一位ノ段は土橋の正面にあるので、ここから土橋を渡ってくる敵兵をしっかり狙い撃てる。

一位ノ段から先へ行くには、祠の左側へ抜けていく。祠の手前は幅狭になっており、正面の一段高い場所にある櫓ノ段から狙われる。

主郭部の手前では最も広い曲輪。名前が「櫓ノ段」なので、櫓が建っていたのだろう。

櫓の段の奥には土塁があり、中央の凹みは虎口のようだ。

土塁・虎口の先には堀切があり、長い登りの急斜面が広がっている。両側が切岸で動線を限定しているので、巨大な土橋のようだ。

4.主郭部

斜面を登り切ると、ここからは主郭部となる。この曲輪も一位ノ段という。

一位ノ段から見下ろす土橋。櫓ノ段の虎口から出て来た敵兵をここで狙い撃つ。五龍城は、侵入者を止めるための設備が突破されることを想定し、何重にもそれが設けられている。

一位ノ段から本丸まで、段曲輪が続いている。手前が三の丸で、奥が二の丸。

二の丸の上にある桜ノ段。二の丸から高い切岸を登った上の、本丸のすぐ下に位置している。本丸下段曲輪や本丸枡形虎口のような曲輪だろう。

永正15年(1518)、宍戸隆家は備後国恵蘇郡の国衆・山内直通の甲山城で生まれ育った。父・元家は先述の通り、宍戸家の方針に背き大内方へ寝返ろうとして祖父・元源により切腹させられた。その時妻のお腹には子がおり、実家の甲山城へ帰らされのち隆家(幼名は海賊丸)は生まれた。そして5歳まで山内直通のもとで養育され、その後五龍城に引き取られた。元源には嫡男・元家以外にも次男・隆忠がいたが、隆家を嫡孫として迎えた。隆家の母はその後、出雲の馬来乗綱へ嫁いだ。「尼子十旗」のひとつ、夕景城を拠点とする国衆だ。

隆家が16歳のころ、毛利元就の次女・しん(5歳-のちの五龍局)と婚約した。しかし輿入れとなったのはその10年後、元源が隠居し隆家が家督を継いだ時だった。しんの姉(元就の長女)はまだ幼いうちから縁組(実質的には人質)により他家へ差し出したが殺されてしまった経緯があるので、元就は慎重になったのかも知れない。時を同じくして隆家の伯父・隆忠が亡くなっているので、隆家-しんの縁組みと何か因果があったのではないかと言われている。我が子を宍戸氏へ差し出すにあたり危険分子は排除しておこうと元就が考えた可能性は否定出来ない。

隆家としんの仲は睦まじかった。隆家は毛利三兄弟(毛利隆元・吉川元春・小早川隆景)の義兄として、「毛利四本目の矢」と呼ばれるほどの活躍を見せた。そして戦国時代が終わったあとも、宍戸氏は毛利一門衆の筆頭として、幕末まで毛利氏とともにあった。

姫ノ丸の奥にある本丸。姫ノ段と本丸はほぼ同じ高さだ。本丸の奥には高土塁があり、腰巻石垣が設けられている。

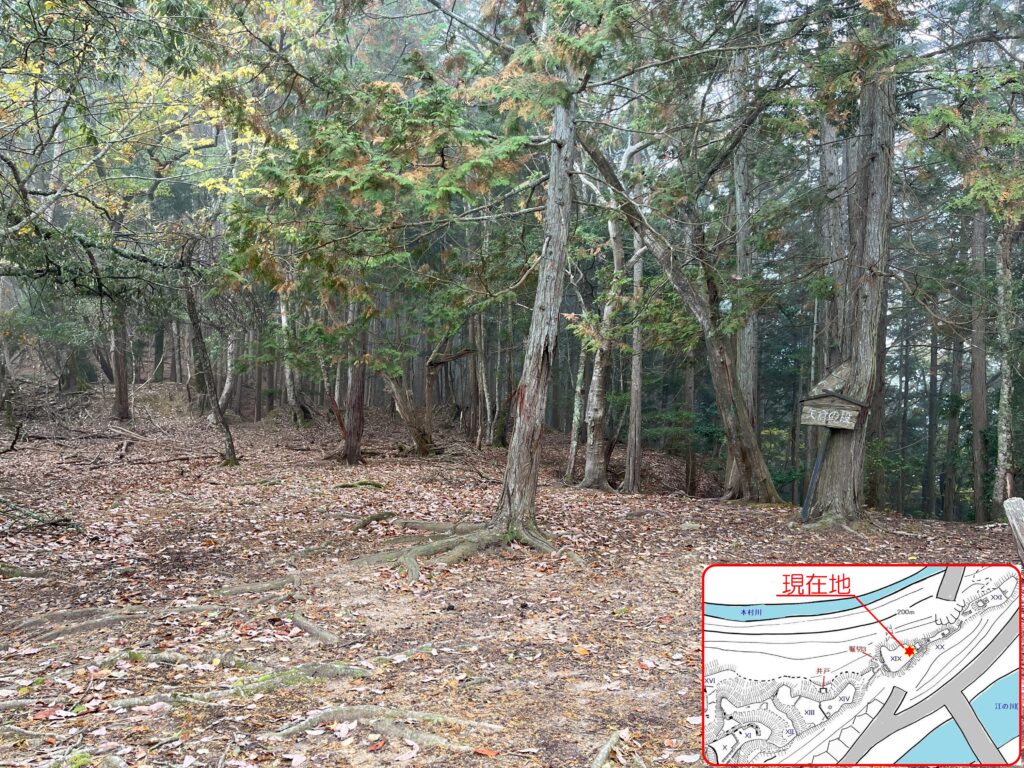

本丸土塁の先は深い切岸となっており、五龍城の北側エリアはここまで。この先の南側エリアは低い場所にあり、御風呂ノ段・御釜ノ段・御倉ノ段・厨ノ段などの名前が付いているので、生活用スペースだったのだろう。

吉田郡山城

| 形 態 | 山城址 | 難易度 | ★★★-- |

| 比 高 | 200m | 整備度 | ☆☆☆☆☆ |

| 蟲獣類 | - | 見応度 | ☆☆☆☆☆ |

| 駐車場 → 登城口 → 主郭部 | |||

| 高 さ | 20m / 150m | ||

| 所要時間 | 5m / 30分 | ||

| 指 定 | 国指定史跡、日本100名城 |

| 遺 構 | 曲輪、石垣、土塁、堀、虎口、井戸 |

| 歴 史 | 安芸国高田郡の国衆・毛利氏の城。安芸国高田郡吉田荘は、鎌倉期に毛利氏が北条氏の御家人として関東にいた頃から毛利氏の荘園だったが、南北朝期になり本拠地をここへ移した。それ以来安芸国衆のリーダーとしてまとめ役を担い、戦国期は毛利元就により大内尼子の大国の間で舵を取り、毛利輝元の代で歴代最大版図16ヶ国を治めた。天正19年(1591)に広島城のほぼ完成をみて毛利氏の本拠地を移したため、吉田郡山城はその役目を終えた。 |

| 駐車場 | 大通院谷川砂防公園駐車場 – Google マップ |

| 住 所 | 広島県 安芸高田市 吉田町吉田324-2 |

| トイレ | 駐車場にあり |

| 訪問日 | 2024年11月24日(日)晴れ |

5.安芸高田市歴史民俗博物館

安芸高田市歴史民俗博物館の外にある毛利元就公の像と、その背後の山は吉田郡山城。

博物館内にある吉田郡山城のジオラマ。向かって右手前の曲輪(旧本城)は、南北朝期に毛利氏がこの地にやって来た当時の城域。山全体に広がる曲輪が最終的な吉田郡山城だが、これは毛利隆元の時代に完成されたと言われている。

戦国時代の毛利氏は、当主によって7つの時代に分けられるだろう。

① 毛利豊元期(~1476年):応仁の乱では山名宗全の次男・是豊に従い東軍として戦ったが、処遇に不満があったため西軍の大内政弘の傘下に入った。

②毛利弘元期(1476年~1500年):豊元の長男。大内政弘から偏諱を賜う。明応の政変後の細川氏と大内氏の争いで、双方から協力要請を受けたため対応に窮する。まだ幼い嫡男・幸千代丸(のちの興元)に家督を譲ると、次男・松寿丸(のちの元就)を連れて多治比猿掛城へ入った。

③毛利興元期(1500年~1516年):弘元の長男。大内義興から偏諱を賜う。1506年に父・弘元が亡くなる頃に元服し興元と名乗り、実質的な当主となる。

④毛利元就期(1516年~1546年):興元が亡くなり跡を継いだ幸松丸(1歳)の名代となる。しかし幸松丸が8歳で病死したため家臣団協議の上、弘元の次男・元就が当主となった。その後、毛利氏隆盛の礎を築く。

⑤毛利隆元&元就期(1546年~1563年):23歳のとき、49歳の父・元就から家督を継ぐ。隆元を主としながら元就も関与する共同支配体制を取った。クーデターにより大内義隆が討たれ、ほどなく大内氏が滅ぶと、毛利氏は旧大内領を取り込み大大名となる。

⑥毛利元就&輝元期(1563年~1571年):隆元が急死したときその嫡子・輝元はまだ10歳だったため、輝元を当主としつつも元就が決裁権を持つ体制が取られた。この体制は元就が74歳で亡くなるまで9年間続き、その間に成長した輝元により、その後の毛利氏は繁栄した。

⑦毛利輝元期(1571年~):足利義昭を京から追放した織田信長は日本の王となることを意識し、急速に領土を拡大していく。そして輝元は足利義昭を匿い、信長と戦うことを決意した。10年続いた信長VS輝元の戦いは本能寺の変にて幕が降りたものも、強大になりすぎた織田家臣団に抗うことは出来ず、輝元は新たに台頭してきた秀吉の配下となった。

6.駐車場~展望台

大通院谷川砂防公園駐車場に車を停める。吉田郡山城へ行くにはここが分かり易い。しかし少しでも城に近い場所に停めたいなら、この公園の上にある駐車場が良いだろう。ただし広くないので満車の可能性はある。

公園の上にある駐車場(赤枠)まで歩き、そこから毛利隆元の墓 → 常栄寺跡 → 展望台 → 尾崎丸 → 勢溜の壇 → 御屋敷跡 → 釣井の壇 → 二の丸 → 本丸 と見学していく。

安芸毛利氏第13代当主・毛利隆元の墓は、隆元の死後、郡山城内に作られた。

天文6年(1537)幼名・少輔太郎は14歳のとき、人質として主君・大内義隆(30歳)のいる山口へ赴く。そして半月後、義隆の加冠で元服し「隆元」と名乗った。“人質”といいながらも毛利氏の次期当主は義隆にとって大事なお客様だった。烏帽子親となり親子関係を築き、将来は自分の親族を嫁がせることで毛利氏を完全に取り込もうと考えていた。

18歳で安芸に帰った隆元は、23歳で家督を継ぐ。ただし元就は健在であるため、隆元と元就の共同支配体制が取られた。井上党の粛正を経て作られた「五人奉行」は、隆元直属の家臣から3名(赤川元保・国司元相・粟屋元親)が選ばれ、元就の意向も反映出来るよう元就の側近から2名(児玉就忠・桂元忠)が選ばれた。

常栄寺は、隆元の菩提寺として元就により開山された。ここは1500㎡ある上段曲輪で、その先に400㎡程の下段曲輪があり、合わせて1900㎡(1,170畳)ある。山城の要となる広い曲輪を千畳敷と表現するが、郡山城は隆元の菩提寺にその広さを使っており、元就の並々ならぬ思いが伝わってくる。開山に際しては、山口にいる隆元の尊師の僧侶を招いたり、正親町天皇から勅願道場(国家鎮護・皇室繁栄を祈願した寺院)の認定を受け、「常栄広刹禅師」の勅額(看板)を貰っている。毛利輝元の防長移封後は山口へ移設され、現在でも常栄寺を見る事が出来る。

展望台には毛利氏の家紋が掲げられている。

展望台から見る吉田の街並み。

7.尾崎丸と勢溜の壇

郡山城の尾崎丸は、毛利隆元が妻・あやや(内藤興盛の三女)と共に住んでいた曲輪として知られている。隆元が家督を継いだころの郡山城は、南東のもっと低い場所(今は旧本城と呼ばれる)にあった。しかし、隆元が主体となるよう元就は山の山頂の“傘”という曲輪(最終的にはここが本丸になった)に移り住んだため、2人の間に物理的な距離が出来た。そこで隆元は本城と傘の中間にある曲輪・尾崎丸に移り住み、相談のため元就のもとへ行き来しやすくした。隆元の妻・あややが尾崎局と呼ばれるのは、この曲輪名に由来する。

毛利隆元の死因はよく分かっていない。病死とも毒殺とも言われている。

永禄6年(1563)、北九州で大友宗麟と戦っていた隆元は講和を締結し、安芸へ帰ってきた。そして尼子義久と戦っている元就に協力すべく、休む間もなく出雲へ向けて出発するところだった。しかし毛利家臣・和智誠春の饗応に招かれ歓待を受けた直後、激しい腹痛に襲われて翌朝に亡くなった。

その後、隆元のそばにいた五人奉行の筆頭・赤川元保と饗応の主催者である和智誠春は、元就に毒殺の嫌疑をかけられたことにより誅殺された。赤川元保はその後無実が判明し、元就は後悔したという。和智誠春については本人からの釈明もなく、嫌疑をかけられたまま隆元の死から6年後に殺された。しかし本当に毒殺したのであれば期をみて出奔していただろう。釈明もせず毛利家臣団に居続けたのは、同じ国衆としての矜持だったのではなかろうか?

尾崎丸から本丸へ向かう道。堀と切岸に挟まれているのでここを通るしかないのだが、この切岸の上は“勢溜の壇”という城内一広い曲輪がある。敵兵がこの道を通った場合、狙い放題に狙われる。

勢溜の壇には、家臣たちの住居があった。

勢溜の壇は500~700㎡の曲輪を4段重ねた段曲輪で、千畳を優に越える広さを持っている。

8.主郭部

御蔵屋敷跡は本丸二の丸のすぐ下にあり、上下二段構造になっている。名前の通り蔵が建っていたのだろう。

釣井の壇は、本丸から最も近い水源だ。直径2.5mの石組井戸で現在は深さ4mまでしかないが、堆積された土砂を取り除けば、かつてのように水をたたえると言われている。

二の丸。その上に2段ある曲輪が本丸。

本丸。

本丸櫓台。

9.墓所

「百」と「万」の字が崩れ、それぞれ「一日」と「一力」と読める。「百万一心」は「一日一力一心」となり、「日を同じくし、力を同じくし、心を同じくする」と解釈できる。「国衆が皆で力を合わせれば何事も成し遂げられる」という意味だという。安芸国衆のリーダーらしい名言だろう。三矢の教えとともに一致団結の大切さを教えている。

ここからではよく見えないが、右側に大きな墓石があり歴代当主の合同墓となっている。左には普通サイズの墓石が3つあり、興元、幸松丸、あやや(尾崎局)の墓となっている。

昼食「ROUTE 54 BAKERY」

昼食は郡山城近くのおしゃれなパン屋さんで。店内も素敵な内装でした。

コメント