天霧城

| 形 態 | 山城址 | 難易度 | ★★★-- |

| 比 高 | 350m | 整備度 | ☆☆☆☆- |

| 蟲獣類 | - | 見応度 | ☆☆☆☆- |

| 駐車場 → 登城口 → 主郭部 | |||

| 高 さ | 30m / 180m | ||

| 所要時間 | 7分 / 40分 | ||

| 指 定 | 国指定史跡 |

| 遺 構 | 曲輪、土塁、堀切、切岸 |

| 歴 史 | 南北朝時代に細川氏とともに讃岐に入った香川氏を祖とする。戦国時代には西讃岐守護代に補任され、讃岐西部3郡を領した。しかし戦国後期に入り、阿波三好氏の侵攻を受け、領地を失った。 |

| 駐車場 | 弥谷山中腹P(中腹参拝口) – Google マップ |

| 住 所 | 香川県 三豊市 三野町 大見乙71-1 |

| トイレ | 道の駅ふれあいパークみの |

| 訪問日 | 2025年2月24日(月)晴れ |

1.弥谷寺

弥谷山中腹駐車場の傍に建つ金剛拳菩薩像。金剛界曼荼羅の十六大菩薩のひとりで、右手の親指を左手で包み込む“金剛拳”という形に組んでいる。弥谷寺では「かなぶつさん」との愛称で親しまれている。

弥谷寺へ続く百八階段。

弥谷寺案内図。目的地である天霧城は、本堂エリアから東へ延びる本堂道を行く。弥谷山のとなりの天霧山にあるため横移動が多く、現在地と天霧城本丸との比高差は約180mだが40分はかかる。

石垣の下に並べられた積石群は、天霧城の城主だった讃岐香川氏歴代の墓である。手前の人物像は修行大師、石垣の上の建屋は十王堂。

香川氏は鎌倉幕府の御家人で、相模国香川荘を本貫地とする。承久の乱後に北条義時から安芸国八木荘を与えられ移り住んだ一族(たぶんこちらが本家)は安芸香川氏となった。そしてそれとは別に、関東に残った一族がいた。幕府の御家人である足利氏の家臣・細川氏のそのまた家臣として仕えていたが、足利尊氏の天下取り(室町幕府開府)とともに訪れた細川フィーバーにより芋づる式に大出世したのがその残った一族、讃岐香川氏である。家系図ははっきりしないが、安芸香川氏も讃岐香川氏も家紋は“九曜巴”なので、同族なのは間違いないだろう。

閻魔大王が祀られている十王堂の脇の階段を登ると、本堂道に出る。矢印看板「天霧城跡」は右を指している。看板の柱にはルート地図も掲示されている。

戦国時代の幕開けとされる応仁の乱の際、細川勝元配下の讃岐衆が畿内で活躍した。安富盛長、香西元資、奈良元安、香川元明の4名で、総して“細川四天王”と呼ばれている。摂津や丹波にも勝元の家臣はいるので讃岐衆のみで細川四天王と呼ぶのは違和感があるが、それだけ讃岐衆の活躍が著しかったのだろう。

2.隠砦跡

天霧城を目指して山道を進む。

弥谷山を通過し、天霧山へ。

歩きやすそうな一本道に出た。左右は切岸で、長い土橋になっている。歩いてみると優に50mはあった。

土橋の最後のほうは登り坂になっており、正面にある小高い丘の手前で動線が曲げられている。あとで分かったが、この丘の上には隠砦と呼ばれる曲輪があった。

隠砦は土橋の正面にあるので、土橋を進む者は隠砦に向かっていくことになる。その名の通り隠された砦だとすると、近くまで来た敵兵にいきなり矢を射かけて撃退したのだろう。引き返そうにも土橋は50mもあるので、仲間が渋滞して容易ではない。弓矢の有効射程距離は約80mなので、土橋にいる敵兵は一網打尽に討ち取られてしまう。

三段からなる隠砦の最上段の曲輪。兵や物資を駐屯させるには十分な広さだ。

讃岐香川氏は南北朝時代に細川氏とともに讃岐へやってきた。そして室町幕府から西讃岐守護代に補任され、讃岐西部3郡(多度郡・三野郡・豊田郡)を領した。戦国初期ごろは、細川京兆家の内衆として京都での活動と、讃岐本領での活動を併せ持っていた。しかし永正4年(1507)の“永正の錯乱”以降、混迷する細川京兆家とは距離を置き、讃岐に戻って本領での活動のみとなった。

永禄2年(1559)、阿波三好氏の当主・三好実休(32歳-実名は之虎)は兄・三好長慶の命を受け、西讃岐への侵攻を開始した。長慶は前年に、長年敵対していた三好宗渭を服従させ、細川晴元の旧家臣団を取り込むことに成功していた。畿内に憂いがなくなったことで、さらなる支配領域の拡大を図ったのである。時を同じくして摂津守護代(下郡郡の領主)の松永久秀が、長慶の命で大和への侵攻を開始している。

安富氏・香西氏・植田氏・寒川氏の4氏が割拠する東讃岐とは対照的に、西讃岐は大身の香川氏に少勢力の国衆たちが従属していた。つまり香川氏さえ攻略すれば西讃岐を手に入れることが出来た。

讃岐香川氏の当主・香川之景(32歳)は、三好氏の要請を受けて瀬戸内海を西から攻めて来た村上水軍(能島村上武吉と来島村上通康)を、天霧城から出陣して迎え討った。そして東からは三好実休(32歳)と三好氏宿老・篠原長房(39歳くらい?)が攻めて来て、天霧城の支城のひとつ・麻口城周辺で戦った。

香川之景と三好実休の戦いは讃岐国全土の勢力を巻き込んでの大戦で、攻防は3年ほど続いた。しかし次第に香川氏は劣勢となり、永禄6年(1563)には天霧城での戦いとなった。阿波三好氏は、実休が前年に岸和田で戦死したため、実休の嫡男・長治が当主となっていた。香川氏も之景の嫡男・信景に権力委譲するため二頭体制を取っていた。三好長治を大将とする三好軍は、東讃岐の諸将を引き連れて総勢1万8,000。対する香川軍は6,000だった。善通寺平での攻防の後、天霧城での籠城戦となった。堅固な城のため攻防は1ヶ月に及んだが、ついには多くの犠牲者とともに落城。香川之景-信景とその一族郎党は城から退去し、毛利氏を頼って備中へ逃れた。そして香川氏の去った天霧城には篠原長房が入城した。

3.犬返しの険~大石塁

ここで登山ルートは2手に分かれている。

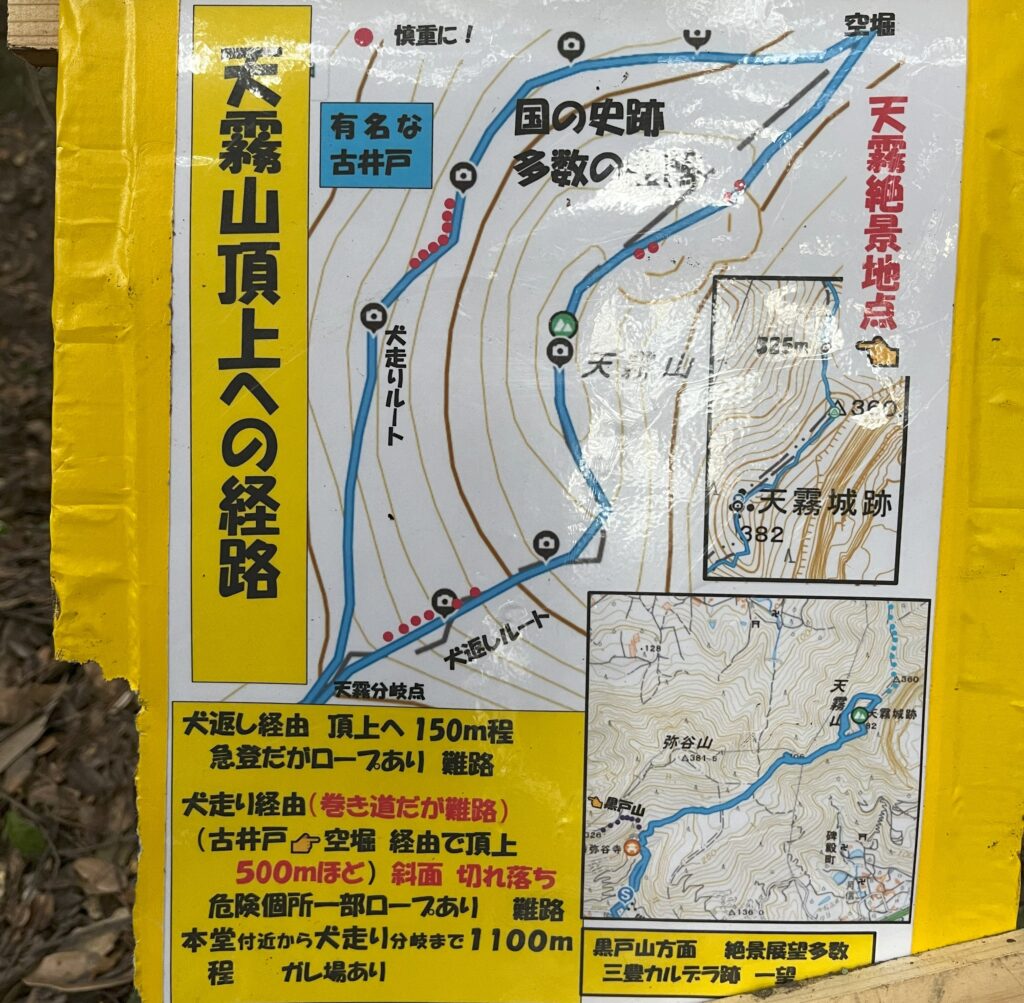

本堂道にあった地図を再掲。現在地は拡大図左下の“天霧分岐点”となる。ここから天霧山をトラバースして北東側へ行く「犬走りルート」と、天霧山山頂へ直登する「犬返しルート」に分かれる。この地図にはないが犬走りルート上の“有名な古井戸”付近から城へ連絡する道があり、それが大手道だと思われる。しかし私のモットーは”速さは正義”なので、山頂へ直登する「犬返しルート」へ進む。

犬返しルートは“犬返しの険”とも呼ばれており、とても険しい。当時ここは切岸だったのだろう。

本丸下の南曲輪に出た。石が散見される。

巨大な石塁。どのような使われ方をしていたのかは不明だが、動線が制限されることは防御力UPにつながる。

4.主郭部

南曲輪側の本丸虎口。たぶんここに門があった。南曲輪の石塁とこの高低差と門で、敵兵の侵入を防いでいたのだろう。

本丸。天霧山の最高地点にある曲輪。

本丸の北側にある二の丸。地形に沿ってこの先も段曲輪が続いている。

三の丸。天霧城主郭部で最も広い曲輪。

香川之景–信景は天霧城と西讃岐の領土を失ったが、毛利氏の庇護のもと備中国小田郡の神島(岡山県笠岡市)を拠点とし、西讃岐での軍事行動を続けていた。

5年後の永禄11年(1568)になると政局は大きく変化した。反三好の旗頭である足利義昭が織田信長を筆頭とする東の諸大名を頼みとして上洛し、時を同じくして三好氏が主とする足利義栄が亡くなり、三好氏は畿内から撤退した。

香川之景-信景は、反三好派の西の勢力として足利義昭や織田信長から期待された。しかし畿内から撤退した三好氏は、畿内を支配していたころの圧倒的な武力がほぼ温存された状態で、阿波と讃岐に集結していた。足利義昭は香川氏が西讃岐へ復帰出来るよう毛利元就に支援を命じたが、逆に篠原長房に備中へ攻め込まれ、防戦するはめになった。その後何度も義昭と信長からの催促はあったものの篠原長房の壁は厚く、元亀2年に元就が亡くなったこともあり、毛利氏は三好氏から西讃岐の覇権を奪うことは出来なかった。

その後、織田信長と反目した足利義昭が毛利輝元(元就の後継)を頼って下洛した関係で、天正5年(1577)には毛利氏と三好氏が和睦した。それにより香川信景(この頃には家督継承済)は天霧城へ復帰出来たのだが、讃岐を支配する三好氏の傘下に入ることを余儀なくされた。これでは香川氏は何のために長年三好氏と戦ってきたのか分からない。しかし、捨てる神あれば拾う神あり。毛利氏と三好氏が同盟を結んだことで、讃岐進出を目論む土佐の長宗我部元親が、毛利との交渉を諦めて香川信景に直接接触してきた。信景は、元親の次男・親和を養嗣子とし長宗我部の後ろ盾を得ると、三好-毛利から離れて独自の道を行く。

紆余曲折した後の天正13年(1585)、長宗我部元親が全国統一を目指す羽柴秀吉に敗れると、香川信景は養子の親和とともに土佐へ移り、その生涯を終えた。

下の曲輪の先にある堀切。犬走りルートを真っ直ぐ進むとこの堀切に来る。その先は北東曲輪群が続く。

勝賀城

| 形 態 | 山城址 | 難易度 | ★★--- |

| 比 高 | 350m | 整備度 | ☆☆☆☆- |

| 蟲獣類 | 猪、マムシ | 見応度 | ☆☆☆-- |

| 駐車場 → 登城口 → 主郭部 | |||

| 高 さ | - / 140m | ||

| 所要時間 | - / 30分 | ||

| 指 定 | 国指定史跡 |

| 遺 構 | 曲輪、土塁、堀切、切岸 |

| 歴 史 | 讃岐最大の国衆・香西氏の城。鎌倉末期に細川氏や香川氏が讃岐に来る以前から、讃岐を治めていた。瀬戸内海を牛耳る海賊衆のひとつ・塩飽水軍を擁し、強大な軍事力で細川氏の畿内統治にも参画した。 |

| 駐車場 | 勝賀城跡説明板 – Google マップ |

| 住 所 | 香川県 高松市 鬼無町佐料506 |

| トイレ | 最寄りのコンビニ |

| 訪問日 | 2025年2月24日(月)晴れ |

5.大手道

弥谷山中腹駐車場から40~50分ほどの場所にある勝賀城の案内板。Googleマップにも載っているので、ここまでの道順は容易だろう。

勝賀城は、讃岐最大の国衆・香西氏の城として知られている。香西氏は応仁の乱の際に活躍した細川四天王の一角だが、細川氏とともに関東からやってきた安富氏・奈良氏・香川氏とは異なり、鎌倉時代にはすでに讃岐の一部を統治していた。室町幕府開府により細川氏は讃岐守護となり、その際入国した安富氏は東讃岐守護代に、同じく香川氏は西讃岐守護代に補任された。これだけで見ると土着の香西氏は新参の細川衆に押され、№3か№4かと思ってしまうが、実のところは讃岐№1だった。

香西氏の実力は、数字で証明されている。讃岐国は11郡からなりそれらは東西に横一列にならんでいるので、讃岐の主な統治者とその領土(石高)を東から順に並べてみる。

・寒川氏 … 大内郡・寒川郡・小豆島 (4.5万石)

・安富氏 … 三木郡(1.7万石)

・植田氏 … 山田郡(2.9万石)

・香西氏 … 香川郡・阿野郡・塩飽島(7.3万石)

・奈良氏 … 鵜足郡・那珂郡(5.7万石)

・香川氏 … 多度郡・三野郡・豊田郡(6.7万石)

石高は明治初期のものなので戦国期は全体的にもっと低かったであろうことと、それぞれ領土の中には小勢力(他の国衆)がおり、完全統治はできていなかったかも知れないことを加味しても、香西氏が讃岐№1なのはゆるがないだろう。特に香西氏は塩飽島を支配下に置き、塩飽海賊(塩飽水軍)を使って瀬戸内海を往来する者から利益を得ていた。海賊というと金品を奪う盗賊のようなイメージを持たれがちだが、戦国期当時は治安を維持する警察のような存在だ。

勝賀城説明板の裏にある山道を進んでいく。車1台分の幅しかない狭い道だが、この先に駐車スペースがある。

駐車スペースに車を停め、歩いて勝賀城登山口へ。道中、見学者用の駐車場が建設中だった。完成すれば来城者も増えるだろう。

山の斜面を登っていく。

斜面を登りきり、尾根に出た。

大手道に大石があるのは防御設備として意図的に配置したものだろう。城域は近い。

塩飽海賊(塩飽水軍)を擁する香西氏は、香西元資のときに細川勝元に従って応仁の乱(1467~1477)を戦った。元資の2人の息子のうち元顕は讃岐本家を継ぎ、元直は細川京兆家の内衆として別家を立て在京した。香西元顕の讃岐香西氏は下香西、香西元直の京都香西氏は上香西と呼ばれた。元直の嫡男・香西元長は、山城守護代になるなど細川重臣として活躍したが、永正4年(1507)、細川京兆家の当主・細川政元(勝元の嫡男)を暗殺し、畿内を混乱に陥れた。[永正の錯乱]

これ以降細川氏の内乱が勃発し、収束することなく衰退へ向かっていく。香西元長は政元暗殺後すぐに討たれ、上香西氏は滅亡した。その後、細川高国(政元の跡継ぎ)が波多野氏から養子を取って上香西氏を復活させた。しかし高国は、その香西元盛を讒言により討ってしまい、それが遠因となり自身も滅ぼされた。勝賀城のセクションなので、上香西氏についての詳細は割愛する。

戦国時代には因果応報や栄枯盛衰のエピソードが多く、大変興味深い。

6.主郭部

主郭部の虎口。

主郭部の中心にある本丸の虎口。

下香西氏は、細川京兆家の分家である讃岐細川氏に臣従していた。当主である細川晴元が細川京兆家の細川高国と戦った際、香西元清(元顕の嫡男)は阿波の三好元長とともに細川晴元軍の主力として戦った。享禄4年(1531)の大物崩れで晴元が高国を討つと、細川京兆家は晴元のものとなった。しかしその後の政治的な理由により晴元が三好元長を死に至らしめたことで、元長の嫡男・三好長慶から父の仇としてロックオンされる。

三好氏を存続させるため最初は晴元に従順だった長慶だが、天文15年(1546)24歳のとき反旗を翻し、細川晴元vs三好長慶の戦いが始まる。晴元家臣のほとんどがそうだったように、香西氏当主・香西元成(28歳-元清の嫡男)は、晴元派として戦った。

天文18年(1549)の江口の戦いでは、香西元成は細川晴元とともに三宅城(大阪府茨木市)にいた。三好長慶に包囲された江口城(大阪市東淀川区)に籠る三好政長を支援したが、政長をはじめとする800名が討死した。長慶を恐れた晴元は、足利義晴-義輝父子とともに近江へ逃れた。元成は政長の子・三好宗渭–為三兄弟とともに丹波へ移り、長慶への抵抗を続ける。丹波には同盟者の波多野元秀や赤井氏がいた。

天文20年(1551)の相国寺の戦いでは、長慶軍の松永久秀-長頼兄弟に敗れた。

天文22年(1553)の八木城の戦いでは、三好宗渭や波多野元秀とともに八木城を攻め、城主である長慶派の内藤国貞を討ち取り、八木城を奪うことに成功した。しかし松永長頼にすぐさま攻められ、城を奪い返された。

その後も三好長慶に徹底抗戦を続けたものの、永禄3年(1560)香西元成は炭山城(京都府)で討死にした。

本丸は四方を土塁で囲われている。

灰色のテント内にあった資料に、縄張り図があった。大手道は南西側(向かって左)にある。

本丸東側の食い違い虎口。

本丸東側の曲輪。石が散乱している。破城によるものか?

主郭部の土塁を超えた先も曲輪が続いている。

コメント