岸和田城

| 指 定 | 大阪府指定史跡、国の名勝(本丸庭園) |

| 遺 構 | 曲輪、堀、石垣 [再建]天守、櫓、門 |

| 歴 史 | 和泉守護・細川元常の城。その後、松浦守 十河一存 松浦光 といった三好政権の武将が城主を務め、織田信長の支配下になると、城主は織田信張と蜂屋頼隆へと代わった。本能寺の変後、雑賀衆の鈴木孫一が岸和田城を奪取したものの羽柴秀吉が奪い返し、重臣の中村一氏を城主に据えた。紀州征伐が収束すると秀吉の叔父・小出秀政が入城し、近世城郭へと整備された。 |

| 駐車場 | 岸和田市役所 第4駐車場 – Google マップ |

| 住 所 | 大阪府 岸和田市 岸城町25-11 |

| 公共交通 | 南海本線 岸和田駅から歩いて13分 |

| トイレ | 二の丸多聞トイレ |

| 訪問日 | 2024年6月29日(土)晴れ |

1.岸和田古城跡

岸和田城から500mほど東にある岸和田古城跡。「和田氏居城伝説地」と書かれた石碑と案内板が建っている。

案内板には、楠木正成の一族・和田高家が「岸」という場所に城を築いたことから「岸和田」と呼ばれるようになったと書かれているが、これは江戸時代の創作であることも書かれている。「岸和田」の語源が和田氏ではない根拠ははっきりしていて、それは和田高家の”和田”は、”わだ”ではなく”みきた”と読むからだ。この時代、音が残らず漢字だけ残るというのはほとんど考えられない。岸和田城が楠木正成の時代に築かれたとするならば、足利尊氏の一族で室町幕府設立に大きく貢献し、和泉守護となった細川氏により築かれたと考えるのが自然だろう。

細川氏は将軍の右腕である管領職に就くことが多く、摂津・和泉・淡路・阿波の4ヶ国の守護にも補任されていた。細川本家である細川京兆家は管領とともに摂津守護も兼任し、№2の細川典厩家、№3の細川野州家がそれを補佐した。その他の分家たちは各地の守護に就き、それぞれ和泉上守護家、和泉下守護家、淡路守護家、阿波守護家と呼ばれた。政治の中心である畿内5ヶ国のうち山城は世襲を許されず、大和は興福寺が支配しており守護が設置されなかったことからも、残りの畿内3ヶ国のうち2ヶ国を保持していた細川氏の権力がいかに大きかったかが窺える。

2.岸城神社

三の曲輪にある岸城神社の一の鳥居。岸城神社の歴史は古く、江戸初期に三の曲輪が増築された際にはすでにあったという。ただし当時の岸城神社はもう少し南東の、南海本線が通っている辺りの神名門(今は跡地)付近にあった。

岸城神社の拝殿。

3.本丸

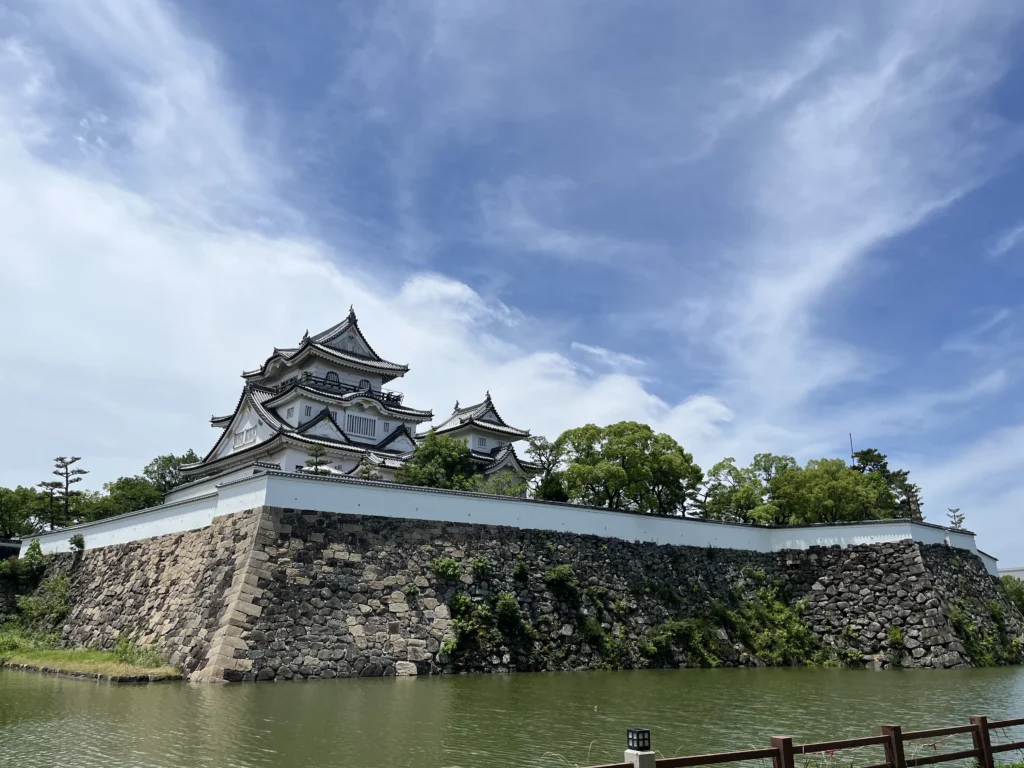

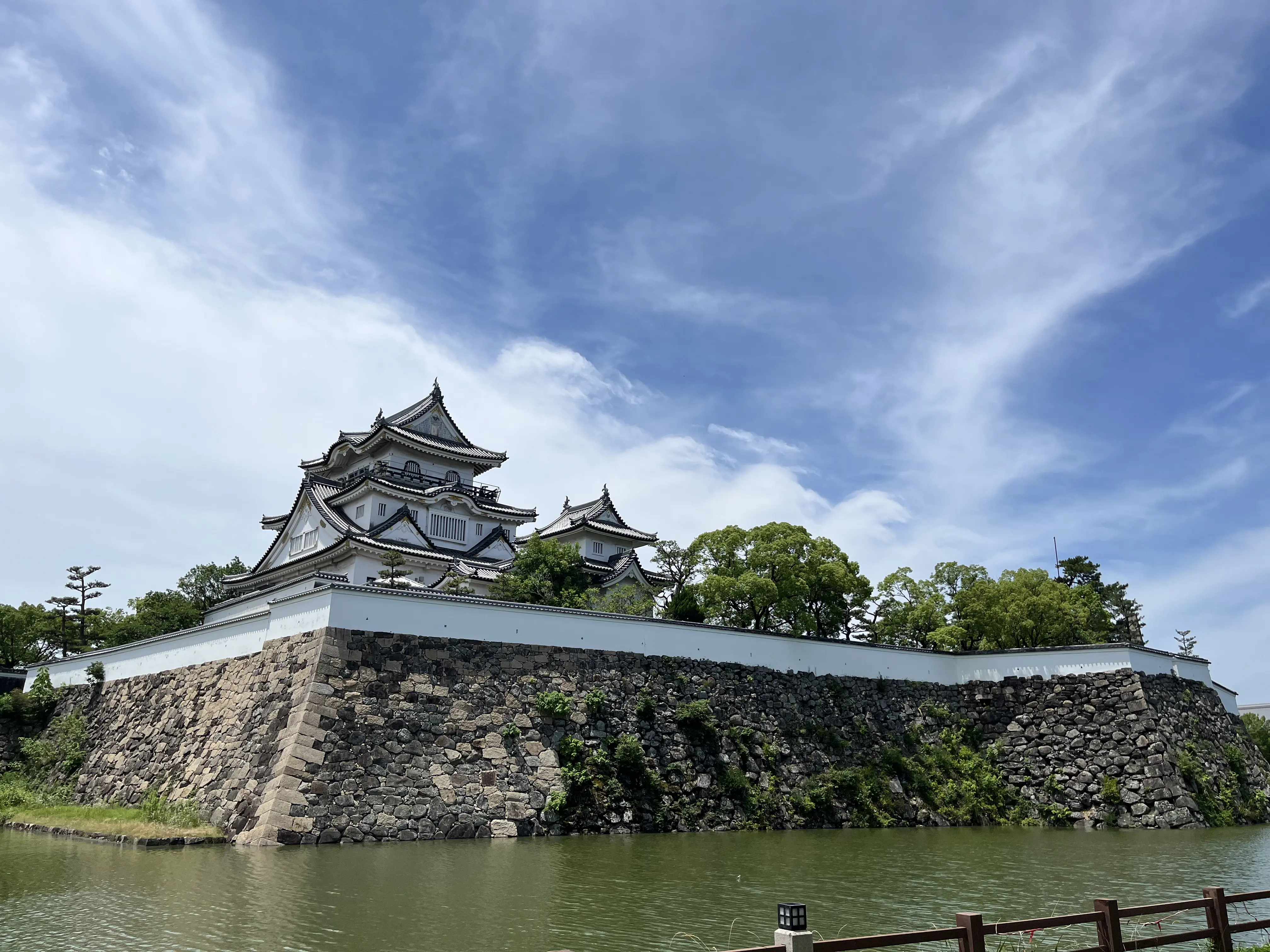

岸和田城は天守のある本丸とその北西にある二の丸を主郭とし、それらをコの字に囲う二の曲輪と、さらにそれをコの字に囲う三の曲輪で構成されている。

和泉細川氏がいつ岸和田古城からこの岸和田城へ移ってきたのかは定かでない。戦国初期に当主だった細川元有か、戦国中期に当主だった細川元常と晴貞のいずれかだと思う。しかし和泉細川氏は晴貞の代で断絶しており、記録は見つかっていないようだ。

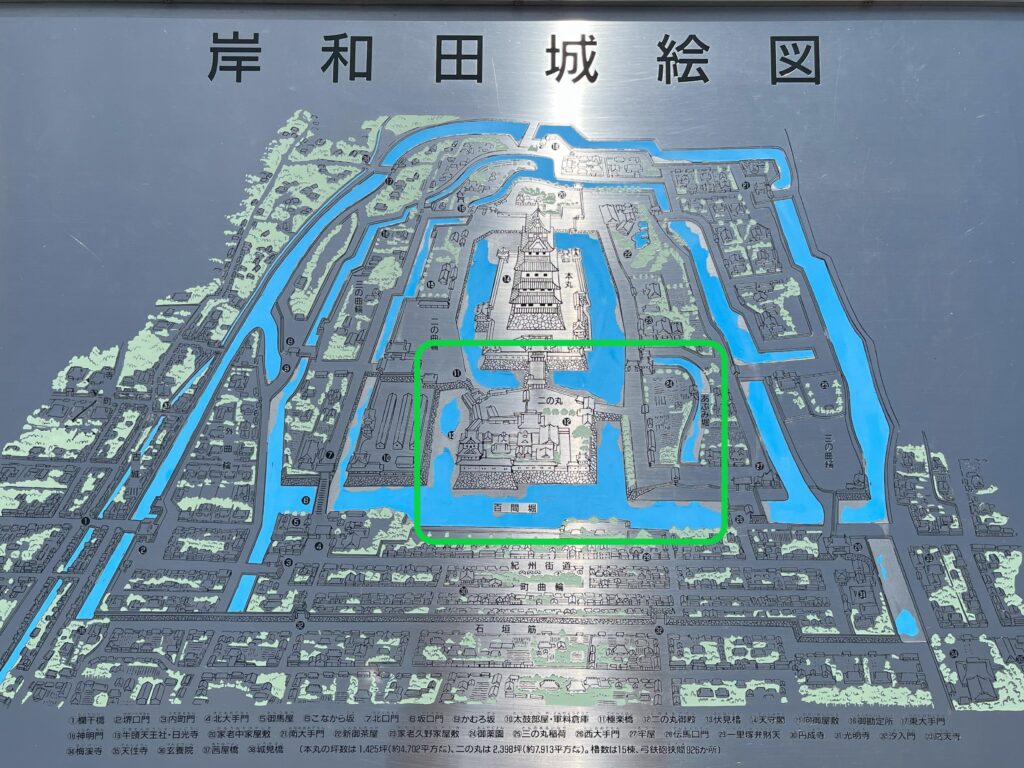

戦国時代に最初に誕生した岸和田城は、二の丸とその横のあぶみ堀のある馬出(緑色の枠)のエリアのみだった。その手前に百間堀という大きな水堀があるが、当時はその近くまで海が来ていた。その後豊臣期に本丸と二の曲輪が造られ、江戸時代に入って三の曲輪が増築された。

永正5年(1508)細川京兆家の家督争いに勝利した細川高国(24歳)は、義理の弟で前当主・細川澄元(19歳)を京都から追放した。そして足利義稙(42歳-当時は義尹)が西国の大内義興(31歳)に奉じられて京都へ戻ってくるとそれを迎え入れ、義稙-高国政権を築いていった。岸和田城(または岸和田古城)の細川元常(26歳)は澄元を助け、ホームである阿波へ逃げるのを手伝った。

捲土重来のチャンスが来ると、澄元は永正16年(1519)に高国派の淡路細川氏を滅ぼし、翌17年には重臣の三好之長とともに兵庫津から畿内へ攻め込んだ。しかし高国を京都から敗走させ快哉を叫んだのも束の間、近江の六角定頼を味方に付けた高国の反撃に遭い、之長は捕縛され切腹。その3ヶ月後に澄元は失意の中31歳で病死した。

阿波細川氏を継いだ澄元の嫡男・細川晴元は、わずか6歳だった。三好氏を継いだ之長の嫡孫・三好元長もまだ19歳であったため、細川元常(38歳)が阿波細川氏を実質的に主導した。

大永2年(1522)仲違いした義稙を追放した高国が新たな将軍に義澄の遺児・義晴(11歳)を擁立すると、阿波細川氏たちは同じく義澄の遺児・義維(11歳)こそ正当な将軍継承者だと主張した。恐らくこれは事実で、前将軍である義澄は、最も信頼出来る阿波細川氏に嫡男を、次に信頼出来る播磨赤松氏に次男を預け、義稙が没落すれば来るであろうチャンスに備え、亡くなったとされている。新たな足利将軍が必要な高国は、まさか阿波細川氏から義維をもらうわけにはいかず、義理の伯母である赤松洞松院のもとにいた義晴を迎え入れた。

元常は三好元長とともに細川晴元を補佐し、足利義維を奉じて堺から京都へ攻め込むと、高国を近江へ敗走させた。それから朝廷へ働きかけ、義維に足利将軍家の家督継承者の証しである従五位下・左馬頭を賜わさせた。三好之長の二の轍は踏まないよう近江から遠い堺へ拠点を移し、堺幕府として京都を遠隔支配した。そのため義維は「堺大樹」や「堺公方」と呼ばれている。

しかし、足利義維が正式な将軍になることはなかった。

享禄4年(1531)尼崎の大物城で細川高国(47歳)を討った細川晴元(17歳)は、父澄元の悲願だった細川京兆家の家督を取り戻した。次にやるべきことは長い戦で疲弊した両細川家の立て直しであるため、近江の六角定頼の庇護を受ける足利義晴を排して(定頼を敵に回して)義維を将軍に就けることは現実的ではなかった。

その後の経緯は割愛するが、室町幕府は義晴-晴元体制となった。しかしその過程で、晴元が高国討伐の最大の功労者である三好元長の命を奪ったことが、細川元常の命運をも決定付けた。

天文15年(1546)、成人し力を付けた三好長慶(24歳)は、父・元長の敵である細川晴元(32歳)からの独立を宣言し、晴元を排除するため高国の養子・細川氏綱を京兆家の継承者として擁立した。和泉では、和泉守護・細川晴貞(30~45歳)と父・元常(64歳)は変わらず晴元を支援し続けていたが、一族で和泉守護代である松浦守が主家を裏切り長慶に与した。

そして3年後、長慶は江口の戦いで晴元を撃破し京都から追放すると、翌年三好政権を樹立した。晴貞はその戦で命を落とし、岸和田城を松浦守に奪われた元常はその6年後の天文24年(1555)、73歳でひっそりと生涯を終えた。

三好長慶に与して岸和田城主となった松浦守については、根福寺のセクションで詳しく述べるので割愛する。

守の死後、松浦氏は三好長慶と敵対する安見宗房や根来寺と手を組み、和泉の国は三好氏にとって不安定な情勢が続いた。永禄2年(1559)三好長慶は飯盛城の安見宗房を攻めて敗走させると、翌年には岸和田城の松浦氏も降伏させた。そして松浦氏との和平の条件として長慶の甥で十河一存(28歳)の次男・萬満(8歳?-のちの松浦光)を養嗣子とすることが決まった。

十河一存は長慶の末弟で、長慶を軍事面で最も支えた人物だ。源義経を彷彿とさせるほど武勇に長けており、「鬼十河」と呼ばれ周囲に恐れられていた。一存が最初に歴史の表舞台に登場したのは天文14~15年(1545~1546)、弱冠13~14歳のとき。主君である細川晴元の直轄地、東讃岐の十河城を襲撃し、占拠したのだった。激怒した晴元は、東讃岐の守護代・安富氏、西讃岐の守護代・香川氏、一存と同族の殖田氏や十河盛重を派兵し、“一存退治”を命じた。どのような戦いが展開されたかは不明だが、多勢に無勢なのでほどなく降参したのだろう。

やんちゃが過ぎる一存には兄も手を焼いたようで、ある時一存は讃岐各地の押領を企んで準備を進めていたところを長慶に見つかり、咎められたことがある。それには「若いので善悪に注意が及ばなかった」と言い訳したという。

”鬼十河”一存は、岸和田城城主となってわずか半年足らずで命を落とした。落馬説と病死説があり、死因は判然としない。一存が亡くなってから7年後、畿内に織田信長が登場し、戦国時代は終息へと向かって行く。

二の丸と本丸を連絡する土橋。

元亀4年(1573)足利義昭(36歳)が京都から追放され、三好義継(24歳-十河一存の長男で松浦光の兄)が若江城で自刃し三好氏が滅びると、織田信長は元号を「天正」と改めた。岸和田城主・松浦光(21歳?)は織田信長に従属した。天正8年(1580)に大坂本願寺が降伏して畿内が信長の支配下に入ると、岸和田城主は織田信張と蜂屋頼隆に代わった。

本能寺の変を経て織田家臣団をまとめあげた羽柴秀吉は、岸和田城に重臣の中村一氏を入れ、対抗勢力である根来寺や雑賀衆の抑えとした。天文12年(1584)、羽柴秀吉が徳川家康と戦うために大坂から出陣すると、根来寺と雑賀衆や紀州の国衆はその留守を狙って挙兵した。彼らは背後を突かれないように大坂を攻める前に岸和田城を落としに来たが、中村一氏は辛くも防ぎきった。[岸和田合戦]

翌年、羽柴秀吉は岸和田城を拠点に紀州を平定すると、叔父の小出秀政を岸和田城主に据え、岸和田城を改修させた。天守もその時建てられたという。

国の名勝に指定されている庭園「八陣の庭」。

天守からの景色。中央に櫓っぽい建物が見えるが、これは二の丸多聞トイレだ。

4.二の丸

二の丸広場。戦国時代まではここが本丸だった。

二の丸にある二の丸多聞トイレ。

西から見る二の丸。手前の建屋は「心技館」という武道場で、奥の建屋は二の丸広場観光交流センター。

北から見る二の丸。角部には伏見城から移築された伏見櫓があった。左奥の建屋は、何度も登場したが二の丸多聞トイレ。

根福寺城

| 形 態 | 山城址 | 難易度 | ★★--- |

| 比 高 | 100m | 整備度 | ☆---- |

| 蟲獣類 | - | 見応度 | ☆☆☆-- |

| 駐車場 → 登城口 → 主郭部 | |||

| 高 さ | - / 100m | ||

| 所要時間 | - / 15分 | ||

| 指 定 | - |

| 遺 構 | 曲輪、土塁、堀切、石垣、切岸、横堀、畝上竪堀 |

| 歴 史 | 和泉細川氏の嫡流で和泉守護代となった松浦 守の野田山城が前身。織田政権時に根来寺領となり、根福寺城と改称された。 |

| 駐車場 | 秬谷大川のT字交差点の殿の墓 – Google マップに駐車スペースあり(約2台) |

| 住 所 | 大阪府 貝塚市 秬谷 |

| トイレ | 最寄りのコンビニ |

| 訪問日 | 2021年12月12日(日)晴れ時々曇り |

5.根福寺城登山口

秬谷・大川のT字交差点。この山が根福寺城となる。この写真の左手前に小さな墓地があり、車はその周辺のスペースに停めた。乗用車で2台は停められそうだが、Googleマップのストリートビューを見ると5台も停まっていた。

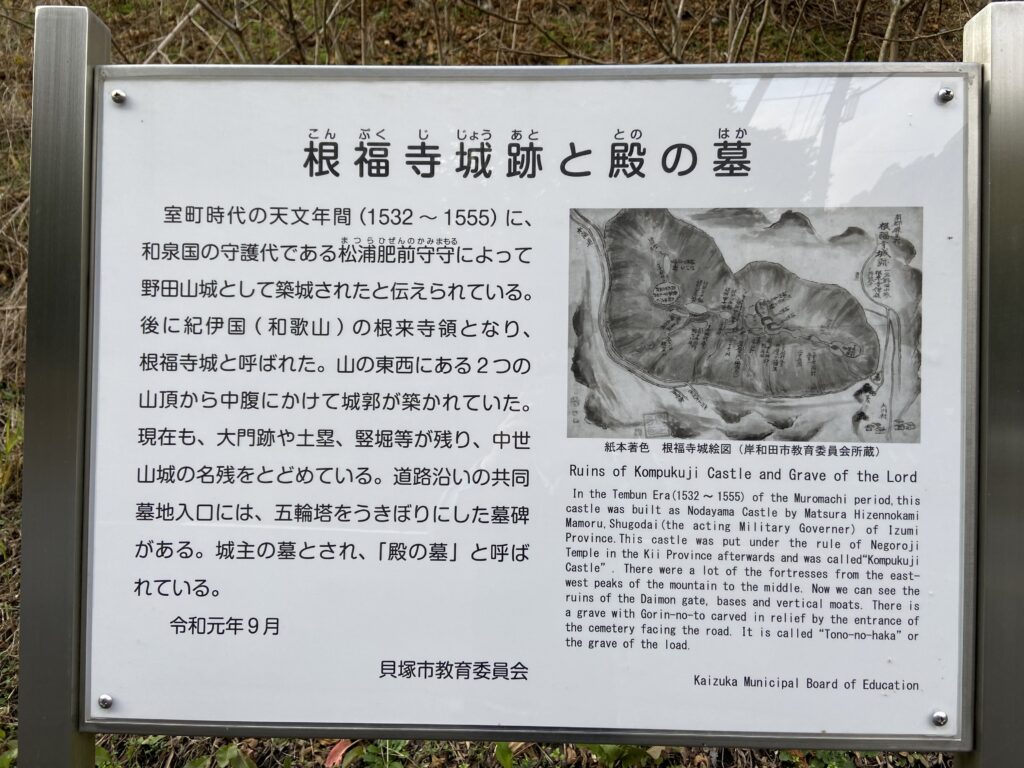

根福寺城は東西2つの山頂を持つ野田山に曲輪を配置した城で、西城曲輪群と東城曲輪群で構成されている。和泉守護代・松浦守により築城された当初は野田山城と称した。

戦国時代の和泉国は、細川氏の庶流である和泉上守護家と和泉下守護家が代々統治してきた。通常1ヶ国に1守護だが、日本一の湊町・堺を有する和泉国は、専横を防ぐために2人の守護が置かれていた。守護職は京都にある室町幕府に出仕していることが多く、現地での実務は郡ごとに補任されていた守護代(複数の郡を掛け持ちする場合あり)が一任されていた。和泉国は4郡(大鳥郡・泉郡・南郡・日根郡)あり、それぞれ誰が管轄していたのかは分らないが、享禄4年(1531)に細川高国が細川晴元に討たれると高国派の和泉下守護家も滅び、晴元派の和泉上守護家が和泉1ヶ国の守護となったことで、和泉上守護代の松浦守も和泉全土の守護代となった。

戦国初期に和泉上守護家の当主だった細川元有には、有盛と元常という2人の息子がいた。母が同じかどうかは分からないが、歳の近い兄弟だった。そして有盛がまだ10代のころ、細川家から出され根来寺に預けられた。”不慮の事態が起こった”と記録にあるというが、何があったのかは不明だ。通字である”有”を持っていることから有盛が次期当主とされていたと思われるが、有盛から元常に当主の変更を余儀なくされた。

ほどなく有盛は還俗し、細川家臣の松浦氏を継いだ。その際、細川上守護家の通字である”有”の字を改名するよう父から命じられたのだろうか、それに反発するように有の字を取って諱を”盛”のみとした。「細川有盛」は「松浦盛」となった。その後「松浦守」とした。

天文17年(1548)細川本宗家・細川晴元とその重臣・三好長慶が対立すると、松浦守は三好方に付いた。それにより細川元常とは敵対関係となり、長慶が晴元に勝利すると、松浦守は和泉の支配者となった。

松浦守の死後は、十河一存の次男・萬満(松浦光)が松浦氏を継ぎ、和泉を統治した。

天正年間(1574~)になると織田信長が畿内を支配し、信長に従属した根来寺(杉坊照算など)が勢力を伸ばし、野田山城は城郭寺院・根福寺城として改修された。

東側の登城口から登る。

階段になっていて、手すりもある。

6.東城曲輪群

5分ほど歩くと、そのまま山の周囲を回る左ルートと山の尾根へ登る右ルートの分岐が出現するので、右の尾根に登る。左へ進むと東城の外周を回るだけで、東城に登ることが極めて困難になるので運命の分かれ道だ。

尾根道を進む。

二重堀切のうちの1つ。

東城の東郭に到着。この上が東の山頂部「東城櫓台」になる。

東城櫓台。案外と狭い。

城として使っていた頃は木々は無く、見晴らしは良かったことだろう。しかしこの木々を伐採してしまうと草が生え放題になり、藪化して城内に入ることすら出来なくなる懸念がある。

東城櫓台の北側にある東城北郭1。ここから北へ曲輪が続く。

東城北郭2

根福寺城最大の曲輪、東城北郭3。石がゴロゴロと転がっている。礎石??

7.屋敷曲輪~西城曲輪群

東城北郭3から西側の斜面を下ったところに、屋敷曲輪がある。

二段石垣跡。東城北郭3と屋敷曲輪の間の傾斜部に石垣が組まれている。恐らく屋敷曲輪への土砂崩れ防止が目的だろう。

さらに1段下った曲輪から西城曲輪群へ行こうとしたが、竹の倒木により立ち入るスペースのない状態になっていた。本丸は西城にあるため見られないのは非常に残念だが、怪我しない事が最優先。ここで引き返すことにした。

コメント