目次

須知城

| 形 態 | 山城址 | 難易度 | ★★--- |

| 比 高 | 185m | 整備度 | ☆☆☆☆- |

| 蟲獣類 | - | 見応度 | ☆☆☆-- |

| 駐車場 → 登城口 → 主郭部 | |||

| 高 さ | - / 170m | ||

| 所要時間 | 4分 / 25分 | ||

| 指 定 | 京丹波町指定史跡 |

| 遺 構 | 曲輪、石垣、土塁、堀切 |

| 歴 史 | 丹波の国衆・須知元秀の城。足利幕府を支える丹波衆として、足利義昭と織田信長の対立後は、信長に敵対した。天正7年(1579)織田信長配下の明智光秀に攻められ滅亡した。 |

| 駐車場 | 玉雲寺 – Google マップ |

| 住 所 | 京都府 船井郡 京丹波町 市森滝見9 |

| トイレ | 道の駅@丹波マーケス または 琴滝付近のトイレ |

| 訪問日 | 2023年1月2日(月)雨 |

1.須知城 登城口

車は玉雲寺の向かいにある駐車場に停めさせていただいた。天気予報は「曇りのち晴れ」となっているが、小雨が降っている。

須知城は清和源氏を祖とする須知氏の城で、鎌倉期から400年間この地を治めた。戦国期には、管領で丹波守護の細川氏(京兆家)の被官だったが、天文18年(1549)の「江口の戦い」で細川晴元が三好長慶に敗れて没落すると、須知氏は長慶が擁立する新たな細川京兆家当主・細川氏綱に従ったと思われる。

須知城の登城口は西側の明石登城口と東側の琴滝登城口の2ヶ所あり、登り易いのは前者なのでそちらへ向かう。

須知城の西側にある明石登城口。

山の斜面を上っていく。

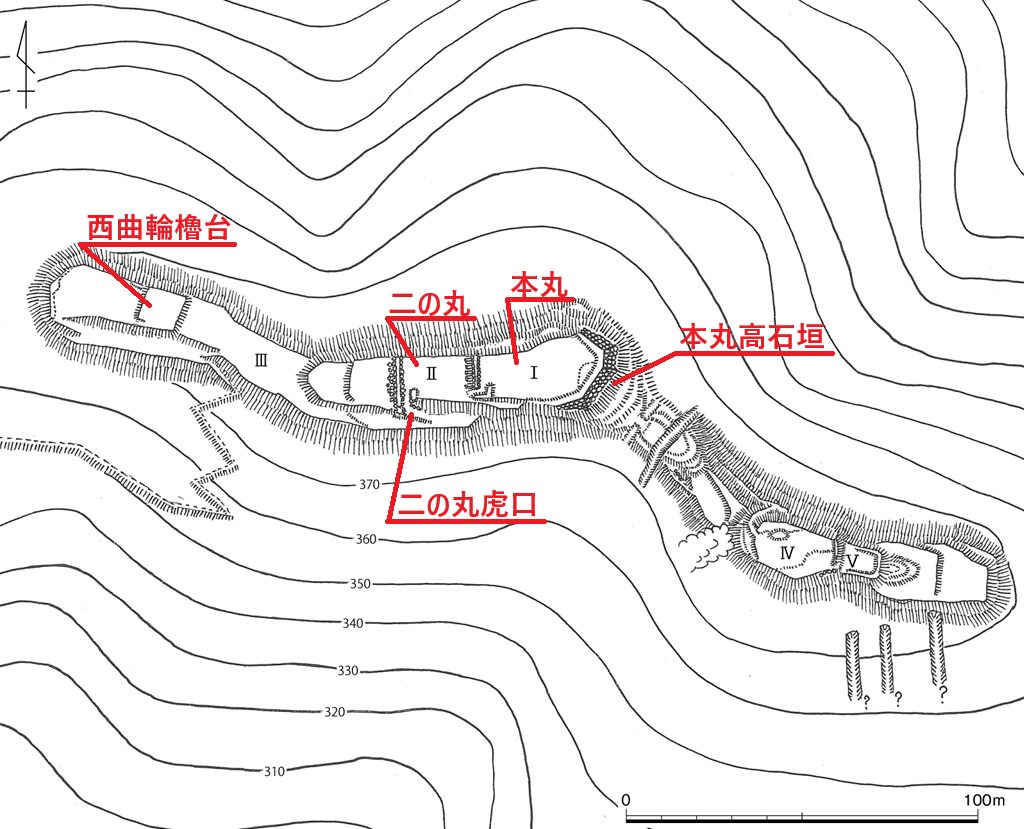

斜面を登り切り、今度は尾根伝いに登っていく。須知城は東西に真っ直ぐ伸びている尾根に、本丸のある主郭群と土塁が特徴的な東曲輪群が縦列に並んだ一直線の縄張りとなっている。

2.主郭群

①西曲輪(三の丸)

登り始めてから約25分で、主郭群の西曲輪(三の丸)に到着。

縄張り図では、大手道は西曲輪(三の丸)の中央につながっているが、尾根道を西から真っ直ぐ登ってきたので、今は最西端にいる。ここから東へ連続する曲輪を見て行く。

西曲輪櫓台の上で櫓を表現するナオ。

西曲輪の先は段曲輪になっている。

②二の丸

段曲輪の先にある二の丸の虎口。手前と奥の石塁に囲われたエリアが虎口で、写真右から左へ入り、右折してその奥の二の丸へ通じている。枡形虎口なので、織田信長の丹波侵攻軍により落城したのち、明智光秀が改修したものと言われている。

二の丸。

③本丸

二の丸より一段上にある本丸。

須知氏については現存する資料はほとんどないという。かろうじで名前が残るのは須知元秀という人物で、須知氏最後の当主となる。明智光秀を大将とする織田軍の第二次丹波侵攻が始まると、須知元秀は光秀に降った。そして光秀の配下として天正7年(1579)に八木城攻めに参加したが、元秀は矢傷を負い戦線離脱する。そしてその傷が元で元秀が亡くなると、光秀はすぐさま須知城を攻め、当主不在で混乱する須知氏を滅ぼした。

丹波攻めの際、明智光秀は和議に応じた丹波衆は配下に組み入れたものの基本的には滅ぼす方針で、チャンスとみれば粛正した。これは天正4年(1576)の第一次丹波侵攻(黒井城攻め)で、織田方となったはずの波多野秀治たち丹波衆が反旗を翻して手痛い敗戦を喫したことの反省だ。織田方からみれば「丹波衆が裏切った」となるが、丹波衆からみれば「幕府の敵は自分たちの敵」というスタンスを一貫している。

本丸東側の土塁。

本丸の先の腰曲輪へ下りる。

本丸東側の高石垣。石垣の高さは見えている部分で約6m。ここも二の丸虎口と同じく須知氏滅亡後に入城した明智光秀による築造と考えられている。

堀切。その先は東曲輪群。

3.東曲輪群~琴滝登城口

東曲輪。

東曲輪群は、東側から来る敵を想定した土塁が特徴的な曲輪だ。

尾根の分岐点。この斜面を下りて行くと、琴滝登城口に出る。

尾根の分岐点から斜面を下りきったところ。ここが琴滝登城口になる。

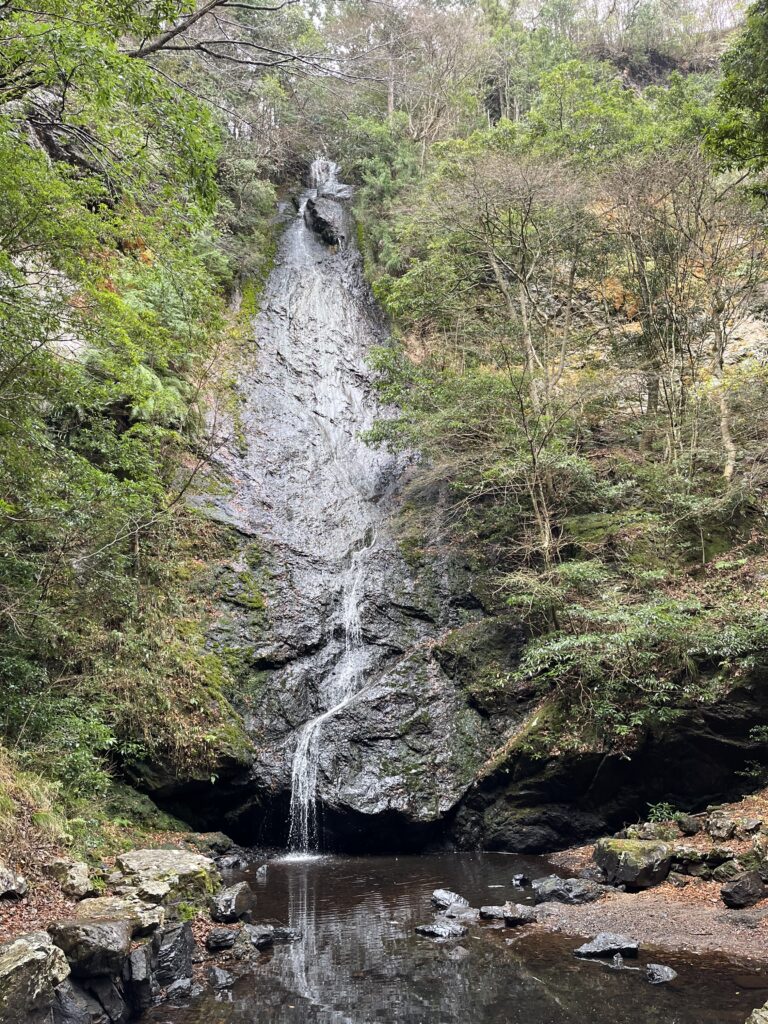

登城口近くにある琴滝。岩を伝って流れ落ちる水が琴線のように見えることから琴滝と言われている。

須知城の次は、近くにある道の駅@丹波マーケスへ寄った。道の駅といいながらほとんどスーパーマーケットで、年中無休で営業している頼もしい補給拠点だ。

丹波 八木城

| 形 態 | 山城址 | 難易度 | ★★--- |

| 比 高 | 220m | 整備度 | ☆☆☆☆- |

| 蟲獣類 | - | 見応度 | ☆☆☆☆- |

| 駐車場 → 登城口 → 主郭部 | |||

| 高 さ | - / 200m | ||

| 所要時間 | 3分 / 30分 | ||

| 指 定 | 南丹市指定史跡 |

| 遺 構 | 曲輪、石垣、土塁、堀切 |

| 歴 史 | 丹波の守護代・内藤国貞-永貞の城。戦国期は管領・細川氏の被官だったが、細川晴元と三好長慶が対立した際、三好方(厳密には長慶が擁立する細川氏綱)に付いた。天文22年(1553)内藤親子は晴元方である波多野秀親の数掛山城を攻めたが、晴元方援軍の三好宗渭らに討たれた。その後内藤氏は国貞の遺児・千勝丸(のちの貞勝)を当主とし、国貞の娘婿・松永長頼(宗勝)が名代に就いた。長頼の死後は、長頼の子・内藤貞弘(如安)が継いだ。 |

| 駐車場 | 八木春日神社 – Google マップ または 西山墓地の駐車場 |

| 住 所 | 京都府 南丹市 八木町 八木内山3−3 |

| トイレ | 西山墓地 |

| 訪問日 | 2023年1月2日(月)雨 |

4.内藤如安の顕彰碑

丹波八木城の公認駐車場のひとつとなっている八木春日神社の駐車場に停めさせていただき、登城口を目指す。

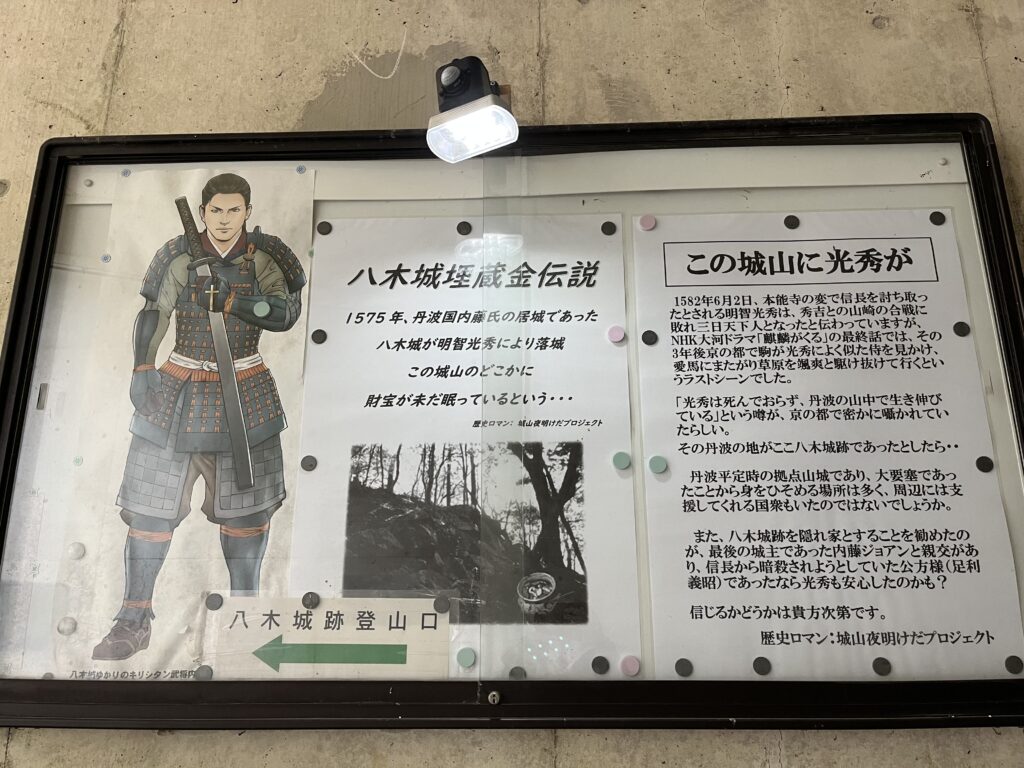

丹波八木城の城主・内藤如安の顕彰碑。諱は貞弘(のちに忠俊)だが、キリシタンになりポルトガル名「Joao」の洗礼名を名乗ったため、当て字として「如安」を使用した。旗に「明智光秀の丹波平定」と書かれているが、如安から見れば「明智光秀による丹波侵略」である。

永禄8年(1565)3月から始まった内藤宗勝(如安の父)と荻野直正の丹波を二分する戦は、8月に宗勝の大敗で終結した。勝敗を決したのは、間の5月に起きた“永禄の変”の影響だと言われている。時の将軍・足利義輝が三好義継に殺された事件だ。宗勝は義継の家臣であり、丹波で三好勢に対する反発が高まったことで、国衆たちの離反を招いたのだろう。

宗勝は摂津北部の下級武士の出であり、本来丹波守護代家である内藤氏を継ぐことが出来る血筋ではない。兄・松永久秀とともに三好長慶に出仕し重用されたことで、三好氏権力を背景にのし上がった。まずは当主・内藤貞国の娘婿となり、貞国と嫡男の永貞が戦で死ぬと、幼少の千勝丸(のちの貞勝)の後見人となることで内藤氏の実権を握った。千勝丸(貞勝)が成長すると対立し、力尽くで家督を奪った。ここまで12年以上を要している。その宗勝が丹波国衆たちの離反により死んだのだから、残された息子の如安に求心力があるとは思えず、新当主に選ばれることはなかっただろう。

しかし永禄11年(1568)に足利義昭が織田信長に奉じられて上洛すると、その功労者である松永久秀の地位は確保され、久秀の甥である内藤如安も、義昭や信長の後ろ楯を得て内藤家の新当主となることが出来た。

八木城の鳥瞰図。近畿エリアでは屈指の山城だろう。戦国期の内藤氏の本城は丹波亀山城で、この八木城は詰城として使用されていたが、内藤宗勝の代で改修し本城として使用されるようになった。ジョアンの顕彰碑を見た後だからか、曲輪の配置が十字架を模しているように見える。

城門風のトンネル。

トンネル内にあるお城関連の記事。こんな掲示板が3つもある。

5.八木城 登城口~対面曲輪

登城口。登山道は東回りコースと西回りコースの2ルートあるが、こちらは東回りコースになっている。

真っ直ぐ登って行くと倒木が。この先は段曲輪になっている。

ここで90度右へ進路を変える。そのまま真っ直ぐ進んでも行けたが、こちらが正規ルートだ。

随分と歩き易い。

登山道の左側(先ほどの道の先にある段曲輪)は、北屋敷群跡と呼ばれる内藤家家臣団の屋敷跡だ。

屋敷跡(段曲輪)を横断する。

北屋敷群跡の上にある大手道。

“合目”の標識はとても有り難い。今登山道のどの辺にいるかが一目で分かる。

この上が対面曲輪。ここに大手門があり、訪問者はこの曲輪で逗留する。この曲輪から尾根伝いに本丸まで大手道が続いていたと思われるが、今は登山道ではない。登山道は対面曲輪に入らず右へ続いている。

登山道を進んでいくと、本丸の石垣が見えた。

6.主郭部

①馬場

主郭部に到着。看板を立てる場所を間違っているのでややこしいがここは「馬場」だ。

「盛り土の上に三方コの字型に土塁を囲み西側に堀切が築かれている」二の丸は馬場をここを真っ直ぐ進んだ先にある。二の丸は小姓曲輪とも呼ばれる。内藤五郎屋敷跡は、右の帯曲輪の先の内藤五郎曲輪にある。

先に東の本丸へ。

②本丸

本丸。

本丸から虎口と西側土塁を見る。

本丸の東端。

本丸下の段曲輪にある光秀勝どき岩。

本丸南側の石垣(手前)と金ノ間と呼ばれる曲輪(奥)。

③二の丸

馬場の西側にある二の丸(小姓曲輪)。分厚い土塁で囲われている。“小姓”というと雑用係の小僧をイメージしがちだが、この時代の小姓は剣や弓の達人集団と考えた方が良いだろう。織田信長のそばに仕えた森乱丸をイメージすると分かり易い。

二の丸(小姓曲輪)の西側は高低差のある堀切になっている。この先には内藤和泉曲輪がある。一門衆の内藤和泉守が守将を務めた曲輪なのだろう。内藤和泉曲輪のさらに西側には、八木玄蕃曲輪がある。

馬場に戻る。この帯曲輪を通って北の曲輪群へ。

看板に書いている「足利義昭お迎え場」というのは、室町幕府最後の将軍・足利義昭が八木城に来た際に、八木城城主・内藤如安が拝謁したという言い伝えが残る曲輪だ。お迎えしたのが本丸ではないのがポイント。

元亀年間(1570-1573)に起きた信長包囲網により畿内が敵だらけになった義昭は、なんとか味方を増やそうと外交の限りを尽くした。しかし、三方ヶ原の戦いで徳川家康が武田信玄に大敗したことで織田信長は信玄との同盟を破棄し、家康救援を優先するため畿内の問題を後回しにした。三好・本願寺・朝倉などからなる信長包囲網に武田信玄まで加わり、義昭は抜き差しならない状況に陥った。信長を取るか、反信長派を取るか、義昭と幕府の面々は運命の選択を迫られた。

義昭の選んだ選択肢は後者。足利義昭が八木城に来た目的は、ここを幕府の本城とし、内藤氏とその家臣団と共に織田信長と戦う事だった。しかし如安は義昭をたしなめ、信長と争わないことが得策だと進言した。如安は細川藤孝を通じて信長と連絡を取っていた。内藤氏の当主にしてもらった恩を信長に感じていたのかも知れない。

そして義昭は槇島城を信長と戦う城として選び、結果敗れ、室町幕府は滅びた。

7.北曲輪群

内藤五郎曲輪(内藤五郎屋敷跡)。

内藤五郎曲輪の北端・櫓台跡。その先は堀切で、北の丸へ続く。北の丸は並河重朗曲輪とも呼ばれる。

内藤五郎曲輪にある岩穴。「姫の洞窟」と呼ばれている。

天正4年~7年(1576~1579)に、明智光秀を大将とする織田軍が丹波へ攻め入った頃、如安は内藤氏の当主から外れていた。織田派の如安が、織田と戦うことを選んだ内藤一族たちに当主の座を降ろされたのか、自分の意見が却下されたことで自ら当主の座を降りたのかは分からない。

八木城落城後、内藤如安は備後の鞆にいた足利義昭を頼って身を寄せた。義昭の死後は豊臣秀吉の近臣・小西行長に仕え、文禄・慶長の役(朝鮮出兵)では小西の配下で外交官として活躍した。慶長17年(1612)のキリスト教禁教令の際、高山右近らと共にフィリピンのマニラへ追放された。その縁で、南丹市はマニラと姉妹都市になっている。

8.西山墓地駐車場

下山後、もう1つの公認駐車場である西山墓地の駐車場に行ってみた。西回りコースで上るならこっちの駐車場のほうが近い。墓地にはトイレもある。

コメント