松代城

| 指 定 | 国指定史跡、日本100名城 |

| 遺 構 | 石垣、土塁、堀、[再建]太鼓門、橋詰門、前橋、北不明門、土塀 |

| 歴 史 | 信濃へ侵攻する武田信玄と、北信濃の国衆を庇護する上杉謙信が、千曲川と犀川に挟まれた川中島で激突した。永禄3年(1560)に信玄は、川中島を臨む軍事拠点として川の南側に海津城を築いた。江戸時代になり真田信之が入封し、海津城は松代城と名前が変わった。 |

| 駐車場 | 松代城無料駐車場 – Google マップ |

| 住 所 | 長野県 長野市 松代町 |

| トイレ | あり |

| 訪問日 | 2024年5月26日(日)晴れのち曇り |

1.松代城 二の丸

ここにはかつて松代城二の丸の枡形虎口があった。この左右の石垣の間に二の丸南門があり、その先が二の丸になる。

松代城の鳥瞰図。水掘は今はほぼ埋め立てられており、本丸をコの字に囲む内堀のみ残っている。

松代城は松代藩の初代藩主・真田信之の城として知られている。天正3年(1575)信之が9歳の時、東三河にある設楽原で武田勝頼と織田・徳川連合軍が激突した。織田信長により築かれた専守防衛の三重馬防柵が雌雄を決し、武田軍は敗北。退却戦で多くの重臣を失った。そして真田家当主・真田信綱も、勝頼を逃がすために命を落とした。別家を立てていた信綱の長弟・昌輝も討死したため、勝頼は真田家を誰に継がせるかで頭を悩ませた。平時であれば信綱の若い嫡男を当主に据え、家臣団がそれを支える形で良いのだが、今は激戦の続く戦乱の世。求心力のあるリーダーシップで真田家を率いる人物を必要とした。勝頼はそれを踏まえ、信綱の次弟・武藤喜兵衛尉昌幸を選んだ。ただし信綱の血筋を宗家に残すため、信綱の幼い娘(清音院殿)と昌幸の嫡男・源三郎(のちの信之)を婚約させて家督は源三郎に継がせることとし、父・昌幸は名代とした。

昌幸たちは真田宗家の家督を継ぐにあたり武藤氏から出ることになったが、信綱の旧領5万石と昌輝の旧領1万石強を併せて引き継ぎ、合計6万石強の戦国大名となった。しかも昌幸のいた武藤氏は武田一門の家柄であり、真田氏を継ぐにあたりその家格を継続することを認められたため、信玄・勝頼の信頼が別格に厚くても所詮は外様の信濃衆でしかなかった真田氏が、この時武田氏の譜代の重臣となった。

信之は天正7年(1579)13歳の時に勝頼の嫡男・信勝とともに元服し、真田信幸と名乗る。関ヶ原の戦いでは父・弟と敵味方に別れたため、徳川家康に気を遣って真田の通字である「幸」の入った「信幸」から「信之」へ改名したが、その後もしばしば「信幸」を使用していたという。それから90歳で引退するまで実に77年間ものあいだ、真田家を守り抜いた。

二の丸南門址の石垣を入るとすぐ、本丸の枡形虎口(大手口)が見える。土塀と二つの門は江戸末期の絵図を元に復元されたものだ。枡形虎口の入口である高麗門は橋詰門、出口である奥の櫓門は太鼓門と呼ばれている。

内堀と、二の丸-本丸を連絡する前橋。内堀と二の丸は本丸をコの字に囲う様に造られている。

二の丸東側のメインの曲輪。周囲は土塁で囲われており、広い敷地には二の丸御殿が、写真右端の石塁には城外とつながる石場門があった。江戸末期には二の丸御殿は無くなり、鳥瞰図にあるように7棟の土蔵が建ち並んだ。

土塁の上から二の丸を見る。

2.松代城 本丸

枡形虎口の橋詰門から本丸へ入る。

太鼓門。

天文22年(1553)、甲斐の武田信玄(晴信)は5年間に及ぶ村上義清との戦いに勝利し、北信濃を手中に収めた。そしてその先に位置する越後を治める上杉謙信(当時は長尾景虎)は、北信濃の国衆たちが一方的に武田軍に取り込まれてしまうのを防ぐべく、村上義清を支援するという形で北信濃へ5,000の兵を派遣した。上杉軍は一時的に北信濃を取り返したものの、体制を整えた武田軍の反撃にあい退却した。川中島の戦いの始まりだった。

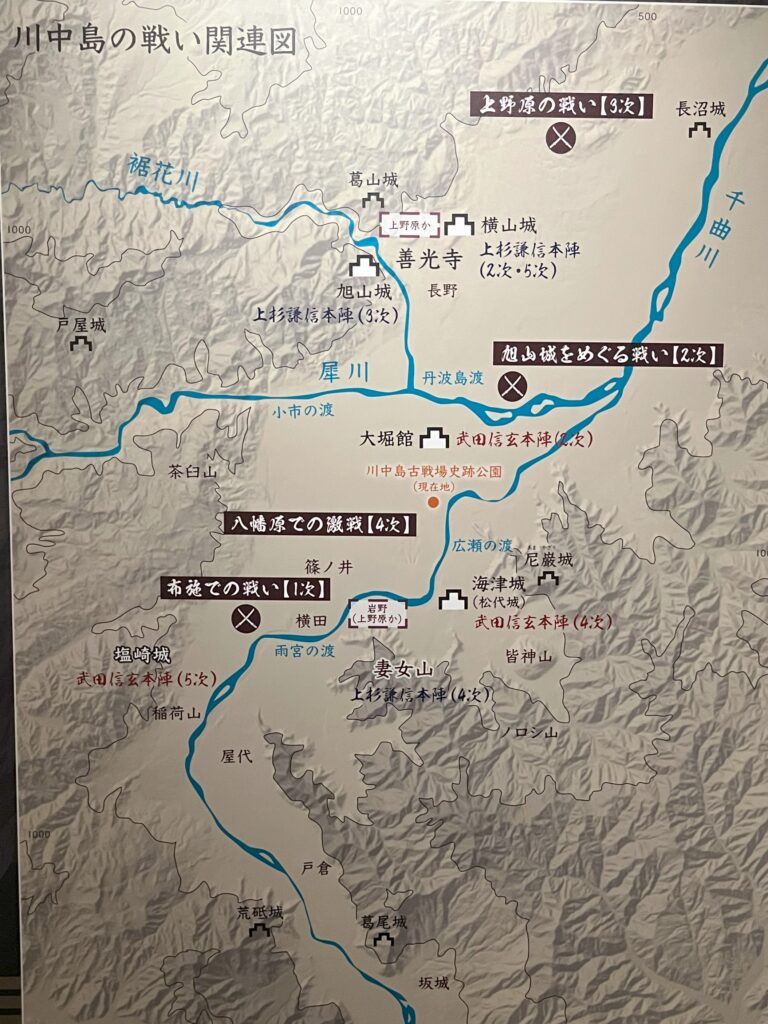

川中島の戦いは足かけ22年間におよび、主な戦は5回行われている。

第二次川中島の戦いは2年後の天文24年(1555)。着々と信濃侵攻を続ける武田信玄は伊那郡の知久氏を滅ぼし、上杉謙信(長尾景虎)の家臣・北條高広を内応させ、善光寺別当・栗田永寿を上杉方から離反させた。謙信は善光寺平に出陣し、武田軍と対峙した。

第三次川中島の戦いはさらに2年後の天文26年(1557)。前回は今川義元の仲介で和睦となった両者であったが、武田信玄がふたたび北信濃侵攻を開始したことで両雄は相まみえた。武田信玄が葛山城の落合遠江守や尼巌城の東条信広を攻め陥落させると、上杉謙信も越後から出陣した。雪深い2月から始まった戦は8月に上野原で両軍が激突するも両者とも決め手を欠き、9月には謙信は越後へ撤退した。

松代城の前身である海津城が武田信玄によって築かれたのはその後である。永禄3年(1560)山城である尼巌城の麓に、機動力を重視した平城・海津城が完成した。それまで北信濃方面軍の総司令官は小山田虎満だったが、海津城の完成とともに春日虎綱へと引き継がれた。虎綱は「高坂弾正」の名とともに「甲陽軍艦」の著者として広く知られている、武田四天王のひとりだ。

第四次川中島の戦いは、永禄4年(1561)8月中旬から9月上旬のひと月足らずの間に行われた。「山内上杉氏」の名跡と「関東管領」の地位を上杉憲政から継いだ謙信は、それまでの長尾景虎から上杉政虎へ名を改めた。関東静謐の責務を担った謙信は北信濃の憂いを断つため、武田信玄に決戦を挑んだ。しかしながら、第四次川中島の戦いについての詳細は不明だという。川中島シリーズの中で最も激戦で、信玄の弟・信繁と重臣・諸角虎定と山本勘助が討死したことからも、武田軍が甚大な被害を被ったことは確かなようだ。

『川中島の戦い関連図』にあるように、上杉謙信は武田領の奥深くへ進軍し、海津城より南の妻女山に本陣を敷いた。2万の武田軍に対し、1万3千の上杉軍がいかなる戦い方をしたのかとても興味深い。通説になっているキツツキの戦法は、武田方の軍記物である「甲陽軍艦」にすら書かれてはいない創作エピソードなので、真相は分らない。

本丸北虎口(搦手口)に復元された北不明門。

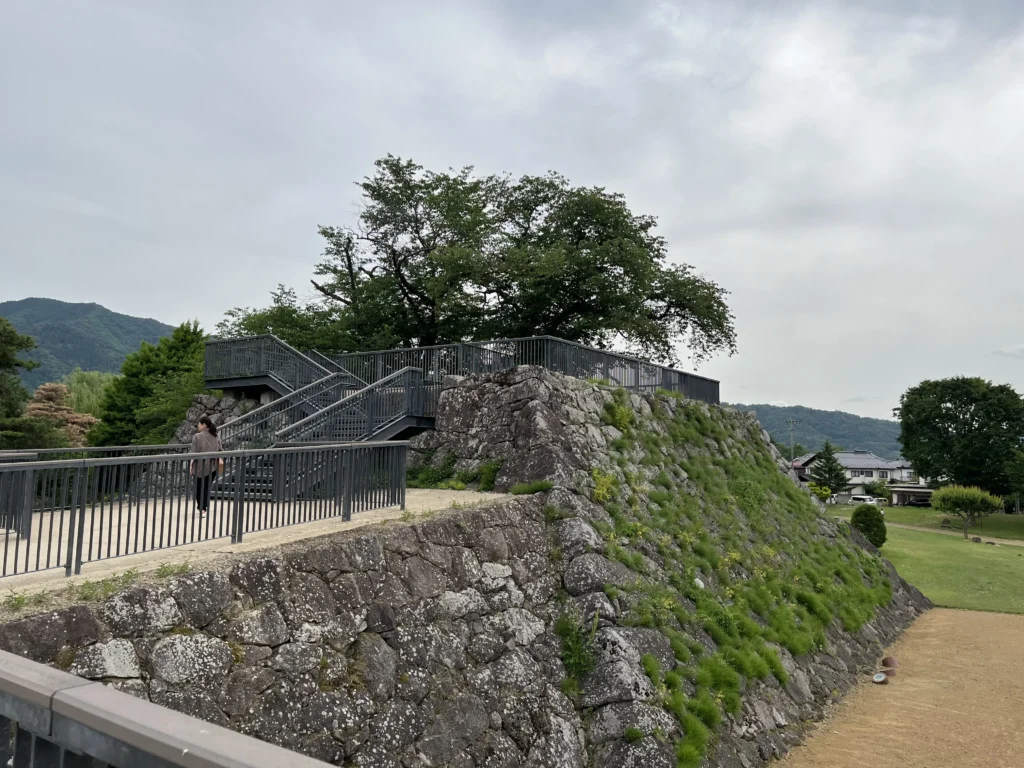

3.天守台と北曲輪

石垣の上は通路として登れる様になっている。本丸北虎口も、近世城郭デフォルトの高麗門&櫓門による枡形虎口だ。

石垣の上を歩くと、そのまま天守台に通じている。

天守台から見る土塁。建屋のある左側は二の丸で、右側は北曲輪。絵図では土塁の上に土塀が建っており、土塁と共に二の丸全周を囲んでいた。

北曲輪から見る天守台。絵図を見るとここに天守はなく、天守台の隅に二層の小さな櫓が建っていた。

北曲輪と二の丸は、土塁の中に造られた埋門で連絡されている。

4.真田邸

真田邸の前にある松代藩初代藩主・真田信之公像。

真田邸は、藩主の住居として城外に造られた御殿になる。その正門は、室町期の冠木門と江戸期の高麗門が融合した、力強くも洗練された門になっている。戦国末期から江戸初期まで92歳の生涯を生きた真田信之を体現している素晴らしい門だと思う。

御殿内の通路。左右に襖が並ぶが、正面は杉戸になっている。杉戸は公私の境界を表すという。手前の部屋は松代藩の政庁として使用され、杉戸の奥は藩主とその家族の住居となっていた。

ここは「御化粧の間」と呼ばれ、藩主の妻や娘のプライベートルームとして使用されていた。面する庭もこの部屋専属として区分された空間だ。

御湯殿(お風呂)。

「手洗いの間」にある手洗い台。写真の手前には、仕切りを介して厠(トイレ)もある。御湯殿も珍しいが、手洗い台は私は初めて見たので驚いた。

夕食:蕎麦料理処「萱」

夕食は千曲市にある蕎麦屋さん「萱」で。この日は長野市を観光したので、戸隠神社や善光寺、川中島古戦場跡を見て回った。本ブログは城旅に特化しているので、神社仏閣の紹介は割愛する。

ざる蕎麦と温かい蕎麦のセット。十割蕎麦で、ざる蕎麦はくるみ汁付き、暖かい蕎麦には揚げ茄子が入っている。

荒砥城

| 指 定 | 千曲市指定史跡 |

| 遺 構 | 土塁、空堀、[再建]門、柵、櫓、兵舎 |

| 歴 史 | 信濃村上氏の庶流・山田氏の城で、村上氏の本城・葛尾城の支城として機能していた。しかし村上義清が武田信玄と戦った際、村上庶流の屋代政国が義清を裏切りそれが決め手となって葛尾城は落城し、山田氏も荒砥城を去った。正国はその論功行賞により荒砥城を与えら、旧領と併せて1万7500石の戦国大名となった。 |

| 駐車場 | あり |

| 住 所 | 長野県 千曲市 大字上山田 字城山3509-1 |

| トイレ | あり |

| 訪問日 | 2024年5月27日(日)曇りのち晴れ |

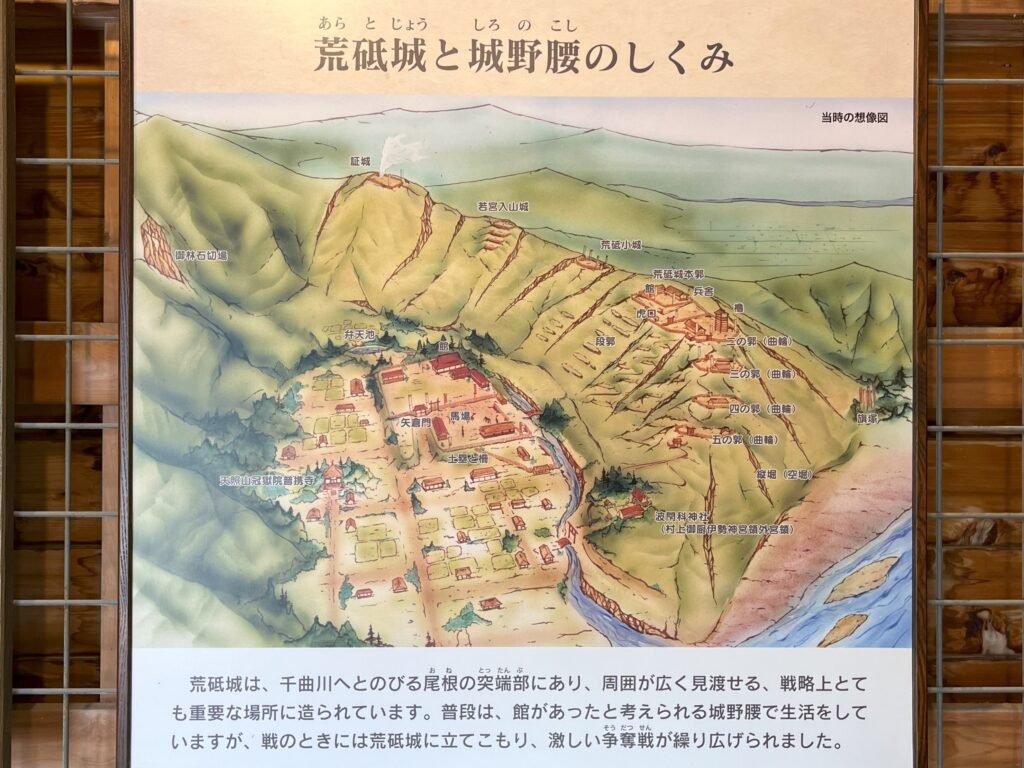

荒砥城は戦国期の復元城となっている。かつてはここに遊園地があり、その際に遺構はほぼ壊されたので、当時の荒砥城を知る術はない。

第四曲輪にある案内所。ここで入城料を払う。

5.二の丸

二の丸虎口。門の左右に布積みで組まれた石垣は傾斜が緩く、手足が掛けやすい凹凸や隙間があるためお世辞にも防御力が高いとは言えないが、戦国の雰囲気は出ている。

いざ。

狭められた動線。しかし戦国時代ならこの道を通る敵兵はいないだろう。皆、左の石垣を一瞬で駆け上がって二の丸へ侵入する。

二の丸。

二の丸にある物見台。

麓には千曲川が流れ、向かいの山には村上義清の葛尾城があった。葛尾城は今回の城旅で是非登りたかったのだが、他の目的地との兼ね合いでどうしても時間が合わず、泣く泣く諦めた。

物見台で180度振り返ると本丸が見える。

二の丸兵舎は資料室になっている。山城(荒砥城)と麓の居住地(城野腰)について書かれているが、「普段は城野腰で生活し、戦のときは荒砥城に立てこもった」とあるのは鎌倉期~南北朝の頃の話だろう。戦国時代には山城で生活するのが全国的にも主流になっていた。

6.本丸

本丸への通路にある冠木門。

本丸の虎口。

荒砥城は屋代政国の城として知られている。屋代氏は室町中期に埴科郡更級郡を治める村上氏から分かれた庶流で、本家の城・葛尾城の北側にある屋代郷を治めていた。そして戦国末期の当主・屋代政国は本家・村上義清の娘を娶り、一門衆の重鎮として村上氏を支えた。天文17年(1548)から始まった甲斐の武田信玄(当時は晴信-27歳)との戦いでは、政国(28歳)は主君・村上義清(47歳)とともに上田原と砥石城で2度も武田軍を撃破し、その武勇を轟かせた。

しかし天文20年(1551)に武田家臣・真田幸綱が調略により砥石城を落とし、武田信玄が小笠原氏の旧領・筑摩郡から北国西脇往還を通り猿ヶ馬場峠を越えて埴科郡更級郡の北側へ進軍すると、村上義清はたちまち窮地に陥った。屋代政国を始め埴科郡更級郡北部の国衆たちは次々に武田へ降った。それにより村上義清は武田信玄に対抗するすべがなくなり、上杉謙信(当時は長尾景虎)を頼って越後へ亡命した。村上氏の残党が抵抗を続けたが、政国の説得によりほとんどが武田に降った。その功により政国は荒砥城のある山田郷を拝領し、荒砥城城主となった。その結果、屋代郷と山田郷を併せて1万7500石の戦国大名となった。

本丸櫓門から見る荒砥城。

コメント