霧山城

| 形 態 | 山城址 | 難易度 | ★★★-- |

| 比 高 | 240m | 整備度 | ☆☆☆☆☆ |

| 蟲獣類 | - | 見応度 | ☆☆☆☆☆ |

| 駐車場 → 登城口 → 主郭部 | |||

| 高 さ | - / 240m | ||

| 所要時間 | - / 40分 | ||

| 指 定 | 国指定史跡、国の名勝、続日本100名城 |

| 遺 構 | 曲輪、土塁、堀切、切岸 |

| 歴 史 | 南北朝初期の興国3年(1342)頃に、南朝方の北畠顕能が伊勢国司となり、多気郡に霧山城を築いたのを始まりとする。その後、伊勢北畠氏は9代240年続いたが、戦国末期になり織田信長に滅ぼされた。 |

| 駐車場 | 北畠神社 鳥居 – Google マップ |

| 住 所 | 三重県 津市 美杉町上多気1068 |

| トイレ | JAの駐車場にあり |

| 訪問日 | 2025年1月5日(日)晴れ |

1.大手道

北畠神社に隣接するJAみえなかスーパーみすぎ多気店の駐車場に車を停めさせていただく。ここ伊勢国多気郡は、南北朝時代から戦国末期まで伊勢北畠氏の本拠地だった。今は「多気北畠氏城館跡」として国の史跡および名勝に指定されている。“多気”は“たき”とも“たげ”とも読む。旧字は“多芸”だが、この字でもどちらの読みもある。

一ノ鳥居と橋を渡った先の脇道は、霧山城へと続いている。写真左側の建屋はお食事処「雪姫亭」だが、残念ながら休業中だった。店名となっている“雪姫”は、北畠具教の娘で織田信雄の正室となった女性だ。雪姫はニックネームで、古文書では「千代御前」という名前で登場する。肌が雪のように白かったことから雪姫と呼ばれたという。

天正4年(1576)、父・北畠具教(48歳)と幼い弟たち(徳松丸・亀松丸)が夫の織田信雄(18歳-当時は北畠信意)に討たれたことを聞いた雪姫は、住まいである六田館で自害したという。享年15~18歳と考えられる。ただし雪姫にはいくつかの伝説が残っている。自害しようとして家臣に止められ桜の木に縛り付けられたが、どこからともなく現れた白狐にその縄を切ってもらい一緒に逃げたという話。信雄が田丸城に本拠を移した際に雪姫も同行し、玉丸御局と呼ばれ500貫の化粧領を貰い、信雄の長男・秀雄と長女・小姫を産んだという話。とはいえ、北畠具教が討たれた“三瀬の変”のあと、具教の弟・木造具政の娘(雪姫の従妹)が信雄の継室になっているため、雪姫はこの時に亡くなったと考えるのが自然なようだ。

四阿と井戸の間に登山口がある。

比高80mにある独立した曲輪・北畠氏館詰城を通り過ぎ(案内板に現在地付きの縄張図があったのによく見ておらず肝心な本郭の写真なし T_T)、大手道を進む。

大手道の途中で、両側に切岸がそびえるVの字になった谷エリアがあった。敵兵が通るときは、左右から弓矢の一斉射撃を浴びることだろう。

斜面を登り切り、尾根に出た。

案内板の縄張り図。右手に行くと、主郭部(鐘突堂跡・矢倉跡・本丸)がある。

2.主郭部

①鐘突堂跡

単郭の曲輪・鐘突堂跡。敵の来襲を知らせる鐘があったのだろう。

公家をルーツに持つ伊勢北畠氏は、南朝の重鎮である北畠親房が三男・顕能を伊勢国司に補任し、南伊勢の支配を任せたのを始まりとする。南朝が消滅し北朝も権力を失い、足利将軍を中心とした室町幕府と守護の体制が確立したのちも、伊勢北畠氏は形骸となった伊勢国司を名乗り続けた。室町幕府に恭順の姿勢を見せつつも、“国司”に代わる支配機関である“守護”として派遣された土岐氏や一色氏とは対立した。特に、幕府の奉公衆を務めていた中伊勢の長野工藤氏とは領地を隣接しており、激しく争った。長野工藤氏との戦いについては【伊勢:安濃津城】🔎で。

本家である北畠国司家を中心に、木造氏・田丸氏・大河内氏・坂内氏といった庶家が繁栄すると、北畠一族は南伊勢全域に加え、志摩国、大和国宇陀郡、紀伊国熊野、伊賀国南部にまで勢力を伸ばした。

伊勢北畠氏が最大版図を築いたのは、第8代当主・北畠具教のとき。天文15年(1546)、第7代当主・北畠晴具(43歳)は実権を握ったまま嫡男・具教(18歳)に家督を譲り、二頭体制を取った。そして近江の戦国大名・六角定頼と同盟を結び、その娘と具教の婚姻を結んだ。このころ六角氏は北伊勢に進出しており、中伊勢の長野工藤氏と敵対関係にあったため、“敵の敵は味方”との理論からの同盟だった。

翌年から北畠氏による中伊勢への侵攻が開始され、長野工藤氏(長野稙藤–藤定)を六角氏とともに南北から挟撃した。11年がかりで長野工藤氏を降伏させると、具教の次男(6歳-のちの具藤)を養嗣子として送り込んだ。そして長野氏を運営出来るめどのついた4年後、長野親子を暗殺した。このとき稙藤は58歳、藤定は36歳で、藤定の子が15~18歳くらいで藤勝と名乗っていたが、恐らく一緒に討たれている。

その翌年の永禄6年(1563)、南北朝時代から200年間争った宿敵長野氏の完全支配を見届け、北畠晴具は60歳でこの世を去った。北畠具教(35歳)はすぐに嫡男・具房(16歳)に家督を譲り、二頭体制を維持した。当主が元気なうちから若い嫡子に家督を譲り徐々に権力委譲していく二頭体制は、多くの戦国大名が採用していた。六角義賢-義治のような失敗例(六角氏はこの年に観音寺騒動が勃発)もあるが、毛利元就や織田信長などの成功例のほうが多い印象だ。

北畠具教は伊勢北畠氏の最盛期を謳歌したが、終わりの始まりも同時にやってきた。長野氏庶流の分部光高が同じ中伊勢で対立している関一族(神戸氏・関氏)の攻撃を受けていたのだが、具教は十分な援護が出来ていなかった。六角氏との衝突により同盟が破棄されることを危惧し、あえて中伊勢には援軍を派遣しなかった説が有力視されている。しかし他勢力を支配下に置くということは、そこに従属する勢力も全て支配下に入るということであり、彼らを庇護する責任も同時に負うことに他ならない。長野稙藤と藤定が健在だった頃には得られた支援が来なくなったため、分部光高は尾張の織田信長に援助を求めた。

②本丸

帯曲輪を歩いて本丸へ向かう。右手は深い切岸、左手は高い切岸で上に曲輪があると思われる。敵兵を狙い撃ちするための最後の防衛ラインだろう。

本丸の虎口。

「伊勢侵攻」という言葉とともに語られる織田信長vs北畠具教の戦いだが、物語はそれほど簡単な話ではなかった。キーマンとなるのは北畠一門の№2・木造氏の出身で、のちに織田信雄の家老となる滝川雄利という人物だ。

天文12年(1543)生まれの滝川雄利は、前当主・木造俊茂が48歳のときの子である。木造氏の当主は俊茂の嫡男・木造具康(28歳前後?)だったが、俊茂は前年に具康を廃嫡して北畠晴具の次男(12歳-のちの具政)を新たな当主に迎えていた。その際、意見の対立したと思われる具康を殺してまで強行している。この頃近江の六角定頼が北伊勢に侵攻しており、木造氏はその脅威にさらされていた。独自に京都の公家社会で活躍し、時には北畠氏と戦うこともあった木造氏は、六角氏と良好な関係を保つ本家との結びつきを強化し、六角氏の標的から外れる必要があった。

雄利は子供のころに入れられた京都の源浄院で僧となり、“玄主”と名乗った。そして永禄8年(1565)、22歳のときに京都で“永禄の変”が起きた。時の将軍・足利義輝(29歳)が、畿内最大の戦国大名・三好義継に白昼堂々と討たれ、日本中が震撼した大事件だ。それにより大和の興福寺にいた義輝の弟・覚慶(28歳-のちの足利義昭)は、三好氏に追われる身となった。最初は近江国甲賀郡の和田惟政に庇護された。その後近江の戦国大名・六角義賢(定頼の嫡男)が三好義継と手を組んだため、覚慶(義昭)は若狭の武田氏を経由し越前の朝倉義景を頼って逃げた。

永禄10年(1567)1月、将軍暗殺が悪手であったため三好氏は方針を変更し、阿波にいた足利一族の足利義栄(29歳)を新たな将軍に擁立した。越前から尾張へ移った足利義昭が、織田信長に奉じられて上洛するのは翌年の9月になる。このタイミングになったのは、信長は美濃の一色龍興と戦っており、美濃を平定してからでないと上洛作戦は決行出来なかったからだ。義昭-信長の上洛時の勢力組分は次の通り。

足利義栄方:三好長逸、三好宗渭、石成友通、三好長治、篠原長房、六角義賢–義治、北畠具教

足利義昭方:織田信長、朝倉義景、浅井久政–長政、三好義継、松永久秀–久通

六角氏が三好氏と手を結び義栄方となったため、その同盟者である北畠具教も義栄方となった。三好氏の当主である三好義継や三好重臣の松永親子が三好三人衆(長逸・宗渭・石成)と袂を分かって義昭方となっているが、その経緯については割愛する。

義昭と信長は9月末には三好氏の本城・芥川城を攻め落とし入城した。わずか3週間強の出来事だった。近江の観音寺城では六角義賢-義治と戦い、山城の勝龍寺城では石成友通と戦い、摂津の芥川城では三好長逸と戦った。いずれも快進撃を見せた義昭と信長だが、義栄方が一方的に敗退したのは、この時足利義栄は腫物により病床にいたため戦どころではなかったからである。三好三人衆と篠原長房は畿内を放棄し、義栄を連れてホームである阿波へ退去し体制を整えることにした。しかし残念ながら、義栄はその前後で亡くなった。

美濃平定後の織田信長(34歳)は、上洛作戦と並行してB面作戦も実行していた。すなわち伊勢侵攻である。

信長は以前から要請を受けていた分部光高との約束を果たす。長野工藤氏の中伊勢に攻め込み長野具藤(16歳-北畠具教の次男)を降伏させて追放し、弟の信包(24歳)を入嗣させた。そして織田軍が長野氏と領地を接する木造氏を攻めるのは時間の問題となった。そんな中、木造氏の当主・木造具政(38歳)は、織田家臣で安濃津城の城主となった津田一安から内応の調略(味方になるよう打診)を受けた。

木造氏の重臣・柘植保重が源浄院玄主(25歳)とともに来たのはその頃だ。具政は前々当主・木造俊茂の養子となり木造氏を継いでいるため、玄主は義弟にあたる。保重は俊茂の娘を妻としており、具政とも玄主とも義兄弟の関係になる。玄主は北畠氏と手を切って織田氏に与するべきだと進言した。足利義栄の死により三好方の巻き返しはあまり期待出来ず、義昭が新たな将軍になったことで織田信長の室町幕府での地位も確立していた。兄・北畠具教と共に戦うか、木造氏の存続のため信長に従うか。逡巡している具政に対し玄主はこう言い放ったことだろう。

「木造家を守るために俊茂は具康の命を奪い、本家から殿を迎えた。今また木造家を守るために、今度は本家から離反して織田に内応して下さい」

永禄12年(1569)5月、織田方への寝返りを表明した木造具政を、北畠具教はすぐさま攻撃した。信長は津田一安と滝川一益の軍勢を木造城へ派遣し、長野工藤氏や関氏にも援軍要請を出した。膠着状態が続く中、8月になると信長も岐阜城から出陣した。信長本隊が加わると、織田連合軍は総勢8万人を越えたという。対して北畠軍は1万6000人。北畠具教は木造城の攻囲を解いて退却し、大河内城へ入った。本拠である霧山城まで戻らなかったのは、大河内城は北畠領国の要の城であるため、落とされるわけにはいかなかったからだ。

大河内城のセクションへ続く ≫≫≫≫≫

③二の丸(矢倉跡)

矢倉跡。一般的には二の丸だ。

矢倉跡の北側に、堀切がくっきりと残っている。

3.北畠氏館跡

北畠神社の二ノ鳥居。ここは北畠氏の館跡になる。北畠氏滅亡後に神社が建てられた。

焚き火に当たるナオ。薪がでかい。

北畠神社の拝殿。

花将軍・北畠顕家公の像。伊勢北畠氏の祖・北畠顕能の兄であり、多気北畠氏城館跡とは何の関係もないのだが、南北朝時代を代表する人物ということでネームバリューで建てられたのだろう。

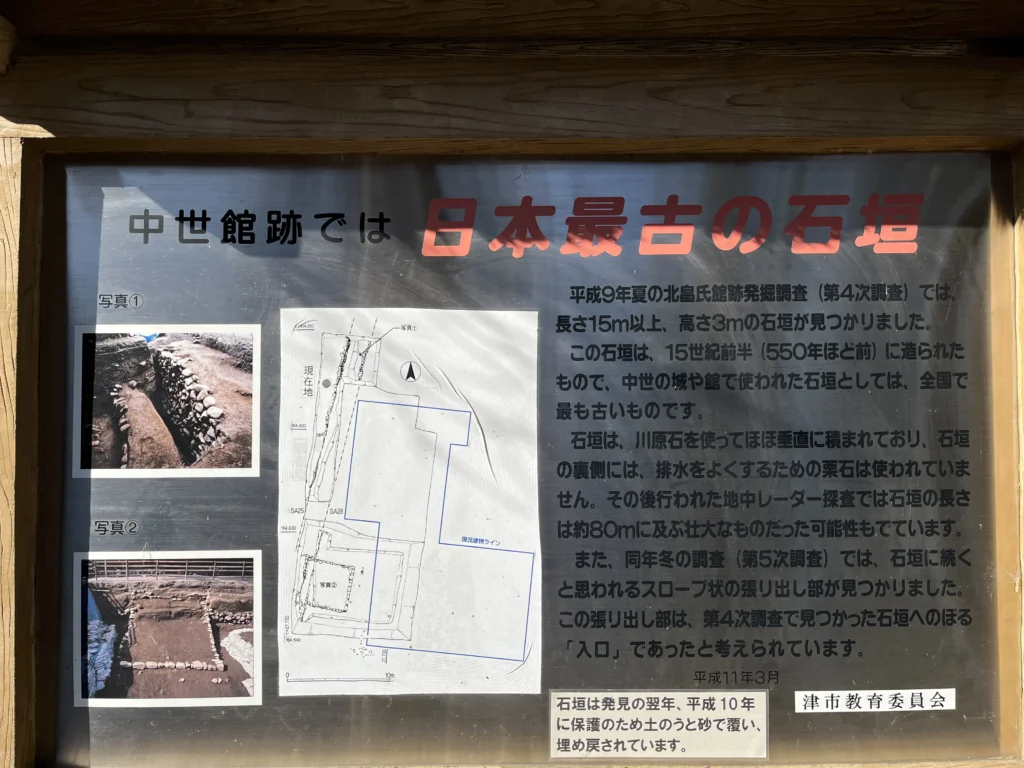

中世館跡では日本最古の石垣?? 言っている意味はよく分からないが、貴重な遺構であることは間違いない。

礎石建物跡。埋め戻されているので、礎石の配置は見えない。

北畠神社末社の留魂社。北畠具行、北畠満雅、北畠具教が祀られている。北畠一族の中で非業の死を遂げた3名が選ばれたようだ。

4.北畠氏館跡庭園

国の名勝になっている北畠氏館庭園。北畠晴具が当主だった享禄元年(1528)に、細川高国により作庭された。晴具へ嫁いだ愛娘が具教を産んだ年に造られているので、細川氏と北畠氏の関係強化を祝ってのことだろう。しかしそれから3年後に高国は、大物城(尼崎)にて細川晴元と三好元長に討たれてしまう。

豪快で力強く、大自然と調和した素晴らしい庭園だ。

大河内城の戦い(永禄12年-1569)に敗れた北畠具教(41歳)は、信長の次男・茶筅丸(11歳)を具教の嫡男で北畠氏当主・具房(22歳)の養嗣子とすることで、織田氏の軍門に降った。その際、具教の娘・雪姫を茶筅丸に嫁がせることも決まった。

茶筅丸が元服すると具房も隠居させられ、北畠氏は織田氏の完全支配下に入った。そのため具教は南伊勢の奥地にある三瀬館で、僅かな家臣とともにひっそりと余生を過ごした。しかし織田信長と足利義昭が敵対したことで、その運命も大きく変わってしまう。天正元年(1573)、京都を追われた足利義昭は各地を転々としたのち、西国の毛利輝元を頼った。そして備後国の鞆の浦を拠点として与えられると、全国へ向けて御内書を出した。大坂本願寺の顕如、大和の松永久秀-久通、播磨の別所長治、備前の宇喜多直家、越後の上杉謙信、紀伊雑賀衆の鈴木孫市など、第3次信長包囲網の布石を蒔いた。具教の元にも御内書が届いたかどうかは定かでないが、具教は反織田勢力の活発化を好機と見て旧臣たちに連絡を取り、兵を挙げる準備を始めた。

具教殺害の刺客軍のリーダーは、玄主改め滝川友足が担った。大河内城の戦いの後、滝川一益からその才を認められ滝川姓を与えられていた。ちなみに友足の“友”は木造氏の通字「具」にあやかったと考えられている。その後、織田信雄から偏諱を賜り滝川雄利と改名するが、こちらも雄利の“利”は、父・木造俊茂の「俊」にあやかったとされる。そうすると玄主の“玄”も、源浄院の「源」から取ったものかも知れない。

北畠具教は、剣豪・塚原卜伝から一ノ太刀を伝授され、剣聖・上泉信綱から陰流の指南を受けている。剣術に長けた人物であることは間違いなかったが、近衆により太刀が抜けないよう細工をされたため、ほとんど反撃出来なかったという。滝川友足を中心とし、北畠一族やその被官から構成された刺客軍により、具教は家臣14名とその家族30名とともに討たれた。具教の挙兵は、北畠一族や被官の多くは望んでいないものだった。[三瀬の変]

五箇篠山城

| 形 態 | 山城址 | 難易度 | ★---- |

| 比 高 | 70m | 整備度 | ☆☆☆☆☆ |

| 蟲獣類 | マムシ | 見応度 | ☆☆☆-- |

| 駐車場 → 登城口 → 主郭部 | |||

| 高 さ | - / 70m | ||

| 所要時間 | - / 7分 | ||

| 指 定 | 多気町指定史跡 |

| 遺 構 | 曲輪、土塁、堀切、切岸、虎口 |

| 歴 史 | 南北朝期に伊勢北畠氏の被官・野呂氏により築かれた城を前身とする。戦国期には安保氏の城となった。本能寺の変後、北畠具親(具教の弟)が旗を挙げた城として知られる。 |

| 駐車場 | 登城口付近(ゆとりの丘)または多気町立勢和図書館 |

| 住 所 | 三重県 多気郡 多気町朝柄2889 |

| トイレ | 登城口付近(ゆとりの丘)または多気町立勢和図書館 |

| 訪問日 | 2025年1月5日(日)晴れ |

多気町立勢和図書館にある五箇篠山城の巨大ジオラマ。立てることで省スペース化が出来ている。

五箇篠山城は、南北朝期に北畠氏とともに南伊勢にやって来た被官の野呂氏により建てられた。5つの曲輪が縦列に連なっているのが特徴的だ。野呂氏は南北朝期に戦死し歴史から姿を消している。その後廃城になったかどうかは定かでなく、戦国期のいつ頃からかも定かでないが、同じ北畠被官の安保氏が五箇篠山城に入城した。

北畠具教が討たれた三瀬の変の後、興福寺にいた具教の弟(晴具の三男)が元服し北畠具親と名乗り、南伊勢の北畠旧臣を募って挙兵した。しかしすぐに鎮圧され、足利義昭を頼って鞆の浦へ逃げた。

天文10年(1582)、本能寺の変により織田信長と織田信忠が討たれると、北畠具親は再び南伊勢に来た。その際、五箇篠山城の元城主である安保直親が廃城となっていたこの城を改修し、具親を招き入れた。五箇篠山城は見ての通りの独立丘陵。挙兵した具親軍は、織田信雄の軍勢に360°包囲された。具親軍は籠城して果敢に戦ったが、籠城戦は後詰めの援軍が来てこそ意味のある戦術であるため、後詰めの当てがなければ日に日に士気は下がる。五箇篠山城はわずか2日で落城した。そのとき安保直親は討死したが、北畠具親は逃げ延びた。具親の妻が身代わりとなって具親の具足を纏い、わざと堀へ落ちて織田軍を注意を引き、その隙に逃げたという逸話が残っている。

五箇篠山城の登山口。

階段と手すりが完備されている。

帯曲輪から本丸を見上げる。

本丸の虎口は織豊系城郭の代名詞「枡形虎口」になっている。

枡形虎口は、織田信雄が落城させたのち改修したものか? 北畠の残党が二度とこの城で挙兵出来ないよう、城の防御力を上げて兵を常駐させたのだろう。

本丸。

本丸からの景色。

本丸の東側は、堀切を介して曲輪が続いている。

二の曲輪から四の曲輪が見える。その先に最後の五の曲輪がある。

大河内城

| 指 定 | 三重県指定史跡 |

| 遺 構 | 曲輪、土塁、堀切 |

| 歴 史 | 北畠氏の庶流・大河内氏の城。織田信長の伊勢侵攻の際、北畠具教はここに本陣を敷いて戦ったが、8万人を越える織田勢の前に屈した。 |

| 駐車場 | 松阪市 大河内地区市民センター – Google マップ |

| 住 所 | 三重県 松阪市 大河内町796 |

| トイレ | 最寄りのコンビニ |

| 訪問日 | 2025年1月5日(日)晴れ |

伊勢北畠氏第3代当主・北畠満雅が築いて弟の顕雅を入城させたのを始まりとする大河内城。それ以来顕雅の子孫は大河内氏を名乗り、北畠氏の庶流のひとつとして本家を支えた。

大河内城は天然の要害で、東側は阪内川、北側は矢津川、西側と南側は深い谷「まむし谷」に囲われている。しかも比高40mの平山城なので、外部の味方とのコンタクトも取りやすい。つまり攻めにくく守りやすい籠城するなら理想的な山城だ。

車は大河内地区市民センターの広い駐車場に停めさせていただいた。市民センターには、無料の御城印と歴史探訪マップが置かれていた。(ありがとうございました。)

大河内城跡への道のり。あの山が大河内城になる。右へ向かえば大手口だが、搦手口のほうが近いので真っ直ぐ進む。

搦手門跡。ここから勾配が急になっている。

この石垣は遺構ではない。この上に二の丸がある。

二の丸。

馬場跡。

本丸の虎口。

地図を見れば一目瞭然だが、伊勢北畠氏の本拠である霧山城と伊勢湾の動線上にこの大河内城はある。永禄12年(1569)8月、織田信長が岐阜城を出陣して伊勢にいる津田一安と滝川一益らに合流した際、織田連合軍は総勢8万人を越えていたという。信長がこれだけの軍勢を動員出来たのは、この戦が幕府のための戦い=公戦の意味あいをもっていたからに他ならない。

信長は足利義昭を奉じて上洛し、新将軍となった義昭の後見人として室町幕府に参画した。しかし畿内から四国にかけて勢力をもつ三好氏や、南近江の六角氏は、まだまだ油断ならない敵だった。特に六角氏は甲賀に隠れてゲリラ戦を展開しており、京都に近いため危険度が高く、対策が急務であった。その六角氏を支援していたのが北畠具教だったので、先に北畠を叩くというのが方針となった。

北畠具教は1万6000の軍勢の半数を大河内城へ入れ、残りはその他の支城へ入れた。

支城のひとつ阿坂城が羽柴秀吉に攻め落とされたあと、大河内城は織田軍に取り囲まれた。天然の要害なのでそう簡単に攻め落とされることはなかったが、8万の兵に囲まれ続けたため北畠軍の士気は下がる一方だった。

北畠軍に勝てる見込みはなく、1月半後に信長から提示された従属的和睦を、具教は受け入れた。和睦の条件は2つ。① 信長の次男・茶筅丸を北畠具房の養嗣子とすること。② 大河内城を茶筅丸の居城とし、具教と具房は他の城へ退去すること。

堀の上に橋が渡されている。橋の向こうは西の丸になる。

この堀は「まむし谷」に続いている。まむし谷は「魔虫谷」とも書き、天然の深い谷だ。

籠城戦の最中、織田家臣の滝川一益がまむし谷から攻めた記録があるという。戦果は上がっていないようなので、失敗したのだろう。

西の丸へ続く帯曲輪。

西の丸。

コメント