美濃金山城

| 形 態 | 山城址 | 難易度 | ★---- |

| 比 高 | 160m | 整備度 | ☆☆☆☆☆ |

| 蟲獣類 | 猪 | 見応度 | ☆☆☆☆☆ |

| 駐車場 → 登城口 → 主郭部 | |||

| 高 さ | - / 50m | ||

| 所要時間 | - / 10分 | ||

| 指 定 | 国指定史跡、続日本100名城 |

| 遺 構 | 曲輪、石垣、土塁、堀、虎口、井戸 |

| 歴 史 | 美濃守護代・斉藤一族の持是院家を継いだ斉藤正義が、天文6年(1537)に烏ヶ峰に烏峰城を築いたのを始まりとする。しかし天文17年(1548)、正義は斉藤道三により謀殺された。斉藤氏没落後の永禄8年(1565)、織田信長に臣従していた森可成が入城し、烏峰城は金山城と改名された。その後、可成の息子たちが城主を務めた。 |

| 駐車場 | 美濃金山城登山口 駐車場 – Google マップ |

| 住 所 | 岐阜県 可児市 兼山 |

| トイレ | 駐車場にあり |

| 訪問日 | 2024年10月14日(月祝)快晴 |

1.戦国山城ミュージアム

戦国山城ミュージアムにある美濃金山城のイメージ図。「金山城」という城は、全国に少なくとも13基はある。その内、美濃金山城と同じ“かねやま”と読むものは3基、“かなやま”と読むものは6基、“きんざん”と読むものは2基ある。あと2基は読み方不明だ。

美濃金山城は最初は烏峰城といい、天文6年(1537)に斉藤正義により建てられた。斉藤正義については久々利城のセクションで詳しく述べるので、ここでは割愛する。

築城から28年後の永禄8年(1565)、一色龍興(18歳)方の城となっていた烏峰城は、織田信長(31歳)の家臣・森可成(42歳)により攻め落とされた。もともと森氏は美濃守護・土岐頼芸の重臣だったが、天文19年(1550)斉藤道三による土岐頼芸追放の際、父・森可行とともに美濃から出奔し、尾張の織田氏の家臣となっていた。そして烏峰城攻略後にその城を与えられ、金山城と改名した。

織田氏の先鋒部隊の将として各地を転戦した森可成は、信長が足利義昭を奉じて上洛した際の勝竜寺城の戦いでは三好三人衆のひとり石成友通と戦い、浅井朝倉連合軍と対峙した姉川の戦いでは浅井氏の重臣・磯野員昌と戦った。十文字槍を愛用し、“攻めの三左”の異名を取った。

姉川の戦いからひと月後の元亀元年(1570)7月、反織田の最大勢力である三好三人衆が再び畿内へ侵攻し、織田信長と足利義昭は3万の兵を率いて摂津闕郡へ出陣した。森可成は1,000の兵で京と近江の要衝にある宇佐山城を守っていたのだが、越前の朝倉義景が北近江の浅井氏とともに京都を目指して攻めて来た。可成は街道のある坂本に陣を構え、京都から応援に来た織田信治(信長の弟)の2,000とともに浅井朝倉連合軍を迎え討った。しかしこの時、今まで静観していた本願寺教如が突如として反織田の旗を揚げた。闕郡にある大坂本願寺から三好三人衆を援護すべく信長義昭軍を攻撃し、教如の要請を受けた比叡山延暦寺の僧兵は山を降り坂本にいる可成信治軍を攻めた。寺院兵力が敵対することは信長にとって想定外だった。朝倉義景と浅井氏と延暦寺の兵(僧兵と信徒)は総勢3万だったという。森可成と織田信治は坂本で奮戦したものの、衆寡敵せず命を落とした。詳細は【近江:宇佐山城】🔎で。

本陣をイメージした展示。白幕に描かれた鶴は「鶴乃丸」といい、森氏の家紋だ。JAL(日本航空)のロゴマーク「鶴丸」と似ているが、そちらは南部氏の家紋「南部鶴」をモチーフにしてデザインされたものだ。JALの担当社員が南部氏の子孫だったことによる。

美濃金山城の初代城主・森可成は愛妻家として知られている。妻は正室の営(妙向尼)だけで、6男3女に恵まれた。元亀元年(1570)長男の可隆(18歳)は、金ヶ崎の戦いの前哨戦となった手筒山城の戦いで敵陣深く攻め過ぎ、敵に囲まれて命を落とした。そのため可成のあとは次男の長可(12歳)が当主となった。当主の交代により、それまで可成が担っていた信長直轄の先鋒部隊から、信長の嫡男・信忠(13歳)付きの重臣へとポジション変更がなされた。室町幕府の重鎮となった信長は京都に滞在することが多くなるため、織田氏の本拠地である美濃(岐阜城)の統治を信忠に任せる上で、美濃衆筆頭の森氏を付けるのが適任と判断したのだろう。

兜に「南無阿弥陀仏」の文字の装飾が入った具足と刀のレプリカ。可成の三男・乱丸のものだ。“森蘭丸”の名で有名な人物だが、“蘭丸”は後世に付けられたもので、正しい名前は“乱”または“乱法師”だという。

家督を継いだ12歳の長可には、年の離れた4人の弟がいた。乱丸(5歳)、坊丸(4歳)、力丸(3歳)、千丸(0歳)のうち、末弟以外の3人は数年後に織田信長の小姓となった。

天正10年(1582)、甲州征伐後の論功行賞により長可が信濃川中島付近の4郡20万石を与えられると、美濃金山城は弟の乱丸(17歳-森成利)が城主となった。しかしその2ヶ月後に本能寺の変がおこり、乱丸は弟たちとともに討死した。信濃を放棄した長可が再び美濃へ戻り金山城に入ったものの、2年後の小牧長久手の戦いで徳川家康に敗れ命を落とし、1人だけ生き残った末弟の千丸(森忠政)が金山城主となった。

2.出丸駐車場~登山口

比高110mの場所にある出丸駐車場には、トイレも完備されている。本丸は比高160mなので、あと50mほど登れば良い。気軽に来られる山城だ。

眺望もとても良い。山城は木を伐採し過ぎると藪化するので、管理可能な範囲で見学者に城をどう見せるかは、バランスがとても難しいのではないかと思う。

登山口にある案内図。曲輪と斜面が色分けされ、それぞれの標高とルートと所要時間が明記してあり、とても分かり易い。

3.三の丸二の丸

登山口から3分ほどで三の丸に到着。

三の丸は、主郭部の傾斜が緩やかな南側を守る要の曲輪だ。

三の丸の北側にある虎口。この下に水の手門があり、その近くに湧き水が出る場所があったという。

三の丸から見えるこの石垣は、美濃金山城の顔ともいえる場所だ。岐阜県の発行している「東美濃の山城カード」と、日本城郭協会の「続日本100名城カード」は、どちらもこの石垣の写真が使用されている。

先へ進む。

二の丸には、家臣の屋敷があったという。

この上から主郭部となる。

4.本丸

主郭部、本丸下段曲輪にある大手枡形虎口。

大手枡形虎口を俯瞰で見ると、四角い枡形なのが良く分かる。二の丸から右折して一の門を通って虎口へ入り、さらに右折して二の門(ナオがいる辺り)を通って虎口から出る。戦闘時であれば二の門は堅く閉ざされ、虎口で停滞している敵兵は三方向からの攻撃を受けることになる。

大手枡形から入った先にある南腰曲輪。

天守台の石垣。

今は左手の切岸に階段が設けられているのでここからすぐ本丸へ入れるが、当時はこの帯曲輪を真っ直ぐ進んだ先にある虎口から入った。

帯曲輪を進んだ先にある本丸枡形虎口。

本丸枡形虎口を俯瞰で見る。

本丸に建つ金山城趾の石碑。

城下を木曽川が流れる。

5.東側遺構

本丸虎口のすぐそばにある東腰曲輪。

東曲輪にある自然岩盤の周囲を石垣囲ったで集水枡(貯水場)跡。

東曲輪にある搦手門跡。ここから降って行けば米蔵跡があり、さらに麓まで行けば戦国山城ミュージアムがある。

久々利城

| 形 態 | 山城址 | 難易度 | ★---- |

| 比 高 | 60m | 整備度 | ☆☆☆☆☆ |

| 蟲獣類 | 猪、マムシ、スズメ蜂 | 見応度 | ☆☆☆-- |

| 駐車場 → 登城口 → 主郭部 | |||

| 高 さ | - / 60m | ||

| 所要時間 | 1分 / 8分 | ||

| 指 定 | 岐阜県指定史跡 |

| 遺 構 | 曲輪、土塁、堀、虎口 |

| 歴 史 | 南北朝期に土岐頼康の弟・土岐康貞が久々利城を建てたのを始まりとする。以来、久々利氏を名乗った。当主は代々「悪五郎」を襲名した。 天文17年(1548)、土岐悪五郎(久々利頼興)は主君である烏峰城の斉藤正義を招き入れ、謀殺したという。これは斉藤道三の計略によるもので、道三は斉藤や土岐の一族を次々に抹殺して美濃の支配者になり、悪五郎はその家臣となった。 |

| 駐車場 | 可児郷土歴史館 – Google マップ |

| 住 所 | 岐阜県可児市久々利1644−1 |

| トイレ | 可児郷土歴史館内 |

| 訪問日 | 2024年10月14日(月祝)快晴 |

6.登山口~虎口曲輪

美濃金山城から20分ほどの場所にある久々利城。車は道路を挟んで向かいにある可児郷土歴史館に停めさせていただく。

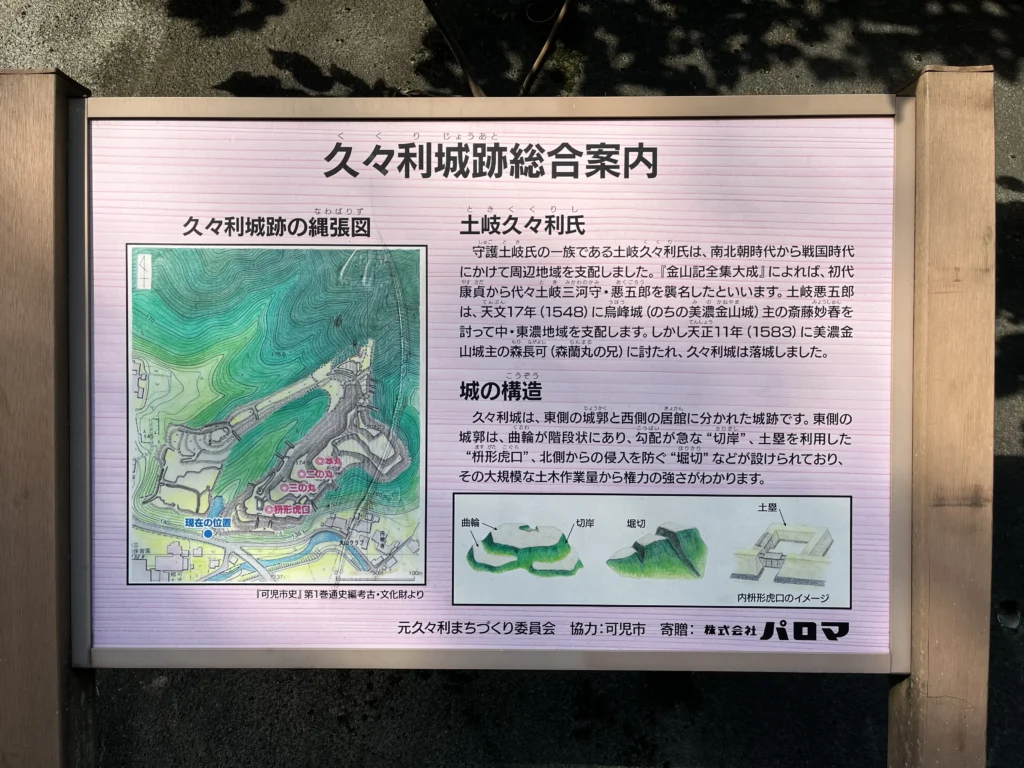

久々利城は南北朝期の1350年頃、守護大名・土岐頼康の弟・頼貞により築かれた。そして頼貞が久々利氏を名乗って以来約230年間、ここが久々利氏の本拠地となった。

久々利城の案内板。「城主 悪五郎」と書かれている。城主は代々悪五郎を名乗り、“土岐悪五郎”として知られている。久々利氏についての資料はほとんど見つかっていないため、その動向が確認出来る“悪五郎”は、戦国末期の当主・久々利頼興だけのようだ。

土岐悪五郎こと久々利頼興に関するエピソードは2つあるが、いずれも烏峰城(のちの美濃金山城)を築いた斉藤正義に絡むものなので、まずは斉藤正義について述べていきたい。

斉藤正義は幼名を多幸丸といい、永正13年(1516)に近衛稙家の子として生まれた。近衛氏は公家のトップに君臨する家柄で、その当主は「従一位」「関白」「左大臣」などの官位を補任されることが生まれながらに決まっていた。しかし多幸丸は庶子であったため、父の跡を継ぐことは出来なかった。稙家が右大臣・久我氏の娘を正室にし、嫡男・前久が誕生するのが多幸丸より20年も後であることを考えると、多幸丸とその母は稙家にとって大切な家族だったのかも知れない。

多幸丸は13歳になると出家させられ、比叡山延暦寺の恵心院に入れられた。しかし武芸を好み、僧侶にはなりたくなかったため、すぐに寺を抜け出した。そしてお付きの家臣・瀬田左京の出身地である美濃へ行き、斉藤氏の庶流・持是院家のいる加納城の門を叩いた。美濃守護の土岐氏ではなく、美濃守護代の斉藤本家でもなかったのは、美濃を支配していたのが斉藤持是院家だったからだと思われる。

それと、斉藤持是院家が後継者問題を抱えていたこともあるだろう。亡き斉藤利永の跡を継いだ利藤がまだ若かったため、出家していた利永の弟の妙椿が還俗し斉藤氏を主導したことから始まる“持是院家”。このとき当主は妙椿の子・妙全(斉藤利隆)だったが、すでに70代の高齢だった。妙椿の後継は、妙純(斉藤利国)-妙親(斉藤利親)と続いたものの2人とも近江で戦死したため、妙親の弟の又四郎と彦四郎が当主を代行し、妙親の嫡男・利良へ当主の座をつないだ。しかしその利良も大永5年(1525)に討たれたため若い男子が誰もいなくなり、妙純の弟の妙全が当主を代行していた。

天文元年(1532)、16歳になった斉藤多幸丸は元服し、斉藤正義と名乗った。先代の利良は出家名を持たなかったが、正義は妙椿-妙純-妙親と続く持是院家を継ぐことを意識してか、出家名・“妙春”を名乗り、官途名も妙親と同じ“大納言”を名乗った。そのため正義は「斉藤妙春」や「斉藤大納言」とも呼ばれる。

斉藤正義が斎藤道三の養子になったとされる説もあるが、それは極めて考えにくい。道三が美濃一国を支配するのはここから数えても18年後のことだ。この頃の道三は長井規秀という名前で、土岐頼芸の家臣・長井長弘のさらに家臣・長井新左衛門の息子だった。何者でもない道三の養子になるなど考えられず、その後道三の権力が増したとしても、持是院家の当主になった正義が道三の養子になる道理はないだろう。

天文4年(1535)に長良川が氾濫し、平城だった土岐氏の革手城と斉藤氏の加納城は水没した。土岐頼芸は山県郡の山城・大桑城を新たな居城とし、斉藤正義は木曽川沿いの少し上流にある烏ヶ峰に烏峰城を築き、新たな居城とした。2人とも長良川から離れ、水害の少ない地域に拠点を移した。道三はこの頃に土岐頼芸から斉藤の姓を賜り「斉藤利政」と名乗った。そして金華山の上にある稲葉山城をすでに居城としていたのではないかと思われる。土岐氏も斉藤氏も、深い堀を設ければ十分な防御力を確保出来るとの考え方で、代々平城に住んできた。比高300mの金華山を居城とするのは不便だと、道三に進言したことだろう。しかし金華山は、濃尾平野の全てを見渡すことが出来た。

戦国中期の美濃は、土岐氏の家督争いの歴史だった。土岐政房と土岐頼武の親子の争い、土岐頼武と土岐頼芸の兄弟の争い、そして土岐頼芸と土岐頼充の叔父甥の争い。斉藤道三は父の代から頼芸方として終始土岐氏を支えたが、天文16年(1547)に頼充が病死し頼芸だけになったとき、本性を現わし始める。

翌年、土岐悪五郎(久々利頼興)は久々利城で酒宴を催し、主君の斉藤正義を招いて謀殺した。道三の指示によるものだった。そして土岐頼充の跡を継いだ弟の頼香は、道三に毒殺された。さらに2年後の天文19年(1550)、土岐頼芸は道三により美濃から追放され、美濃には道三のライバルになる得る者は誰もいなくなった。

奇しくも天文19年は、京都から足利義輝と細川晴元が居なくなり、三好長慶が室町幕府に代わって三好政権を樹立した年だった。

虎口曲輪の土塁。

井戸跡とその奥には柵がある。

7.三の丸二の丸

三の丸へ続く道。虎口曲輪から本丸までの4つの曲輪は一直線の段曲輪になっている。

三の丸。

続いて二の丸へ。

二の丸。

8.本丸

二の丸から本丸へは少し距離(高さ)がある。

つづら折りで登る。

永禄8年(1565)、織田信長の美濃侵攻により森可成が烏峰城(美濃金山城)に入城すると、久々利城の土岐悪五郎はその傘下に入った。

しかし天正10年(1582)の本能寺の変で森乱丸が討死し金山城が城主不在になると、土岐悪五郎は他の東美濃の諸将とともに森氏に反旗を翻して金山城を攻めた。そのとき信濃川中島の海津城にいた森長可は、情勢不安定な信濃を捨てて美濃へ戻ってきて、金山城の城兵とともに悪五郎たちを迎え討った。しかし信濃からの帰路で武田恩顧の民衆たちの攻撃に遭い命からがら帰ったため帰還兵たちの疲弊がひどく、和睦を申し出た。弟の千丸(12歳)を人質として差し出すことで、悪五郎は和睦を承諾した。

翌年正月、金山城に新年の挨拶に訪れた悪五郎を森長可はもてなした。夜もふけて久々利城へ帰るところで、悪五郎の一行は夜襲に遭い、命を落とした。襲ったのは斉藤正義の孫・加木屋正則を筆頭とする一味で、「斉藤大納言の仇!」と声高々に叫ぶことで、仇討ちであることを印象付けたという。

森長可はすぐに軍勢を久々利城へ差し向け、城主不在の城を攻め落とした。久々利城は徹底的に破壊され、土岐悪五郎の久々利氏は歴史から姿を消した。

本丸から見る二の丸と三の丸。

9.北側遺構

北側遺構の案内板。土橋→奥の院→天空見張台→巨大二重堀切→東禅寺道、となっている。

最初の土橋。

続いて奥の院(?)

その先にある天空見張台(??)

見張台から本丸が見えた。

巨大二重堀切???

立派な堀切なのは間違いないが、巨大と呼ぶには小さ過ぎるだろう。これを巨大と言ってしまうと本当に巨大な堀切を表現する言葉がなくなってしまう。でも良い堀切である。堀切好きは一見の価値あり。

コメント