目次

1.河後森城

| 形 態 | 山城址 | 難易度 | ★---- |

| 比 高 | 70m | 整備度 | ☆☆☆☆☆ |

| 蟲獣類 | - | 見応度 | ☆☆☆☆- |

| 駐車場 → 登城口 → 主郭部 | |||

| 高 さ | - / 70m | ||

| 所要時間 | - / 10~20分 | ||

| 指 定 | 国指定史跡、続日本100名城 |

| 遺 構 | 曲輪、堀、切岸[復元]屋敷、門 |

| 歴 史 | 土佐一条氏の庶流・渡辺教忠の城。のちに豊臣大名・戸田勝隆や藤堂高虎が、江戸期には伊達家家老・桑折氏が入城した。 |

| 駐車場 | 河後森城跡 風呂ケ谷駐車場 – Google マップ |

| 住 所 | 愛媛県 北宇和郡 松野町 富岡 |

| トイレ | 入口付近の「やまぶき庵」のトイレ |

| 訪問日 | 2022年11月26日(土)曇り 時々雨 |

1-①駐車場&登城口

夜明け前に河後森城の風呂ヶ谷駐車場に到着。小雨の中、明るくなるのを待つ。

河後森城は、伊予(愛媛県)と土佐(高知県)の国境付近の要衝にある。馬蹄の様なUの字の形をした曲輪群が特徴だ。

詳しいことは分からないが、河後森城が最初に建てられたのは室町初期頃。京都から土佐西部(高知県四万十市)へやって来た一条氏か、同じく京都から伊予南部(愛媛県宇和郡)へやって来た西園寺氏か、どちらかに関係する一族の城であったと考えられてる。土佐一条氏は関白・一条氏の庶流、伊予西園寺氏は左大臣・西園寺氏の庶流。どちらも公家の分家が地方へ出て行って戦国大名化したものだ。

1-②登城道

車で待機中は傘がいるかどうかの微雨だったが、登城予定時刻には雨は上がっていた。足下に気をつけつつ河後森城を目指す。

井戸はUの字に連結する曲輪群の凹の場所にある。

前方には、70mの切岸がそびえる。

1-③西曲輪群

この上の曲輪から、尾根伝いに西曲輪群が続く。

a) 西第十曲輪

西第十曲輪の虎口。

西第十曲輪。曲輪には、堀立柱建物が復元されている。地面に掘った穴に柱を差し込み建物を建築する手法だ。礎石建物のほうが建築法としては優れている。

巨大なペーパークラフト(?)の馬が2頭いた。

曲輪は土塁で囲われている。当時、土塁の上には多聞櫓があったと言われている。

Uの字の反対側の端にある曲輪が見える。古城と呼ばれる曲輪だ。

先へ進む。

b) 西第九~西第四曲輪

段曲輪が続く。

西第六曲輪と西第五曲輪。

c) 西第三-西第二曲輪

西第三曲輪。

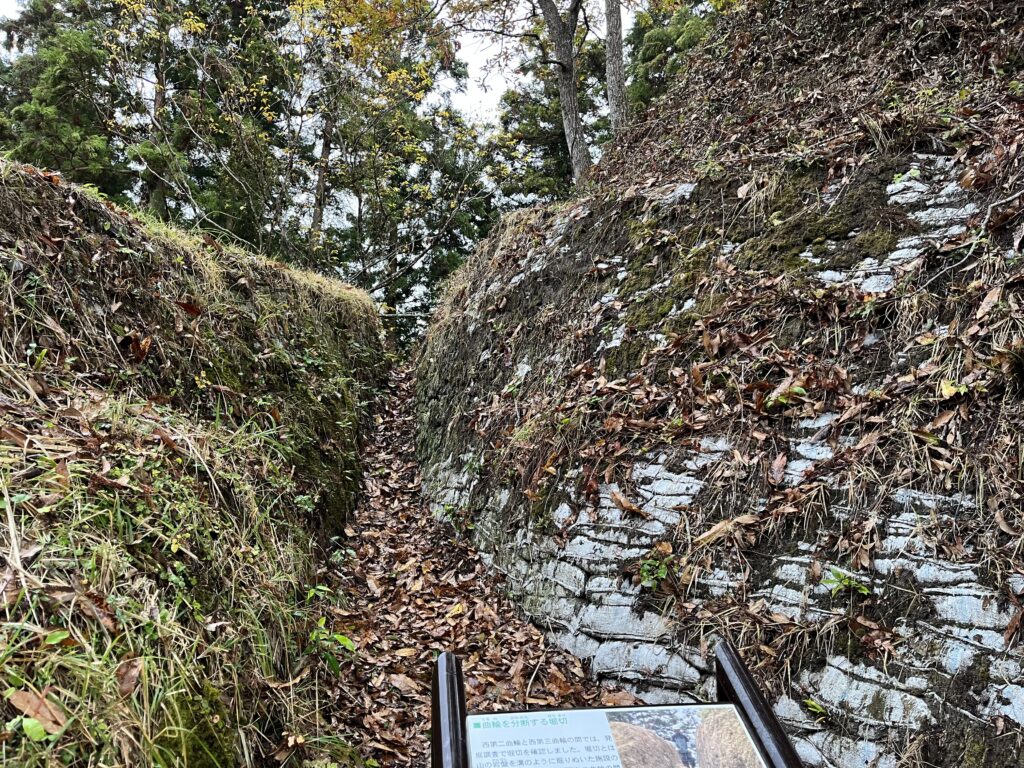

西第三曲輪と西第二曲輪の間の堀切。

西第二曲輪。

1-④本丸

西第二曲輪から本郭(本丸)へ続く土橋。

本郭(本丸)。河後森城で最高地点にある曲輪だ。

本郭から西第十曲輪が見える。

1-⑤東曲輪群

古城へ向かう。

東曲輪群が続く。

東第四曲輪。

堀切に門が建っている。

1-⑥古城

小雨が降ってきたのでフードを被ってしのぐ。

古城。室町時代から戦国時代にかけて使用された曲輪のようだ。

1-⑦新城

最後の曲輪、新城へ向かう。

新城。

新城から、西第十曲輪と本郭が良く見える。

道の駅「広見森の三角ぼうし」

河後森城から約10分のところにある、鬼北町の道の駅@広見森の三角ぼうし。

2.宇和島城

| 指 定 | 国指定史跡、国の重要文化財、日本100名城 |

| 遺 構 | 天守、門、石垣 |

| 歴 史 | 伊予の戦国大名・西園寺実充-公広の支城・板島丸串城を前身とする。のちに豊臣大名・戸田勝隆や藤堂高虎が入城し、高虎の時に宇和島城と改名し大改修した。江戸期には伊達秀宗(政宗の子)が入城した。 |

| 駐車場 | 市営 城山下有料駐車場 – Google マップ 他 |

| 住 所 | 愛媛県 宇和島市丸之内5-1 |

| トイレ | あり |

| 訪問日 | 2022年11月26日(土)曇り 時々雨 |

2-①駐車場&登城口

河後森城からだと30~40分くらい。城の北側にある市営駐車場に停め、宇和島城へ。

三の丸跡。御殿が築かれていた。

宇和島城は、比高76mの平山城だ。南予の戦国大名・西園寺氏の板島丸串城を前身とし、その後、藤堂高虎により近世城郭・宇和島城へと改修された。

2-②登城道

この石垣の上が井戸丸。

井戸丸には櫓が建っていた。石垣に、櫓の柱が立っていたのであろう角穴が開いている。

本丸へ向かう。

本丸の石垣。

2-③二の丸

階段を上った先にある二の丸。

二の丸から見た、本丸に建つ天守。

2-④本丸天守

宇和島城天守。望楼型三層三階の天守だ。

天守から見る本丸と宇和の海。

全ての曲輪と石垣を見て回るつもりは最初からなく、天守からの眺めを堪能したあとそのまま帰りそうになったのだが、「上り立ち門」を見ていない事に気づき、三の丸から引き返した。

2-⑤曲輪群

a) 長門丸

長門丸の石垣。50mの直線を持つ石垣。

長門丸。宇和島城最大の曲輪。今は児童公園になっている。

b) 藤兵衛丸の石垣

長門丸の上には藤兵衛丸がある。その先は、帯曲輪を通って二の丸・本丸へと連絡している。

藤兵衛丸の石垣は、宇和島城最古の石垣だ。

c) 式部丸

式部丸の石垣。

式部丸。井戸のある曲輪。ここは櫓や門をあえて造らず、林の中に井戸を隠していたそうだ。

2-⑥上り立ち門

上り立ち門。国内最大級にして最古と考えられる薬医門。薬医門は、冠木門を前後に二つ配置し、その上に屋根を備えたものを言う。“薬医”は“矢食い”が語源とのこと。弓矢による敵の攻撃を吸収するほど、防御力の高い門だということだろう。

道の駅「みなとオアシスうわじま」

宇和島城の後は、すぐ近くの道の駅@みなとオアシスうわじま きさいや広場でお昼ご飯。「きさいや」は南予弁で「おいでよ」との意味。漢字で書くと「来さいや」か。

3.黒瀬城

| 形 態 | 山城址 | 難易度 | ★★--- |

| 比 高 | 130m | 整備度 | ☆☆☆☆- |

| 蟲獣類 | - | 見応度 | ☆☆☆☆- |

| 駐車場 → 登城口 → 主郭部 | |||

| 高 さ | 20m / 110m | ||

| 所要時間 | 3分 / 15~20分 | ||

| 指 定 | - |

| 遺 構 | 曲輪、土塁、堀切、井戸跡 |

| 歴 史 | 南予の戦国大名・西園寺実充の本城。永禄年間の前半頃(1558~1565年)に、松葉城から黒瀬城へ本城を移した。 |

| 駐車場 | 市営無料駐車場(黒瀬城跡) – Google マップ、宇和運動公園に上がる道路沿いにも駐車場あり |

| 住 所 | 愛媛県 西予市 宇和町 卯之町3-517 |

| トイレ | あり |

| 訪問日 | 2022年11月26日(土)曇り 時々雨 |

道の駅@きさいや広場からも宇和島城からも約30分。道路沿いの駐車場に車を停め、宇和運動公園陸上競技場トラックの東側へやって来た。黒瀬城へは陸上競技場トラックの西側の登城口から上る予定で、ここは御城印ポスト(無人販売所)に用があったので、助手席で寝ているナオは起こさずにそのままにしておいた。

3-①登城口

御城印ポスト。普通に登城口になっている。縄張り図もあり、ウエルカムな登城口だった。

縄張り図は、今年(2022年)に作られたばかりのものだ。これだけ立派な縄張り図は、山城ではあまり見かけない。

縄張り図を見ていると、草刈り機を持った人たちがやって来て、声を掛けられた。この縄張り図や御城印を作製している「西園寺と山城を活用する会」の人たちだった。どれくらいの頻度で草刈りを行っているのかは知らないが、登城のタイミングがピッタリ合うのは巡り合わせだろう。「一緒に上りませんか?」と誘われたので、後に続いて上ることに。

3-②登城道

会の人たちは皆、荷物を多数持っており、成り行きで私もリュックや草刈り機を引き受けて上った。(登城道の写真は帰路で撮った。)

3-③主郭部

a) 段曲輪

上ること10~15分くらいだろうか? 休憩所(段曲輪)に着き、荷物を下ろした。

黒瀬城の目の前を北から南へ流れている肱川だが、なんと河口は北にある。平面の地図を見ても全く理解出来ないのだが、南へ4km先に海はあるものの、肱川は海の手前で避けるように反時計回りに円弧を描きながら180°向きを変えると、宇和の北にある大洲を通って北西の河口から瀬戸内海へ出ている。宇和の南は山に阻まれているのと、宇和盆地は意外に高所(黒瀬城は標高342mなのに比高は約130m)にあるため、このような地勢になっている。

休憩中に、会の人たちから色々話を聞けた。段曲輪から見える向かいの山に、伊予西園寺氏の旧本拠地・松葉城はある。西園寺実充が当主の時、土佐の戦国大名・一条兼定が松葉城に攻めて来て、籠城戦を展開したという。しかし松葉城には井戸がないため苦戦を強いられた。城の内部に水の手が必要だと痛感した西園寺実充は、この山に水が出ることを発見し、ここに黒瀬城を築いた。

段曲輪の上の土塁。

b) 三の丸

三の丸。

三の丸の北側の帯曲輪。

C) 二の丸

二の丸。井戸跡がある。

三の郭、二の郭と看板があるのでそう呼んだが、休憩所からここまで5~6つの段曲輪があり、どこからどこまでが三や二なのかは分からない。

d) 帯曲輪

南側の帯曲輪を通って本丸へ向かう。

3-④本丸

本丸へは、180°方向転換して上って行く。

本丸の枡形虎口。だいぶ浅くなっているので写真だとほとんど分からないが、枡形をしている。

本丸。

本丸の北側の帯曲輪。登城口の縄張り図には横堀と書かれていたが、現地には“帯郭”の看板がある。どちらであっても、本丸を守るための防衛線として機能していたのだろう。

西の端から本丸全体を見る。この広さが西園寺氏の勢力の大きさを物語っている。

土佐の一条兼定は、土佐七雄と呼ばれた国衆たち(本山氏、吉良氏、安芸氏、津野氏、香宗我部氏、大平氏、長宗我部氏)を従えた大大名だった。しかし土佐一国が10万石なのに対し、伊予は宇和郡だけで10万石だったので、宇和一郡を支配した西園寺氏も同等の勢力を持っていたと考えられるだろう。

しかし一条兼定は、宇和の北にある大洲(大津)の宇都宮豊綱や、九州の大友宗麟と同盟しており、遠交近攻のお手本のような外交戦略で西園寺実充を追い詰めた。実充も、松山(道後)の河野通宣や安芸の毛利隆元と同盟を結んでいたが、地の利は一条兼定にあり、西園寺家は衰退していった。

松葉城址

松葉城の話を聞き、予定外だったが行ってみることにしたものの、工事の関係で林道の途中で車が通行出来なくなっていた。歩きで行けなくもないが、「ナオケンの城旅」は綿密なスケジュールのもと遂行されているので、所要時間の分からない登城を追加するわけにはいかず、諦めることにした。

興味深い話を教えて下さった「西園寺と山城を活用する会」の方々に感謝の気持ちを持ち、宇和の地を後にした。

道後温泉

道後温泉。愛媛県松山市にある日本最古の温泉。3000年の歴史を持ち、日本書記にも登場する。源泉100%で温度も変えていないそうだ。何も足さない何も引かない、王道の温泉だ。

本館、別館飛鳥の湯、椿の湯の3つを「道後温泉」と呼ぶ。去年来た際は、松山市内であれば全て道後温泉だと思い、全然違う温泉に行ってしまった。本館は受付終了だったので、椿の湯に入った。本館と飛鳥の湯は次の機会に。

晩ご飯は、宇和島鯛めし! 宇和島鯛めしは、鯛の刺身と生卵を濃いタレで混ぜ合わせ、ご飯に乗せて食す。

鯛のかぶと煮も。

コメント