1.下土井城

| 形 態 | 山城址 | 難易度 | 不明 |

| 比 高 | 80m | 整備度 | ☆---- |

| 蟲獣類 | - | 見応度 | 不明 |

| 指 定 | - |

| 遺 構 | 曲輪、土塁、堀切 |

| 歴 史 | 播磨守護・赤松氏の被官・岡豊前守(光広)の城。天正3年(1575年)の宇喜多直家による赤穂侵攻後、宇喜多氏の支配下となった。宇喜多の重臣・岡家利との関係は不明。 |

| 駐車場 | 小河川沿いの三角地帯-Google マップ |

| 住 所 | 兵庫県 相生市 矢野町上土井 |

| トイレ | 最寄りのコンビニ |

| 訪問日 | 2023年1月21日(土)晴れ |

県道449号線沿いの、道と道の間の三角地帯に駐車させていただく。

登城口は、民家と民家の間にある。

登城口。

登城道の動線上に鉄格子が。。。

左へ迂回し、鉄格子を通過出来る場所を探して入ったものの、その先はとても上れるとは思えない急坂だった。他のルートも探ったが登城道は見当たらず、諦めることに。

兵庫県の観光サイトに掲載されている城なので、「観光スポットだけど行けない」のは想定外だ。

朝日の辺りにあったはずの三重堀切に思いを残しつつ、下土井城を後にした。これから約1年後に知ったが、登城口は山のずっと南側にあったようだ。この時のウェブ情報では分からなかったので仕方がない。

登城出来なかった城は「丹波の塩貝城」「伊勢の鹿伏兎城」に続き今年に入ってすでに3基目だが、それだけマニアックな城を選んでいるという事かも知れない。登れたらラッキーくらいに考え、駄目だった時は気持ちを切り替えて次の城へ向かう事にした。

2.有年山城

| 形 態 | 山城址 | 難易度 | ★★--- |

| 比 高 | 180m | 整備度 | ☆☆☆☆☆ |

| 蟲獣類 | - | 見応度 | ☆☆☆☆☆ |

| 駐車場 → 登城口 → 主郭部 | |||

| 高 さ | - / 180m | ||

| 所要時間 | 2分 / 30分 | ||

| 指 定 | 西播磨の山城 |

| 遺 構 | 曲輪、土塁、堀 |

| 歴 史 | 播磨守護・赤松範資の三男・本郷直頼により築かれた。その後本郷氏は丹波との国境の守備を任ぜられ、比延山城(兵庫県西脇市)へ移り、代わりに赤松家家臣・富田右京が有年山城に入城した。 |

| 駐車場 | 東有年自治会館西側の宮前待合所-Google マップ |

| 住 所 | 兵庫県 赤穂市 東有年347 |

| トイレ | 最寄りのコンビニ |

| 訪問日 | 2023年1月21日(土)晴れ |

2-①駐車場

下土井城から10分強。ここは西播磨ツーリズム振興協議会の公認の「有年山城見学者用駐車場」の1つとなっている。

この山の上に有年山城はある。山の名前が大鷹山なので「大鷹山城」、八幡神社が建てられているので「八幡山城」という呼び方もあるが、どちらもありふれた名前だ。「有年山城」はオンリーワン感があって一番カッコイイ。

登城口のすぐ手前のスペース(赤い車がいる場所)も公認駐車場(約3台分)だ。事前に知っていれば私もここに停めたのだが、有年山城のパンフレットを見て知った。

2-②登城口

登城口でナオが何かを見つけた。

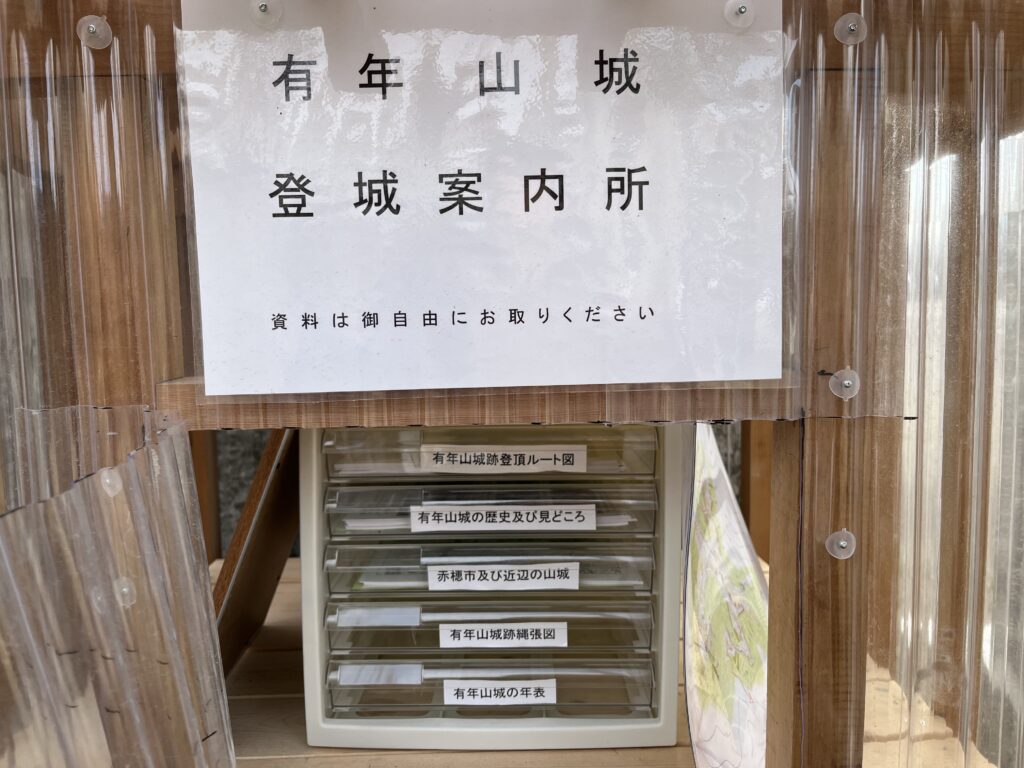

手作り感満載の箱の中に、パンフレットが入っている。山城でここまで手厚いサポートは珍しく、とても貴重なものだ。しかし残念ながら「縄張り図」と「年表」は品切れだった。

2-③登城道

a) 舟灯台

獣よけのゲートを通り、先へ進む。

有年山城の登城ルートは主に3つ。ここ「八幡神社ルート」、鳥居の100mほど先のT字路から上る「薬師堂ルート」、ここより700~800m東にある有年公民館付近から上る「放亀山古墳ルート」。有年公民館は駐車場50台でトイレ完備。

舟灯台。眼下の千種川を渡る高瀬舟のための灯台。

b) 有年八幡神社

有年八幡神社

有年八幡神社の石垣に、ウサギをかたどった飾り石がある。

c) 変り岩

要所要所で木に巻き付けられた青いテープと赤い矢印看板がルートを示しているので、道に迷うことはない。

亀石。甲羅に対して頭が大きすぎる気がする。亀というよりトリケラトプスかも?

弁慶の足跡。岩肌に大きな穴が開いている。弁慶はスーパーサイヤ人か?

d) 岩登り

ここから先は、南の尾根を真っ直ぐ進んでいく。

足場の悪いエリアはロープで上る。

e) 南曲輪群

見張台。当時のものではないかも知れないが、石が積まれている。ここから段曲輪が続く。

南第五曲輪。

南第四曲輪。

南第三曲輪。

南第二曲輪。

南第一曲輪。この上がいよいよ本丸。

2-④本丸~東曲輪群

a) 本丸

本丸。

次の目的地「鍋子城」はこの辺り。

b) 東曲輪群

東曲輪群を見に行く。放亀山古墳ルートで上ると途中で通る曲輪群だ。

東第一曲輪。

東第二曲輪。右の方に井戸跡があるので行ってみる。

井戸跡。

井戸跡付近に土橋がある。

横堀と土塁。

竪堀。井戸を守るためだと思うが、この付近は技巧的な造りになっている。

c) 主郭部

一度本丸に戻り、本丸の西に連なる主郭部を見に行く。

いくつかの段曲輪を下りたところに広い曲輪がある。ここは「本4」と書かれているので、主郭部第4曲輪。

堀。長年の土砂の堆積でだいぶ浅くなっていると思うが、ここには主郭部と西曲輪群を区分する防衛線があった。

2-⑤西曲輪群

西の丸。有年山城で最大の曲輪。

地面に大きな穴が。近くの木に看板が付けられており「大型土壙」と書かれている。“壙”は“穴”という意味なので、要するに「大きな穴」ということだ。

先の矢印看板は左下を指している。そっちへ行くと薬師堂ルートがある。先に西曲輪群を見たいので、右の方へ行く。

西第二曲輪。

西第三曲輪。

西第三曲輪から見る景色。

2-⑥南西曲輪群

帰路は薬師堂ルートで。

南西第四曲輪。

南西第六曲輪。

赤松氏時代の石垣か?

有年山城の縄張り図がこんなところに。有年山城で唯一残念なのは、登城口に縄張り図付きの案内板が無いことだ。大まかな地図とピックアップ情報の書かれた案内板はあったが、縄張り図とは違う。縄張り図は紙で配付しているから良いとの考えなのかも知れないが、品切れで私の様に入手出来ない登城者にとっては無いのと同じだ。それがあればほぼ100点満点の山城だろう。

竪堀。

夫婦岩。左奥が男で右手前が女。

薬師堂。

薬師堂を下ったところ。この駐車場はマップにPの表記がないので、駐車しないほうが無難だろう。

コメント